- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

オープンアクセス

オープンアクセスとは

九州大学は、開かれた大学としてその研究成果を学外に開示し、さらには活発な情報発信や人的交流、諸研究機関や産業界との連携に努めながら、学術研究の国際的拠点となることを目指す。

(九州大学学術憲章 第4条)

オープンアクセスとは

論文などの学術情報を、インターネットを介して、無料でだれもが自由に利用できるようにすることをオープンアクセスといいます。

オープンアクセスが進むことは、

- 格差を超えて、学術情報へのアクセスの平等が推進される

- 分野を超えた研究成果の共有と再利用が進み、さらに学際的な研究やイノベーションの創出を促進する

- その成果が社会に還元されることで、人類社会の発展に寄与する

と、社会にとって重要であると同時に、

研究者にとっても、

- 研究成果をより多くの人に読んでもらうことができる

- 論文を引用される可能性が高まる

- 研究成果の共有が進み、社会へ還元される

と、多くのメリットがあります。

オープンアクセスにすることは、大学及び研究者の社会に対する責務を果たすことであると同時に、研究者が自らの研究を守り、新たな知を生み出す源泉を主体的に確保することにつながります。

国の方針として「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」があります。詳細はこちらをご確認ください。

九州大学では、「九州大学オープンアクセス方針」(平成28年1月19日 教育研究評議会決定)を定め、本学の研究成果のオープンアクセスを推進しています。

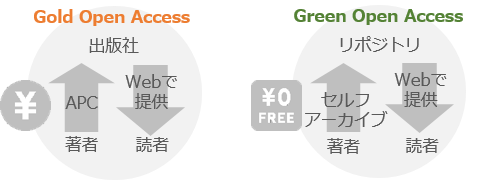

オープンアクセスの2つのモデル

オープンアクセスを実現するには、大きく次の2つの方法があります。

ジャーナルへの投稿によるオープンアクセス:ゴールドオープンアクセス(Gold OA)

オープンアクセスジャーナル、もしくは通常の購読型ジャーナルのオープンアクセスオプションを選択することで、論文を出版すると同時にオープンアクセスにする方法。多くの場合、APC(Article Processing Charge, 論文掲載料)を著者が負担します。

セルフアーカイブによるオープンアクセス:グリーンオープンアクセス(Green OA)

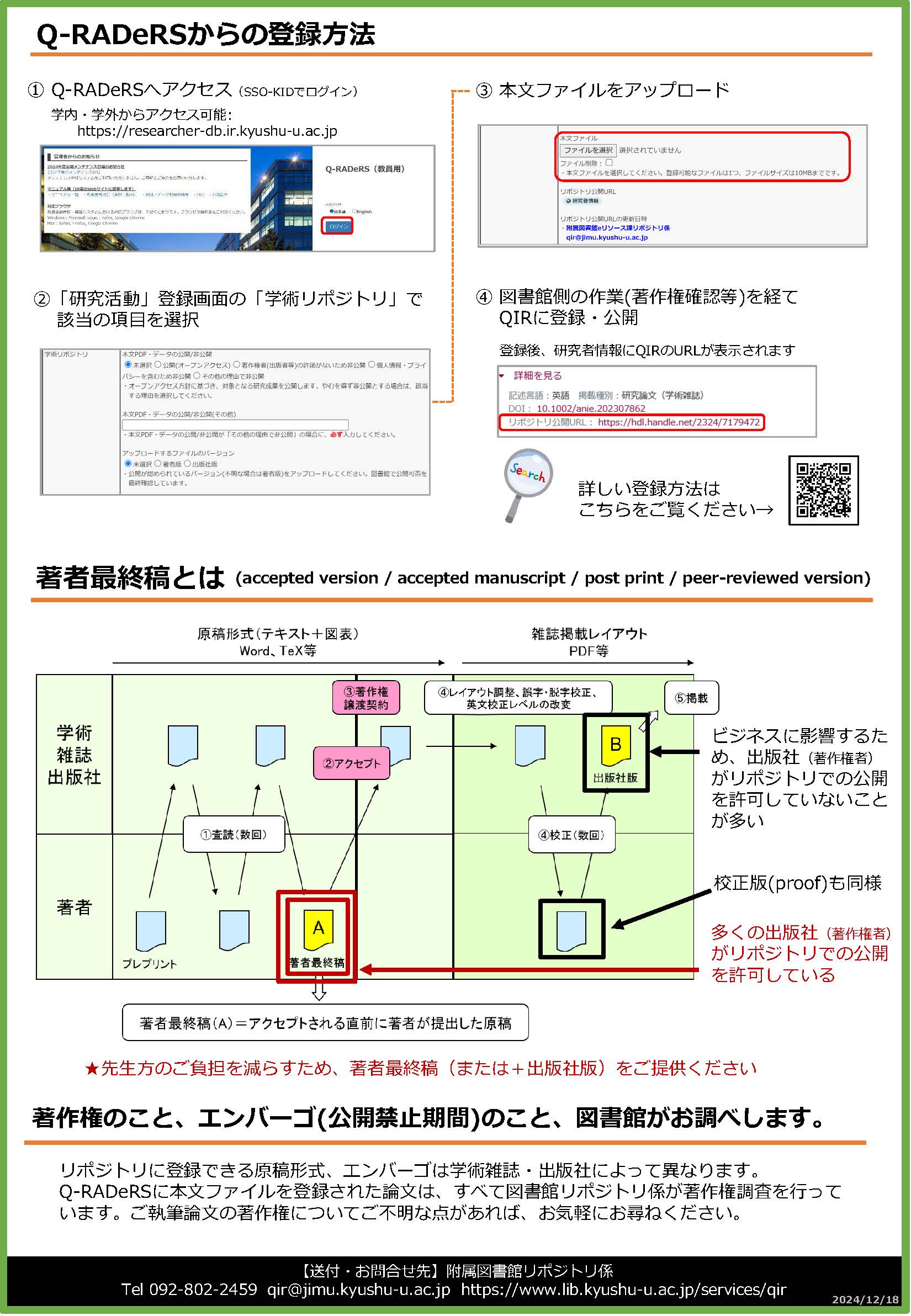

大学等が構築・運用する機関リポジトリや、分野別リポジトリ・プレプリントサーバ上に、自身で論文を登録することにより、論文をオープンアクセスにする方法。ジャーナルに掲載された論文をリポジトリに登録する場合は、出版社の規定により、多くの場合、査読済み最終稿(著者最終稿)を登録することになります。また、出版社や雑誌によっては、著者稿の公開にあたって一定の公開禁止期間(エンバーゴ)を設けている場合もあります。

本学では、九州大学学術情報リポジトリ(QIR)を運用しています。

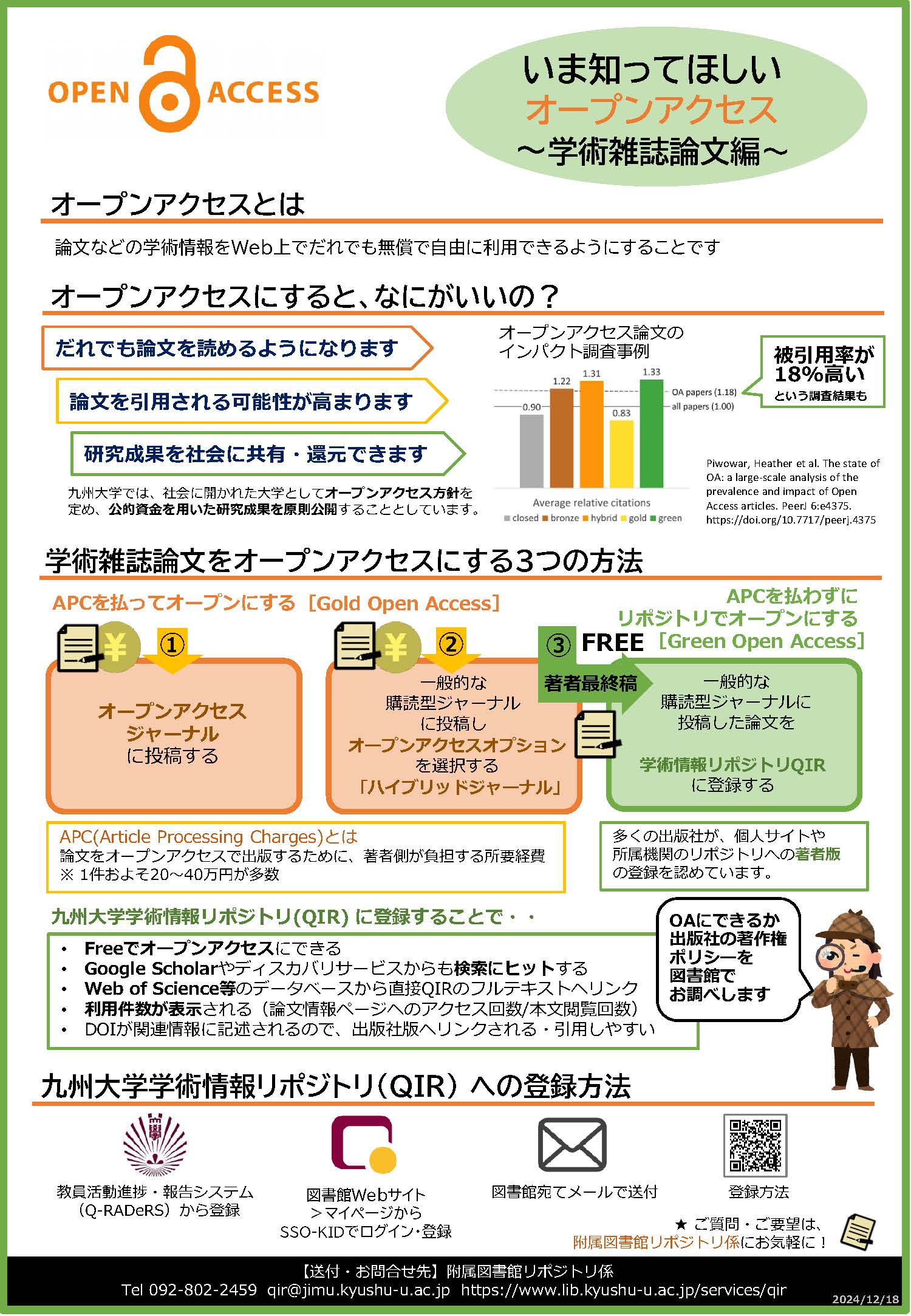

いま知ってほしいオープンアクセス:学術雑誌論文編 (PDF)

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 31,085