- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

第7章 ヨーロッパへ伝わる「東洋医学」

出島商館の西洋人医師たちもさまざまな収穫を得ていた。もともと医学の教授や日本人患者の治療、医書や医療道具などの供給は、生糸や各種織物を中心に行われていた日蘭交易の「潤滑油」に過ぎなかったが、商館医の中には、日本の生薬や治療法に目を向ける者もいた。やがて、いわゆる東洋医学に関する情報は、中国よりも先に日本から西洋へ伝わるようになった。19世紀中頃までにヨーロッパで発表された「東洋医学」関連の約240点の書籍、論文、報告の7割以上は、日本での観察や日本で入手した資料に基づいて執筆されたものである。

灸術に使用されるモグサは「Moxa」として各言語の語彙に定着し、鍼術では中国の捻鍼法とともに、日本人が開発した管鍼法と打鍼法が「acupunctura」として紹介された。「経絡」、「気」、「虚症」、「実症」などの概念の理解は西洋では困難を極め、誤解もあって鍼術はあまり評価されなかったが、灸術に関する事例報告と代替品の研究は半世紀以上も続けられた。また、アカネ科植物の葉や若枝から抽出され、止瀉、止血、化痰などの効能を持つ阿仙薬は「Terra Japonica(日本の土)」の名称で取り引きされ、富裕層が飲んでいた玉茶という緑茶は「皇帝の茶(Keysers Thee)」として高評を得た。

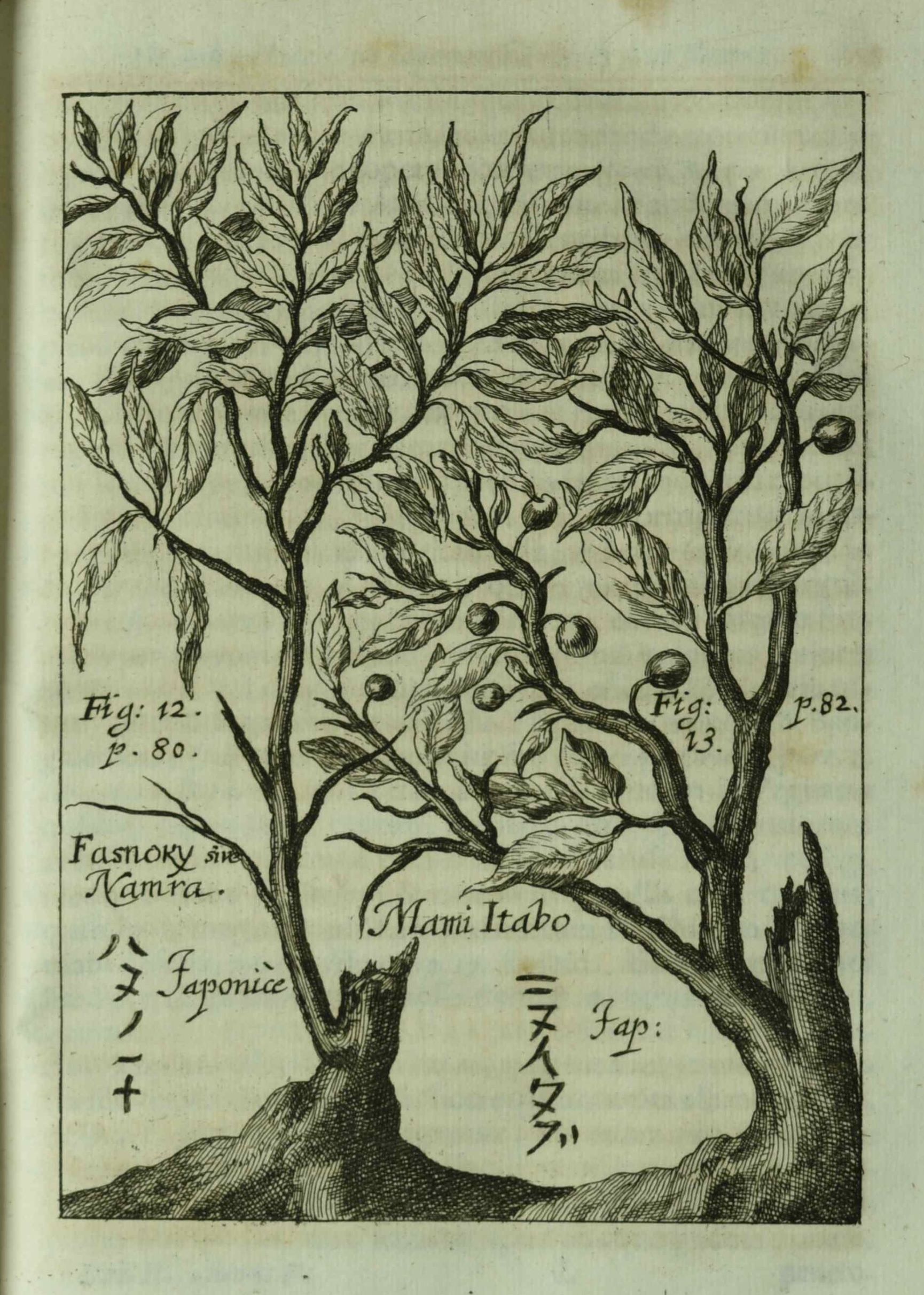

老中稲葉正則の依頼で薬草調査を行った薬剤師ヘックとブラウンが長崎近郊の山野で見つけた有用植物のリストはバタフィアにも送られた。香辛料などの植物の取引で財を成してきた東インド会社の商人たちは日本の植物も交易品として検討したが、当初は苗の輸出許可は得られなかった。ブラウンらのバタフィアでの上司だった医師クライヤー(Andreas Cleyer)が、後に出島商館長として日本の植物調査を続け、薬草と観賞用植物の報告、標本、種をヨーロッパへ送り、西洋人による日本植物研究の基盤が築かれた。クライヤーとともに来日した庭師マイスター(Georg Meister)は、1692年に発表した『東洋的・インド的園芸師』において一連の植物を紹介し、日本の庭園についても初めて詳しく紹介している。

元禄3[1690]年に来日した内科医エンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kaempfer, 1651-1716)は、それまでの鍼灸に関する情報を整理・補完する画期的な論文と、植物学の基礎を築いた『日本植物誌(Flora Japonica)』を発表した。ケンペルの『廻国奇観(Amonitates Exoticae)』および『日本誌(History of Japan)』は日本研究の基礎文献として高く評価され、研究のよりどころとして19世紀まで重要視されていた。

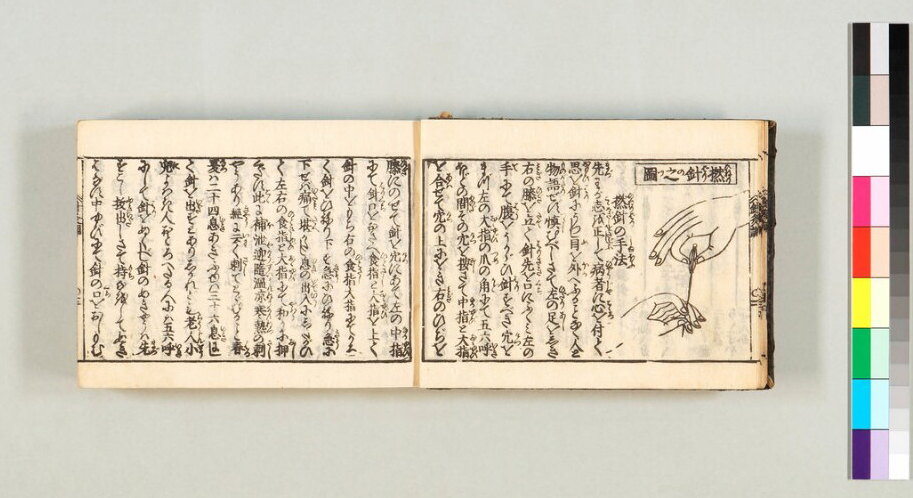

1. 鍼灸重寶記:捻鍼

本郷正豊、[出版者不明]、享保3[1718]年刊

九州大学医学図書館所蔵(和漢古医書/シ-451) 【 精細画像 】

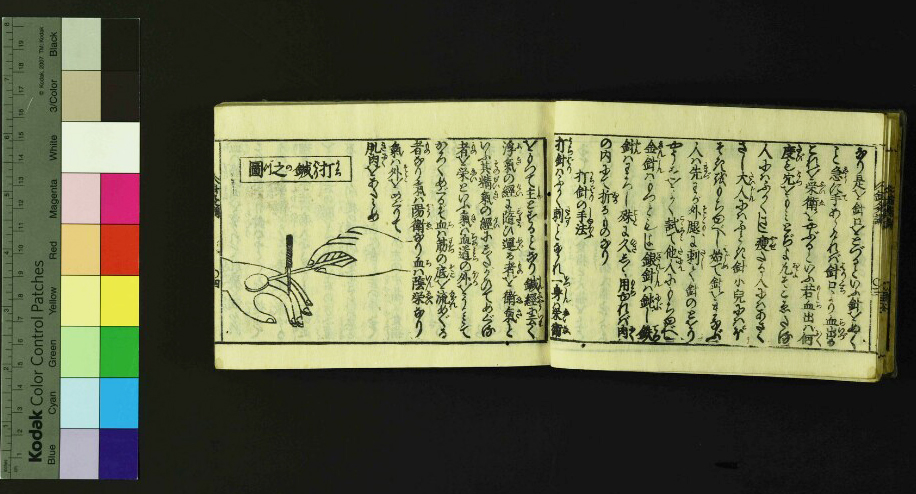

2. 鍼灸重寶記:打鍼

本郷正豊編、京、寛延2 [1749]年刊

九州大学医学図書館所蔵(ミヒェル文庫/419/[1749]) 【 精細画像 】

打鍼。

「打鍼法」を考案したのは、16世紀後半の僧侶夢分である。彼は従来の経絡系統を無視し、腹部のみを診断と治療の場にした。この打鍼法は夢分の息子とされる御園意斎(1557-1616)によってさらに広められた。

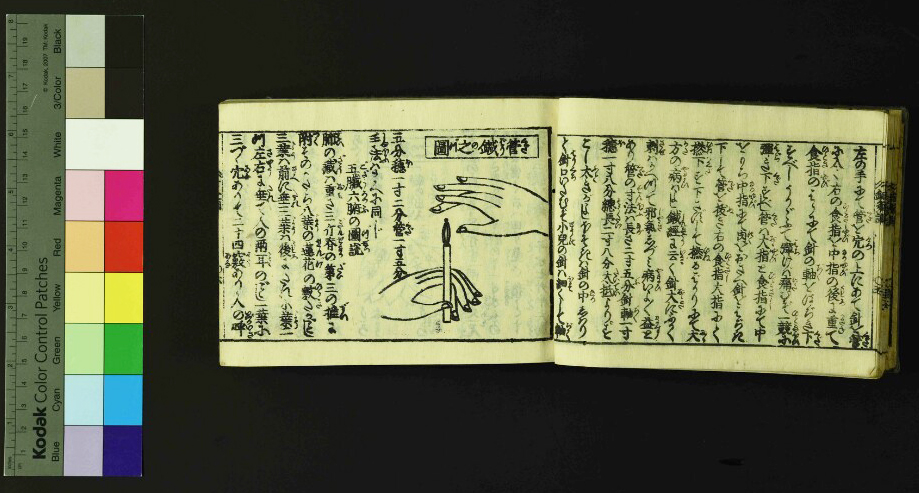

3. 鍼灸重寶記:管鍼

本郷正豊編、江戸、寛延2年霜月 [1749.11]刊

九州大学医学図書館所蔵(ミヒェル文庫/40/[1749]) 【 精細画像 】

管鍼。

管鍼法を発明した杉山和一(1610-1694)は子供の頃に病気で失明し、鍼術を学ぼうとしたがうまくいかず、思案を重ねるうちに管の使用により鍼を刺す深さを把握する方法を考案した。和一は元禄6[1693]年に第5代将軍徳川綱吉の支援を受け、世界初の視覚障害者教育施設を開設した。現在は江島杉山神社(東京都墨田区)になっている。

4. 打鍼セット

槌:95 x 20mm、金針:100mm 〔個人蔵〕

5. Colicaの治療スケッチ

W. Michel: Engelbert Kaempfer und die Medizin in Japan, 1993より

原画は大英博物館所蔵 Sloane Collection 3062

Colica(疝痛)用のツボ。

元禄3〜5[1690-92]年に出島商館医として日本に滞在したドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kaempfer,1651-1716)は、持ち前の優れた観察力と方法論を活かして鍼灸についても精力的に研究し、帰国後に一連の学術論文を発表した。ケンペルの著作は18世紀のヨーロッパにおける日本像を形成したと言っても過言ではない。

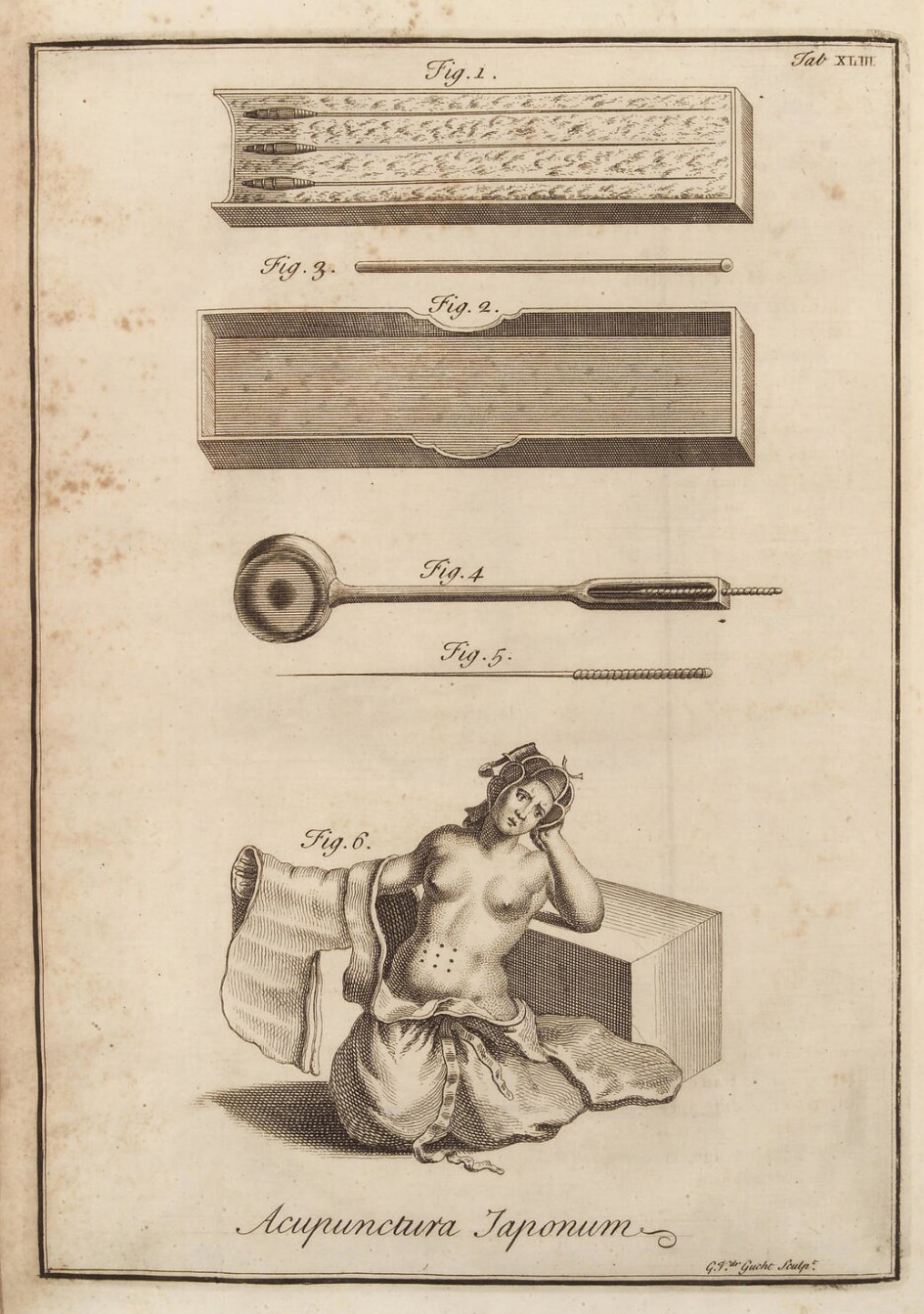

6. 「Colica」(疝痛)の治療

Engelbert Kaempfer: History of Japan. London, 1728

九州大学中央図書館所蔵(742/K/1) 【 精細画像 】

ケンペルが持ち帰った鍼管、小槌、鍼、「疝痛」の治療穴を示す図版。

ケンペルは中国の捻鍼法に加えて日本独自の発明である管鍼法と打鍼法という新しい鍼術をヨ-ロッパに紹介し、特に打鍼法と疝痛の治療法についての詳細な論文を発表した。江戸時代に頻繁に診断されていた「疝気」について、腹部に気が停滞すると聞いたケンペルは、それは「Colica(疝痛)」であり、鍼を打つことで、腸内に溜まったガスを放出させる治療法であると解釈してしまった。ケンペルが鍼灸についての論文を発表した1712年以降、ヨーロッパの医師たちは灸術の研究を積極的に進める一方で、鍼術を敬遠するようになった。

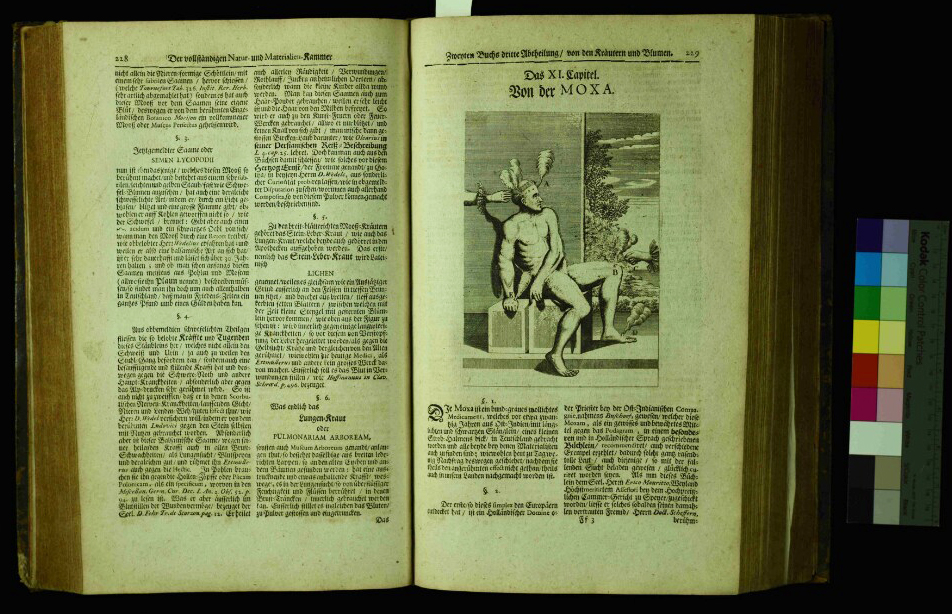

7. 灸による足痛風の治療を紹介する銅版画

Michael Bernhard Valentini: Museum Museorum Oder Vollstaendige Schau-Buehne Aller Materialien und Specereyen. Frankfurt am Main, 1714

九州大学医学図書館所蔵(ミヒェル文庫/229/1714) 【 精細画像 】

オランダ出身のバタフィアの牧師ブショフが1675年に『痛風と、確実で有効な治療薬について』を発表したのを機に、灸術に関する活発な議論が行われるようになった。ドイツの博物学者ヴァレンティーニ(Michael Bernhard Valentini, 1657-1729)は、ブショフの著書と出島商館長クライヤーから入手した情報を基に『Museum Museorum(万物の舞台)』(1704年刊)で灸術について詳しく紹介した。ヴァレンティーニの解説に合わせて画家が彫った挿し絵には、灸を据える治療点やモグサに火を付けるための線香が見られる。

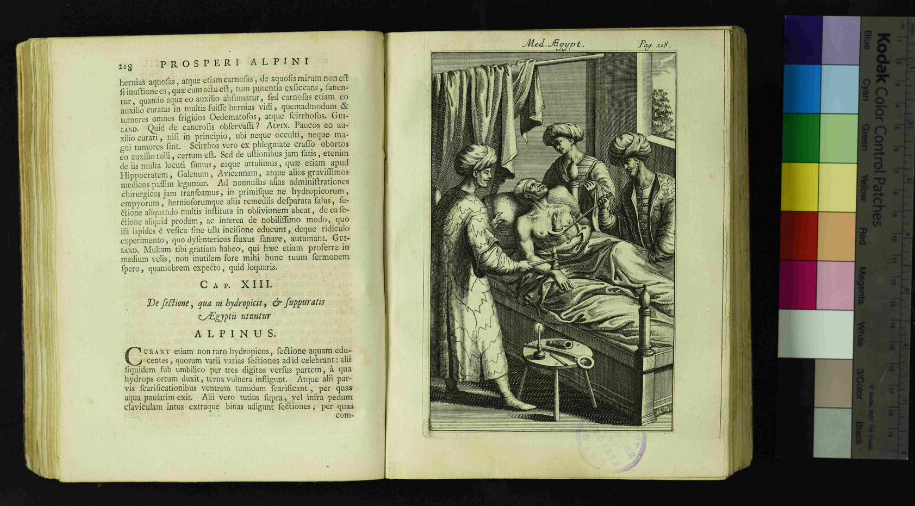

8. エジプトでの灸法

Prosper Alpinus: De medicina aegyptiorum. Leiden, 1745

九州大学医学図書館所蔵(ミヒェル文庫/55/1745) 【 精細画像 】

オスマン帝国領エジプトにおける「燻る木綿」による治療。

温熱刺激によって免疫力を高める灸術はヨーロッパ人にとって納得しやすいものであった。刺激剤、膏薬などで、皮膚を刺激して化膿を引き起こし、「materia peccans(悪い物質)」を一ヶ所に誘導して体外へ排出させる治療法は古代ギリシャ時代から伝承されていた。また、イタリアの医師・植物学者アルピヌス(Prosper Alpinus, 1553-1617)は『エジプト人の医学について』という名著で「燻る木綿」による皮膚への刺激について報告し、灸術を研究する医師や学者の注目を集めた。

昭和初期の温灸器(棒灸フード)

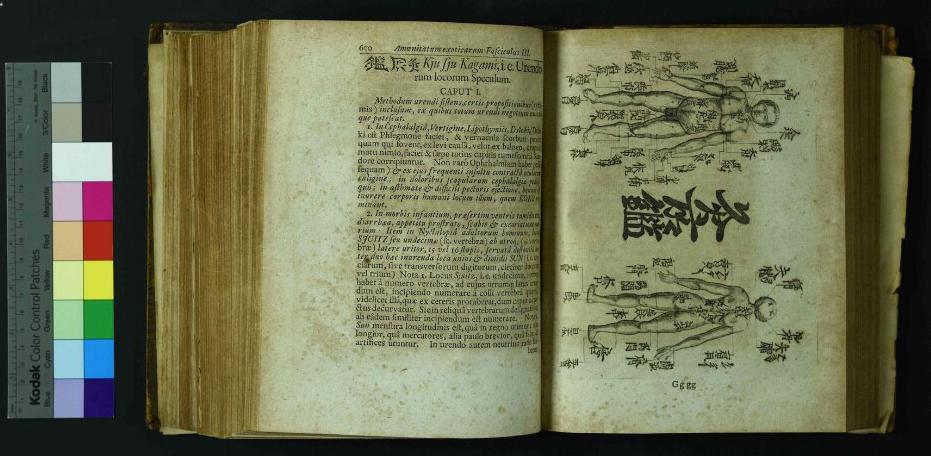

9. ケンペル「灸所鑑」

Engelbert Kaempfer: Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V. Lemgo, 1712

九州大学中央図書館所蔵(桑木文庫/洋書/0511) 【 精細画像 】

ケンペル著『廻国奇観』に見られる灸点を示す「灸所鑑」

ケンペルは日本滞在中に「諸国を旅する灸師」から灸術のこつをまとめた一枚の「チラシ」を入手し、日本人からその内容の説明を受けた。銅版画を作成したドイツ人版画家は見慣れない漢字に苦労したようである。

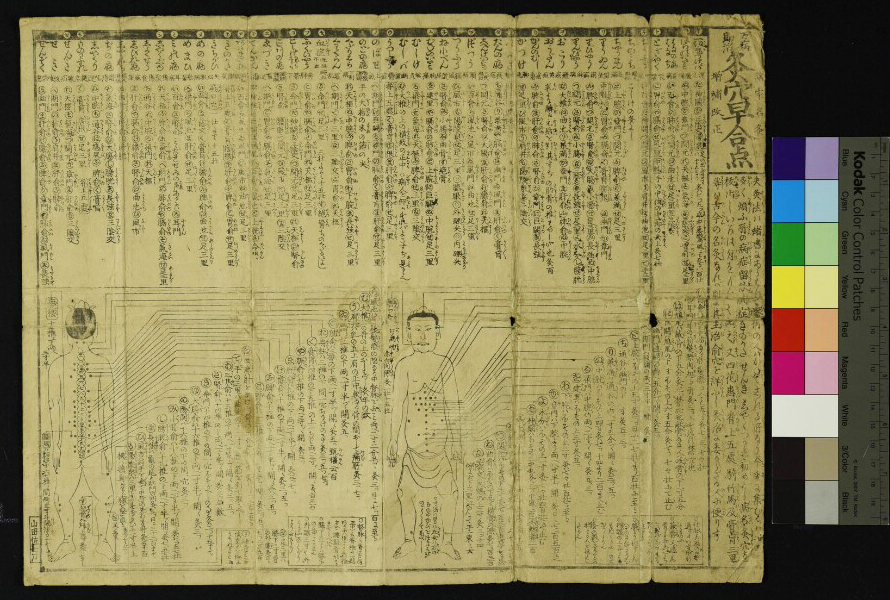

10. 灸穴早合点(きゅうけつはやがてん)

山田佐七(さしち)作、[出版年不明]

九州大学医学図書館所蔵(ミヒェル文庫[医学古典籍・広告類]) 【 精細画像 】

ケンペルがドイツに持ち帰った「灸所鑑」は『廻国奇観』の出版後に行方不明になった。このような一枚刷りは日本でも消耗品だったので、そのほとんどは捨てられてしまった。これまでに確認された類似のものは3枚だけである。

11. Valentini: Oost-Indianische Send-Schreiben

Michael Bernhard Valentini: Oost-Indianische Send-Schreiben, von allerhand raren Gewächsen, Bäumen, Jubelen. Frankfurt am Mäyn, 1714

九州大学医学図書館所蔵(ミヒェル文庫/65/1714) 【 精細画像 】

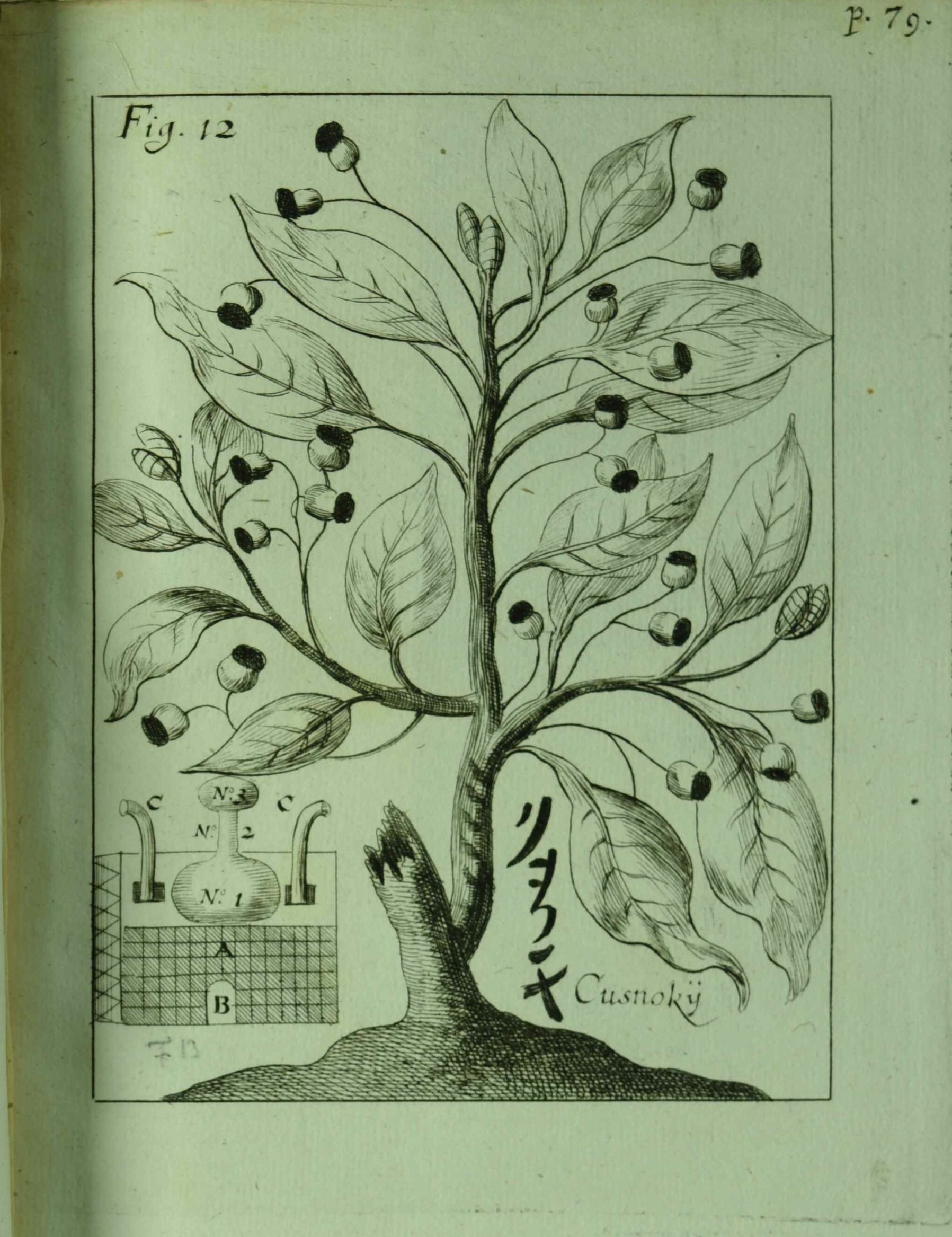

クスノキに関する書簡。

17世紀には学者同士の情報交換は主に長文の書簡(epistola littera erudita, Gelehrtenbrief, scholarly letter)で行われた。書簡は特定の人に送るものではあるが、通常は他の学者にも読まれ、場合によっては印刷されることもあった。世界中の植物、医薬品(Materia medica)などに関する情報を集めていたヴァレンティーニ教授は、Herbert de Jager、Eberhard Rumpf、Andreas Cleyer、Engelbert Kaempferなど東インド会社に雇われた学者と書簡を交わしていた。1704年に発表された『様々な珍しい草木や宝石に関する東方の見聞録』には日本のクスノキについて書かれた書簡が含まれている。

12. 宮廷庭師マイスターの肖像画

銅版画〔個人蔵〕

日本のツバキを持ち帰った宮廷庭師マイスター。

天和2[1682]年から3年および貞享2[1685]年から3年にかけての2度にわたって出島商館長を務めた医師・植物学者クライヤー(Andreas Cleyer, 1634-1697)は、個人的に雇った庭師のゲオルク・マイスター(Georg Meister, 1653-1713)とともに日本の植物を調査し、種、標本、植物画などを収集した。マイスターは帰国後の1692年にドレスデン宮廷庭師に任命され、「東方」で調査した植物についての著書『Der Orientalisch-Indianische Kunst- und Lustgärtner (東洋的・インド的園芸師)』を発表した。日本の庭園と植物についても紹介されているが、学者からはあまり注目されなかった。

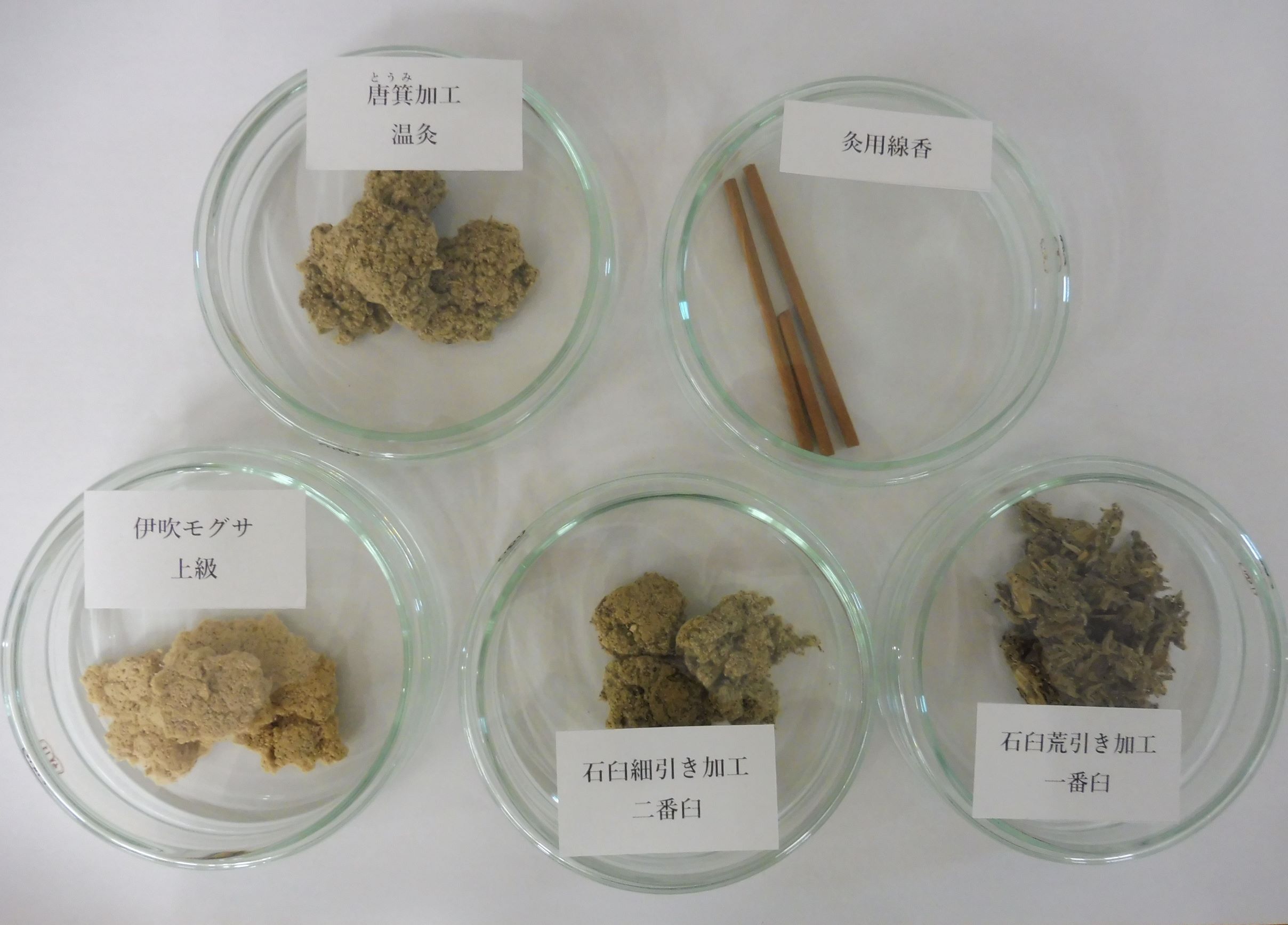

13. モグサ

〔個人蔵〕

日本産モグサの製造過程。

日本では、皮膚に小火傷を与える直接灸が多かったので、モグサは精製度が高く、中国や韓国とは異なった製造方法により作られてきている:

ヨモギの採取→天日乾燥→加熱乾燥→石臼で碾く→長通し(ふるいにかける)→唐箕(不純物を取り除く)→完成

14. Miscellanea curiosa

Miscellanea curiosa sive Ephemeridum medico-physicarum Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum

九州大学医学図書館所蔵(ミヒェル文庫/49/1686【 精細画像 】、ミヒエル文庫/52/1690【 精細画像 】、ミヒェル文庫/53/1692【 精細画像 】)

学会の年報で紹介される日本の植物。

ドイツ自然科学アカデミー・レオポルディーナは1652年に「Collegium Naturae Curiosorum(自然界に好奇心を持つ人々の協会)」として創立された、現存する世界最古の学会である。1677年に神聖ローマ皇帝レオポルトI世によってその活動を認められ、学会の名称は「レオポルディーナ(Leopoldina)」に改められた。1670年には医学、薬学、植物学に焦点を当てた年報『Miscellanea Curiosa(興味に値する雑記録)』が創刊された。編集者は世界各地で活躍する会員に声をかけ、その地域に関する「観察(Observationes)」を募集した。2度にわたり出島商館長を務めた医師・植物学者クライヤー(Andreas Cleyer)はこの『Miscellanea Curiosa』で日本の植物研究の原点となった数々の論考を発表した。

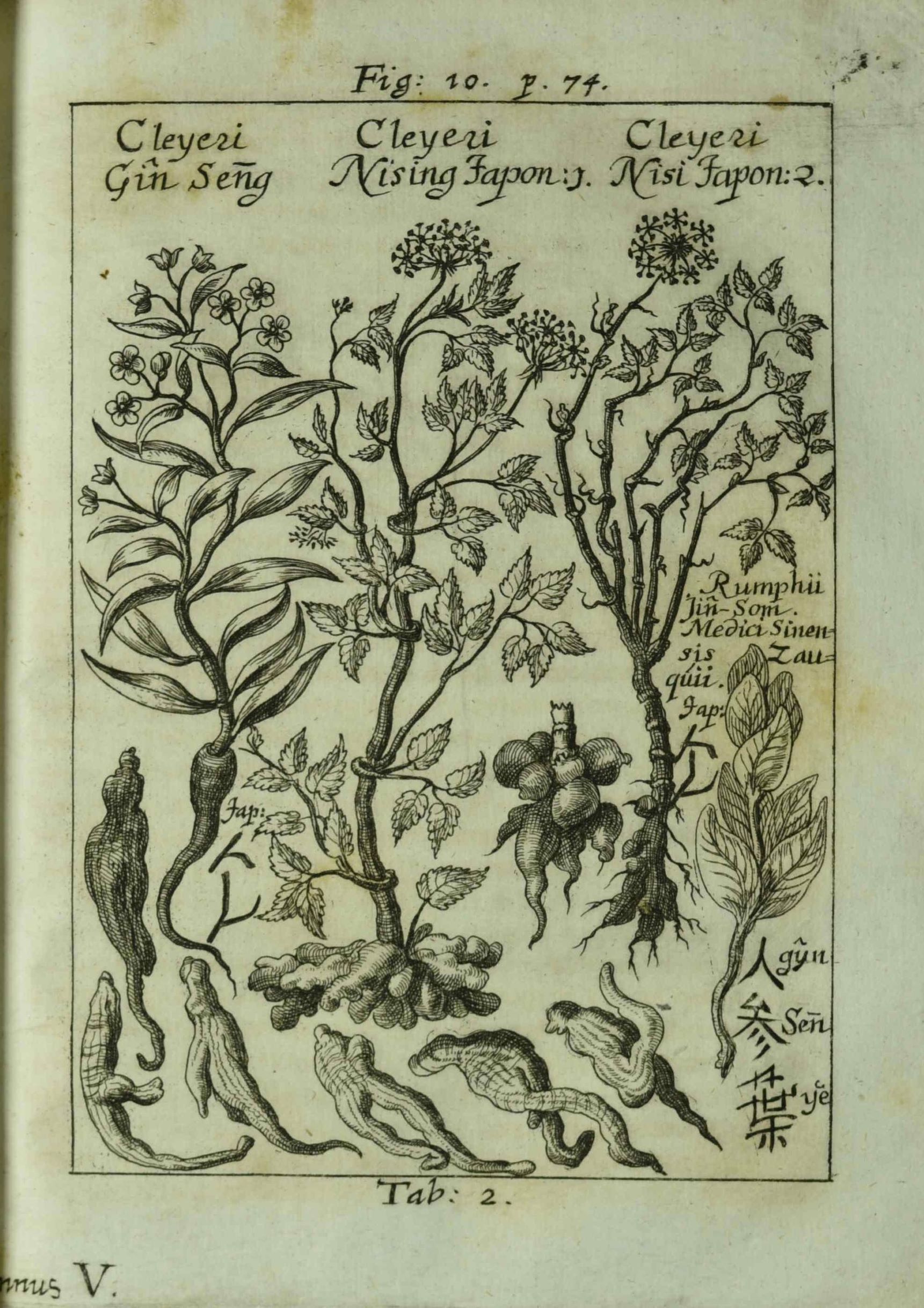

人参

Miscellanea Curiosa, Decuria II, Annus V, Observatio 39: De Radice chinnfirum Gin-Sen [人参]

ハゼノキ

Miscellanea Curiosa, Decuria II, Annus V: Observatio 40: De Arbore laccifera Japanensi Fasnoky [ハゼノキ] sive Namra[k].

クスノキ

Miscellanea Curiosa, Decuria II, Annus X, Observatio 37, De Arbore Camphorifera Japonensium Kusnoky [クスノキ] dicta

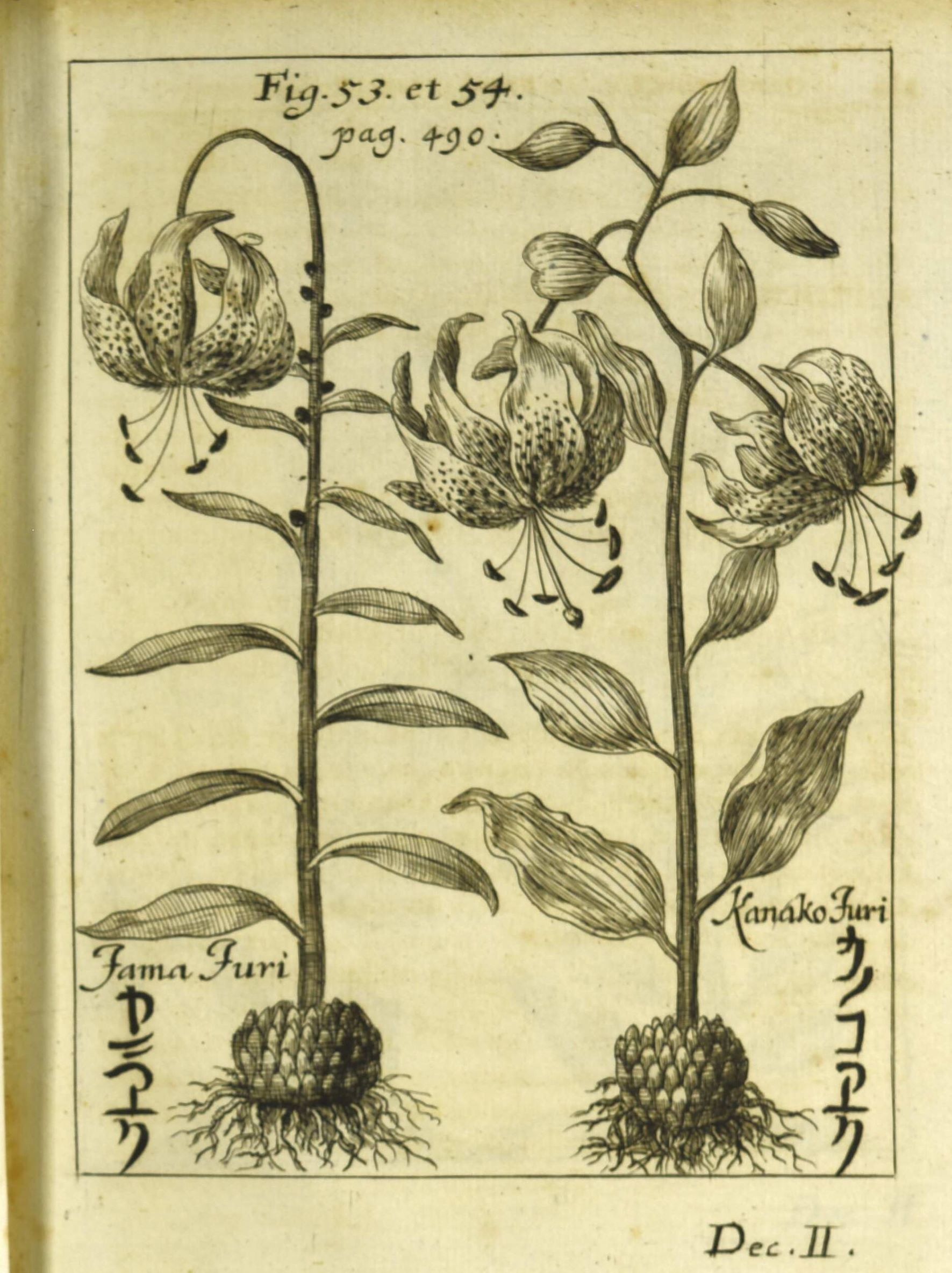

カノコユリ・ヤマユリ

Miscellanea Curiosa, Decuria II, Annus VIII: Observatio 191, De Floribus Japanensibus Kanako Juri [カノコユリ] & Jama Juri [ヤマユリ]

15. Amoenitatum exoticarum

Engelbert Kaempfer: Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V. Lemgo, 1712

九州大学中央図書館所蔵(桑木文庫/洋書/0511) 【 精細画像 】

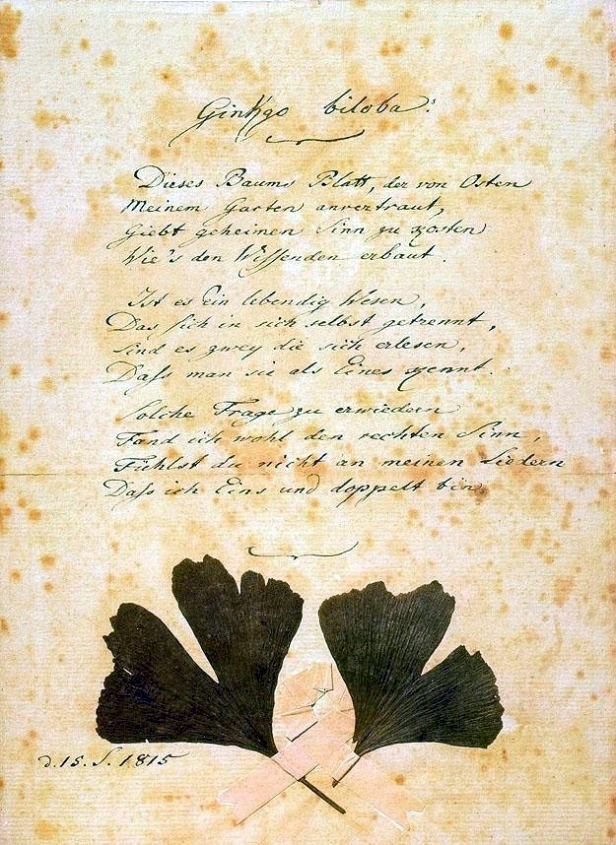

銀杏

Amœnitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, p.813 Flora Japonica(日本植物誌): Ginkgo[銀杏]

ゲーテの詩「銀杏の葉(Ginkgo Biloba)」

東洋からはるばると

わたしの庭にうつされたこのいちょうの葉は

賢い者のこころをよろこばせる

ふかい意味を味わわせます。

これはもともと一枚の葉が

二つに分かれたのでしょうか?

それとも二枚の葉がたがいに相手をみつけて

ひとつになったのでしょうか?

このようなことを思っているうちに

わたしはこの葉のほんとうの意味がわかったと思いました。

あなたはわたしの歌を聞くたびにお感じになりませんか、

わたしが一枚でありながら あなたと結ばれた二枚の葉であることを?

井上正蔵〔ほか〕訳『ゲーテ 西東詩集』(世界名詩集5)平凡社、1969

1815年9月15日、ドイツ・ハイデルベルグにて

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 1,553