- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

第2章 「南蛮流外科」

京都の儒医・黒川道祐は、寛文3[1663]年成立の『本朝医考』で国内の外科学を振り返り、金瘡治療と南蛮流外科を対比させているが、戦国時代から刀や槍による傷の治療にあたっていた金瘡医たちは、すでに当時からポルトガル人の智恵を借りていた。その様子を伝える最初の書物は、鷹取秀次の『外療新明集』(天正9[1581]年序)、『外療細壍』(慶長11[1606]年刊)および初の「南蛮流版本」とされる山本玄仙の『万外集要』(元和5[1619]年序)である。

金瘡医たちは「ポルトガル油」(オリーブオイル)、「ヤシヲノ油」(椰子油)、「アラキ酒」、「マンテイカ」(ラ-ド)、新大陸からの「青タバコ」を治療に取り入れている。また、金瘡書に見られる白膏、青膏、黄膏、赤膏、黒膏の名称はガレノス流の膏薬を思わせるが、その材料と分量はヨーロッパの処方とは異なっている。医療道具として焼灼止血用の「焼き金」および切開用の「ランセイタ(lanceta)」が導入された。フロイス神父が天正13[1585]年に執筆した『日欧文化比較』によれば、日本人は傷口に膠を塗った紙片を貼っていたが、17世紀初頭には「メイチャ(mecha)」と呼ばれる木綿糸を用いた縫合術が普及し始めたようだ。

とはいえ「南蛮流外科」は、一定の数の日本人医師が西洋外科学に基づく共通の教育を受けて一連の問題や基準となる解決方法を共有し、伝承していくまでには至らなかった。

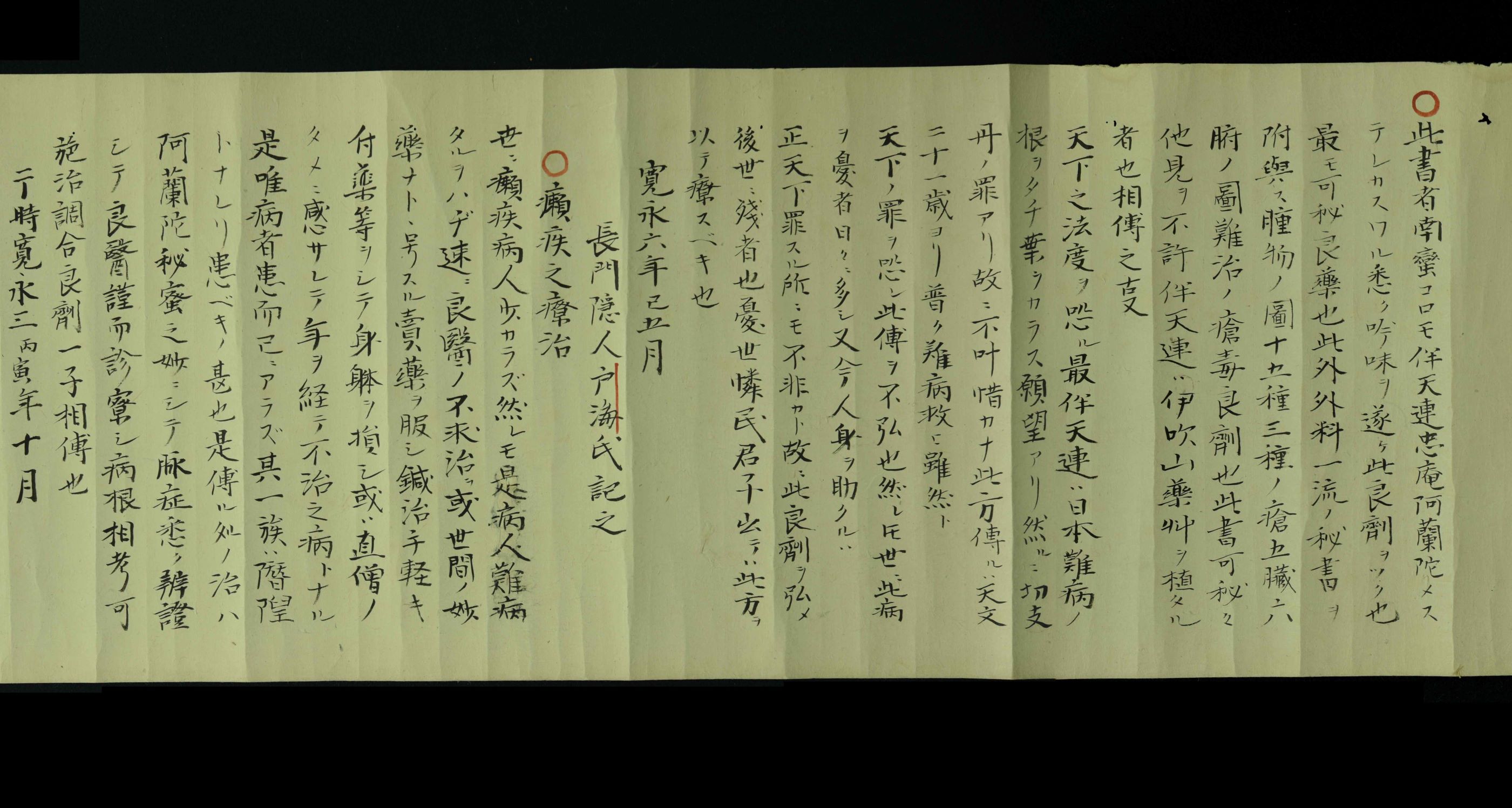

1. 外科一流之秘書

[和気景行]、文久元[1861]年

九州大学医学図書館所蔵(ミヒェル文庫/489) 【 精細画像 】

寛永10[1633]年に棄教し沢野忠庵として帰化したポルトガル人宣教師フェレイラ(Cristóvão Ferreira, 1580-1650)は、大目付井上筑後守政重のキリシタン取り締まりに協力しながら、洋書を基に西洋の天文学を伝えたことで知られている。医学に関しても同様な貢献をしたとされているが、その内容は明らかではない。本巻物は沢野忠庵を起点にハンセン病治療法およびそれを代々にわたって受け継いだ医師の系譜を伝えている。

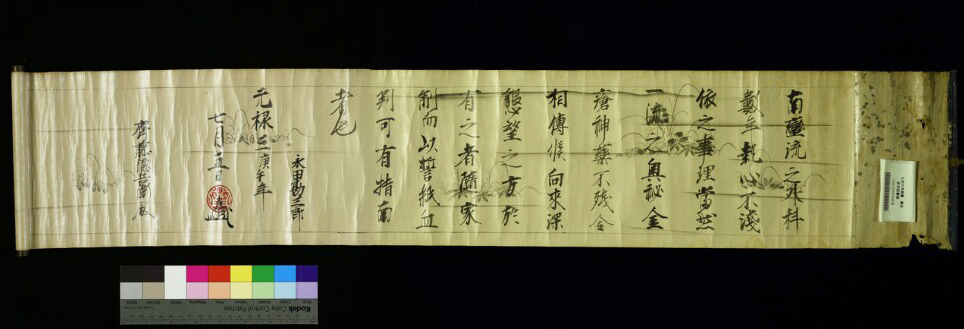

2. 南蠻流之外科(南蛮流医術免許状)

永田勘三郎[自筆]、元禄3[1690]年

九州大学医学図書館所蔵(ミヒェル文庫/481/1690) 【 精細画像 】

江戸時代初期に、自らの医術を「南蛮流」と位置づけていた外科医数名の存在が確認されているが、彼らは日本の金瘡医術と明代の中国の外科学を組み合わせ、17世紀後半からはオランダ人の治療法も採り入れた折衷的医療を行っていた。類似の免許状は19世紀まで授与されていた。

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 1,481