- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

教室旧蔵コレクション

このページは医学図書館にて開催の「教室旧蔵コレクション展 ー和漢書編ー」(令和5年12月5日(火)~令和6年3月25日(月))を電子展示として再構成したものです。本企画は、医学図書館整備事業でご支援いただいた寄附金により運営しています。

はじめに

令和5年(2023)は、明治36年(1903)4月に京都帝国大学福岡医科大学として開設された九州大学医学部の創設120周年にあたります。医学部黎明期の教授たちは、医学の発達史に強い関心を寄せ、広い視野と見識に基づき国内外の関連資料を収集していました。現在九州大学医学図書館で所蔵している貴重古医書コレクションは、これらの医学部諸教室で収集されていた蔵書を基礎としています。洋書のほとんどは16世紀から19世紀にかけて出版された刊本で、ヨーロッパでも数少ない医書が含まれています。江戸・明治初期の和文資料には数多くの写本が含まれ17・18世紀における蘭学の誕生と普及の解明において極めて重要なものも少なくありません。また、明刊本を含む希少な漢籍も多数所蔵しています。

今回の展示では、眼科、衛生学、法医学、耳鼻咽喉科、第三内科、泌尿器科の各教室旧蔵本と九州大学病院の前身である県立福岡病院旧蔵本の中から、特に「和漢書」に注目して特徴的なものをご紹介します。

眼科学教室

開設:明治36年(1903)3月30日

初代教授:大西克知(在任期間:1905~1926)

大西克知は、日本近代眼科医療の草分け的存在であり、明治38年(1905)に九州大学の前身である京都帝国大学福岡医科大学の初代眼科教授として招かれ、世界有数といわれる規模を誇った眼科教室の基盤を作った。特に大正12年(1923)竣工となった眼科教室棟の新築は最大の事業であり、海外視察の成果を盛り込みつつ自ら設計し、そこには充実した医療設備・機械が導入された。唯一煉瓦を用いた図書室も、防火シャッターと鉄扉を備え、地下室まであった。昭和2年(1927)頃の眼科教室の蔵書数は約19,000冊であり、その規模は他の教室を圧倒し、「日本一」の図書室と称せられた。特に5,000冊を超える和漢古医書が特徴で、そのほとんどが狩野亨吉によりもたらされたものである。

-

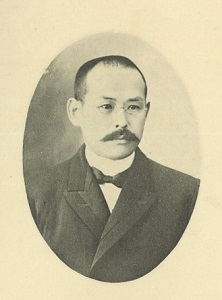

大西克知

(1907年卒業記念アルバムより) -

眼科

(1931年九州帝国大学医学部附属医院要覧より)

参考文献

- 鬼頭鎮雄『九大風雪記』西日本出版社、1948

旧蔵コレクション

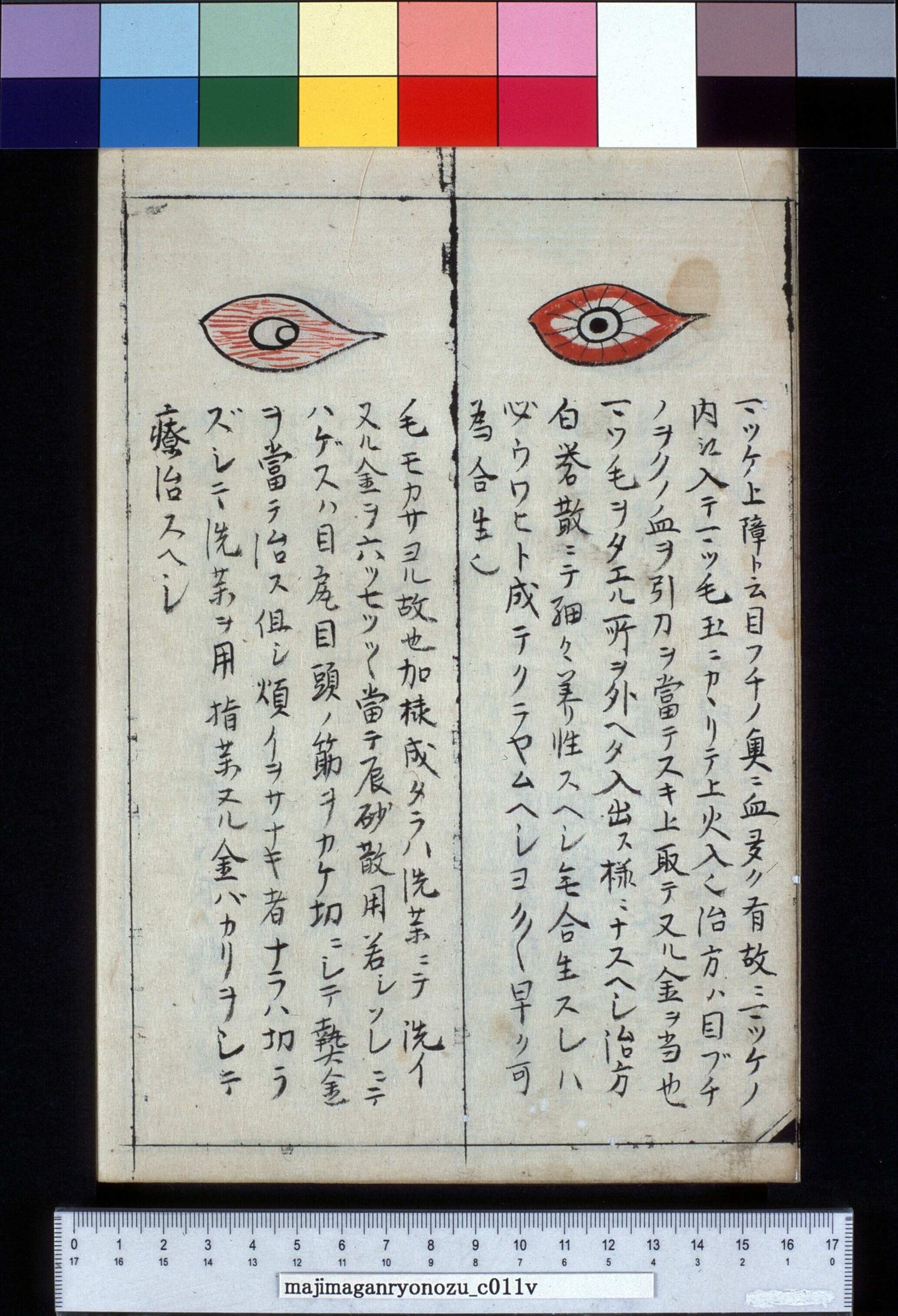

1. 馬島眼療之図(まじまがんりょうのず)

文政13年[1830]写

九州大学医学図書館所蔵(和漢古医書/マ-5)【 精細画像 】

江戸時代の眼科の名門馬島流の秘伝書の写本。馬島流は尾張海東郡馬島の医王山薬師寺の僧で、同寺中興の祖といわれる清眼僧都(?~1379)を開祖とする。以降馬島流は多くの流派によって継承され、近代に至るまで隆盛を極めた。

馬島流の技術は口伝や秘伝書によって継承され、本書もそうした秘伝書の一つである。眼病の薬種とその功能および治療法を眼病図入で解説している。

- 谷原秀信「日本で最初の眼科専門医 : 馬島清眼と馬島流について」『眼科』55(9)、2013

- 「麻嶋灌頂小鏡之巻」『研医会通信』21、2008

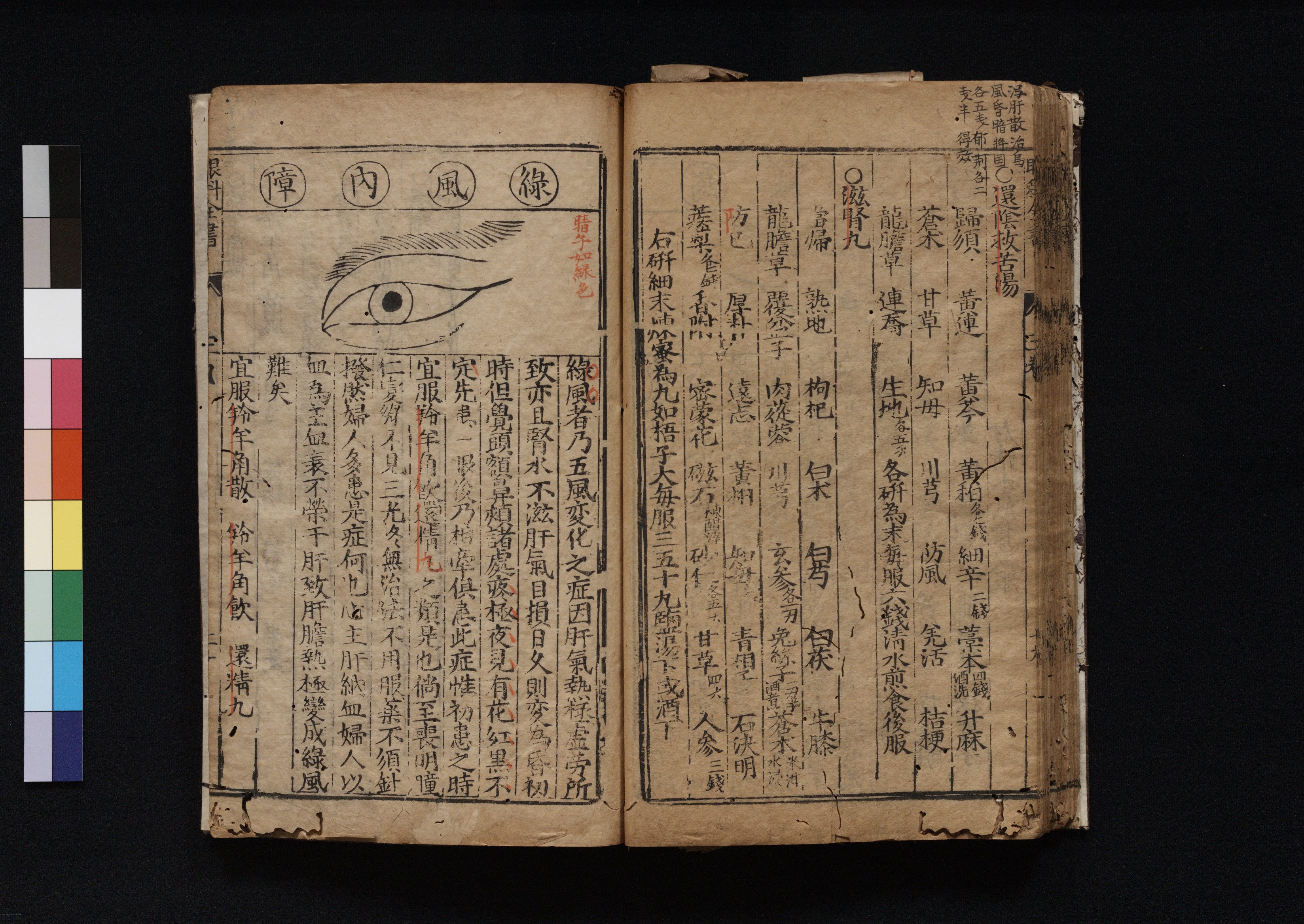

2. 新刻秘伝眼科七十二証全書

哀学淵撰 明刊

九州大学医学図書館所蔵(和漢古医書/ヒ-47)【 精細画像 】

中国明時代に哀学淵が著した中国眼科専門書で、17世紀後半に日本で翻刻され、日本の眼科諸流派の教科書となった。本書は貴重な明刊本(補写あり)である。図の五輪とは、眼の各部位を、脾心肺肝腎の五臓と、木火土金水の五行と関連づける考え方で、五臓六腑における五行運行状態に異常があると、眼の五輪にも異常が発生すると考えられていた。

本書は丹波園部出身の漢方医寺尾元長(号柳外園、1800~1847)の旧蔵書の一つ。寺尾元長の蔵書は散逸して、各地の図書館に「柳外園蔵書印」が押印された図書を見出すことができるが、九州大学に最もまとまって所蔵されている。明刊本をはじめとする貴重な漢籍古医書を数多く含み、医学図書館におけるその中核となっている。

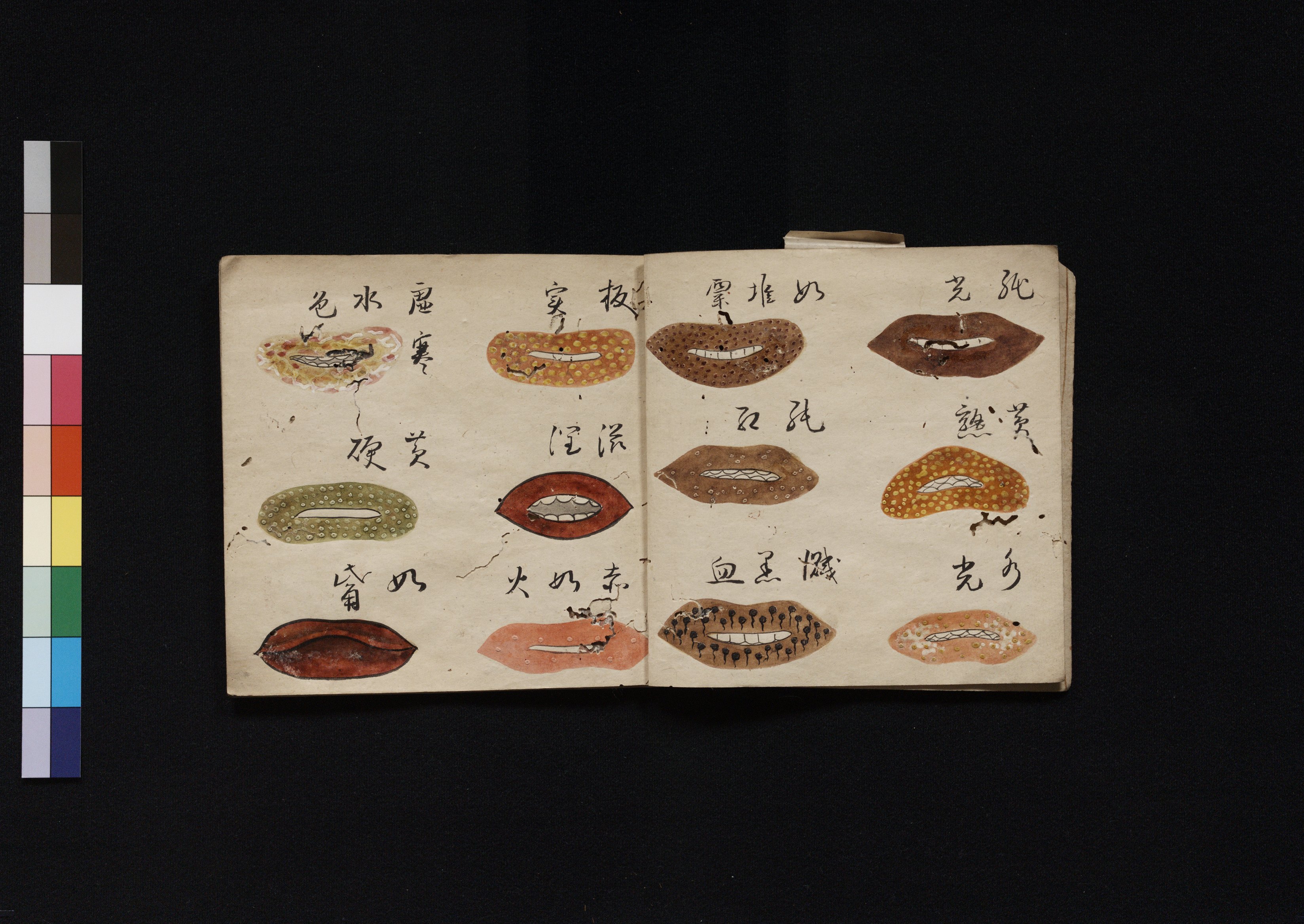

3. 痘疹唇舌図(とうしんしんぜつず)

九州大学医学図書館所蔵(和漢古医書/ト-124)【 精細画像 】

明の僧、独立性易(どくりゅうしょうえき、別称戴曼公、1596-1672)は、承応2年(1653)長崎に来航。周防(山口県)岩国城主吉川家の家臣池田正直(1597-1677)に天然痘の治療法を教えた。

本書は、独立から伝授され池田正直が作成した唇舌図の写本の一つとみられる。天然痘患者の18の口唇及び42の舌の症状を鮮やかな色彩で図示している。図と図の名称のみ書かれ、解説はない。

- 桂芳樹『僧独立と吉川広嘉』1974、岩国徴古館

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 1,097