- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

泌尿器科学教室

開設:大正13年(1924)7月7日

初代教授:高木繁(在任期間:1924~1942)

明治39年(1906)に皮膚病学黴毒学講座が開設されたが、当時日本では泌尿器科学教室は独立しておらず、泌尿器科の研究・診療は同講座教室において行われていた。大正13年(1924)7月7日に九州帝国大学医学部泌尿器科学教室が新設された。

泌尿器科学教室旧蔵の多数の和漢古医書には高木繁が購入に関わっている。高木は泌尿器科研究の第一人者として多忙な生活の傍ら、歌川国芳を中心とする浮世絵を収集していたことでも知られている。国芳に注目したのは、医学者として、国芳の肉体表現に解剖学的な正確さをいち早く認めていたからだともいわれている。高木が収集したコレクション231件534点は、「高木繁浮世絵コレクション」として名古屋市博物館に所蔵されている。

泌尿器科学教室旧蔵の錦絵は、疱瘡や麻疹等、疫病に関するものを中心としており、江戸時代の疫病観を窺ううえで貴重な資料である。

-

高木繁

(1914年卒業記念アルバムより) -

皮膚科泌尿器科

(1931年九州帝国大学医学部附属医院要覧より)

参考文献

- 名古屋市博物館編『高木繁浮世絵コレクション』名古屋市博物館、2001

旧蔵コレクション

1. [天然痘紅繪]

九州大学医学図書館所蔵(WR 17)【 詳細情報 】

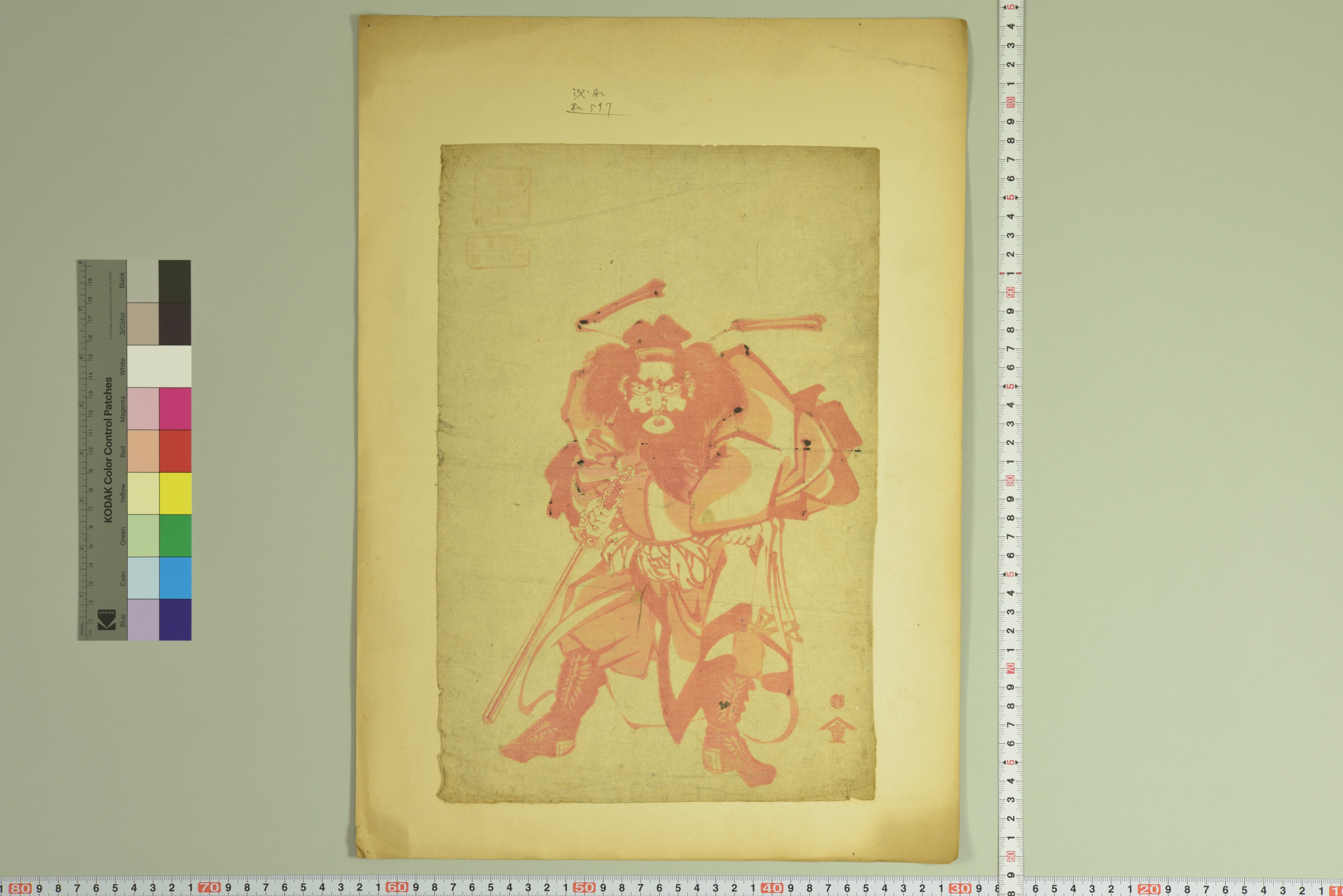

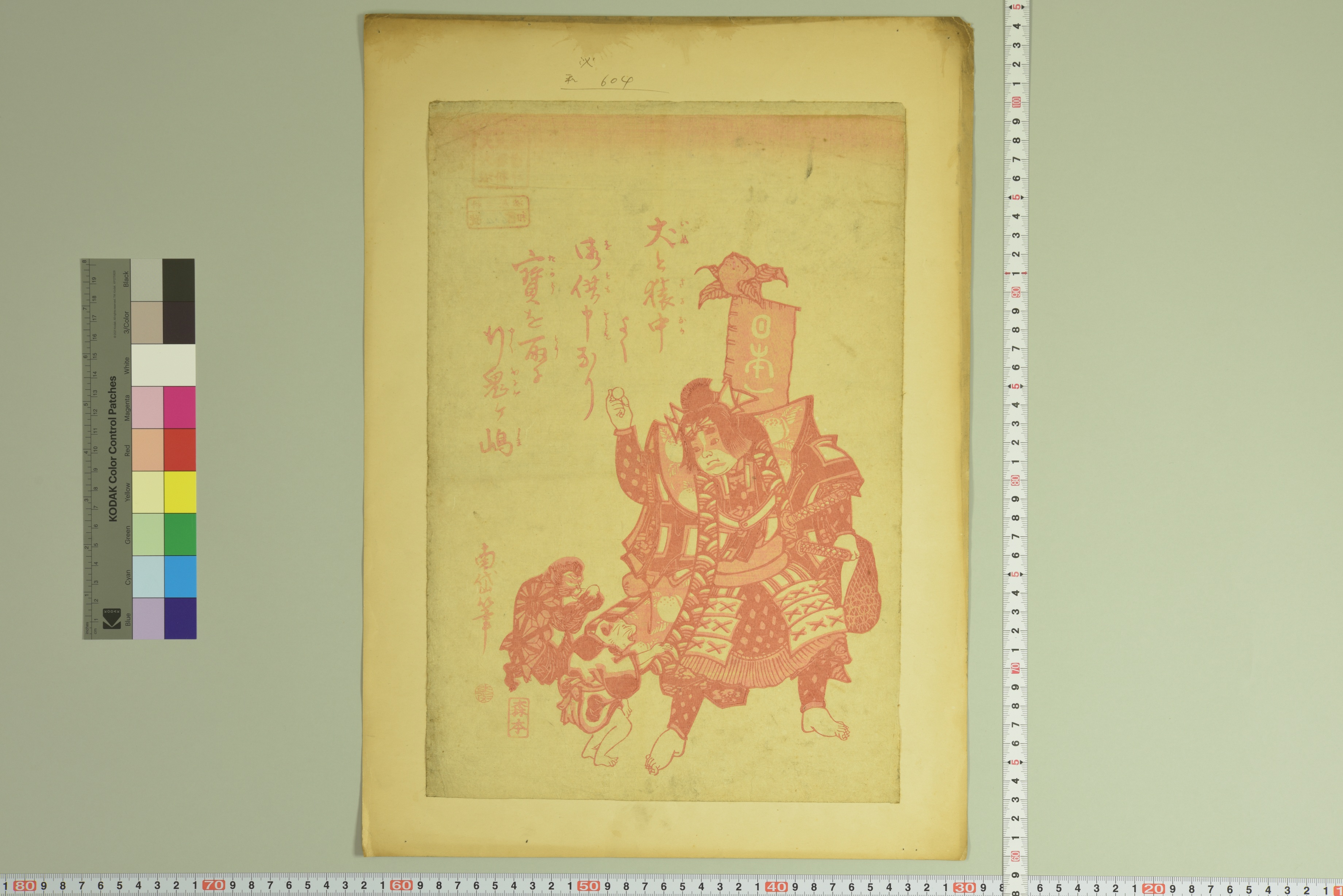

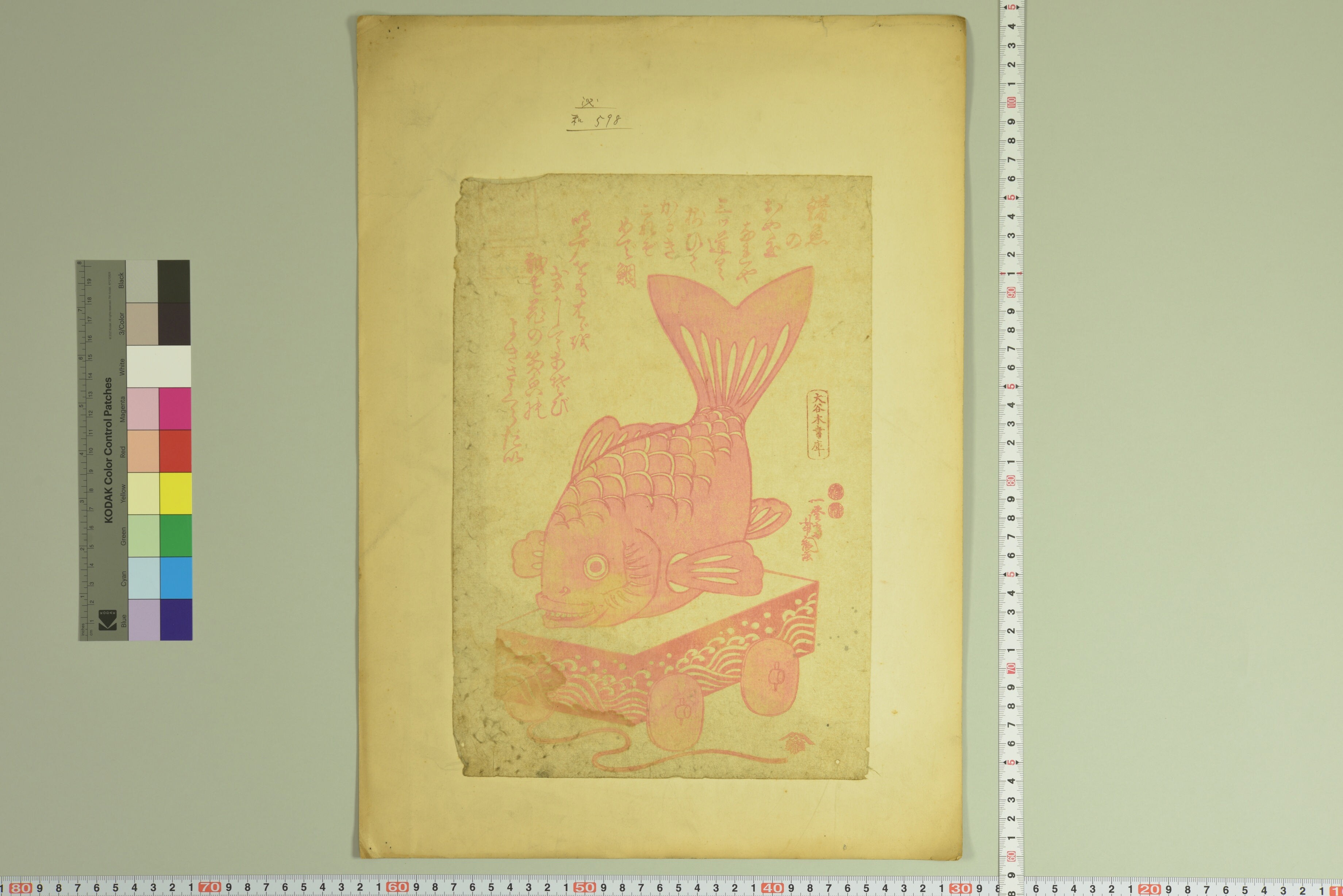

天然痘(疱瘡)は日本でたびたび流行を繰り返し、多くの人々が命を落としてきた。江戸時代の風習として疱瘡に罹った小児には紅色のものを見せたり身に着けたりすると軽く済むという考えがあり、衣類や玩具を紅色にそろえた。また、紅一色で刷られた錦絵を疱瘡除けのまじないに戸口などに貼った。それらは疱瘡絵と呼ばれ、鍾馗(しょうき)、鎮西八郎為朝、桃太郎等がよく描かれた。

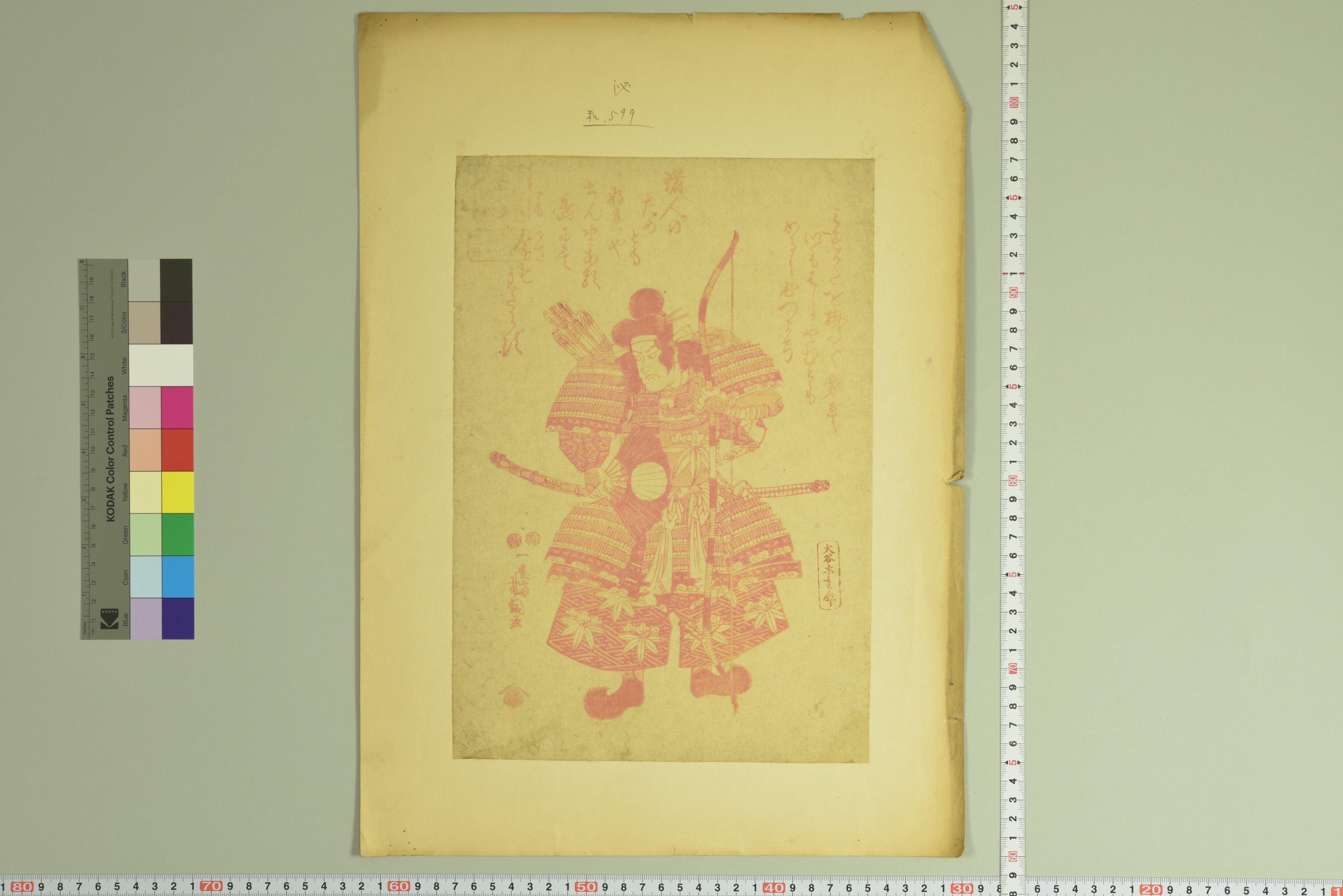

鎮西八郎為朝/ 一勇斎國芳【 精細画像 】 |

鍾馗【 精細画像 】 |

桃太郎/南岱【 精細画像 】 |

鯛車【 精細画像 】 |

鎮西八郎為朝【 精細画像 】 |

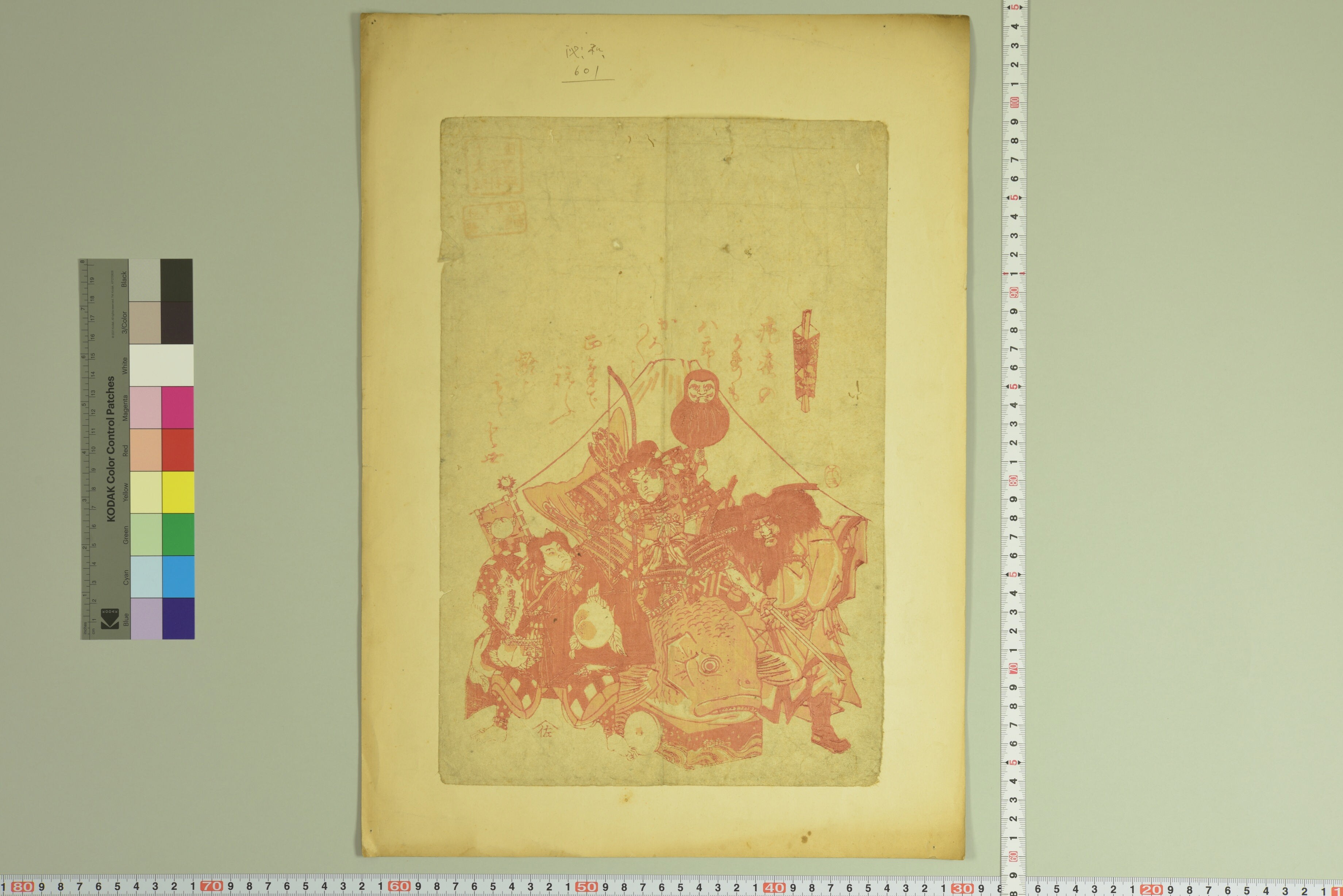

鍾馗・桃太郎・鎮西八郎為朝・達磨・富士・鯛車 【 精細画像 】 |

2. 流行悪疫退さんの図

井上探景画 三宅半四郎 明治19[1886]

九州大学医学図書館所蔵(WR 17)【 精細画像 】

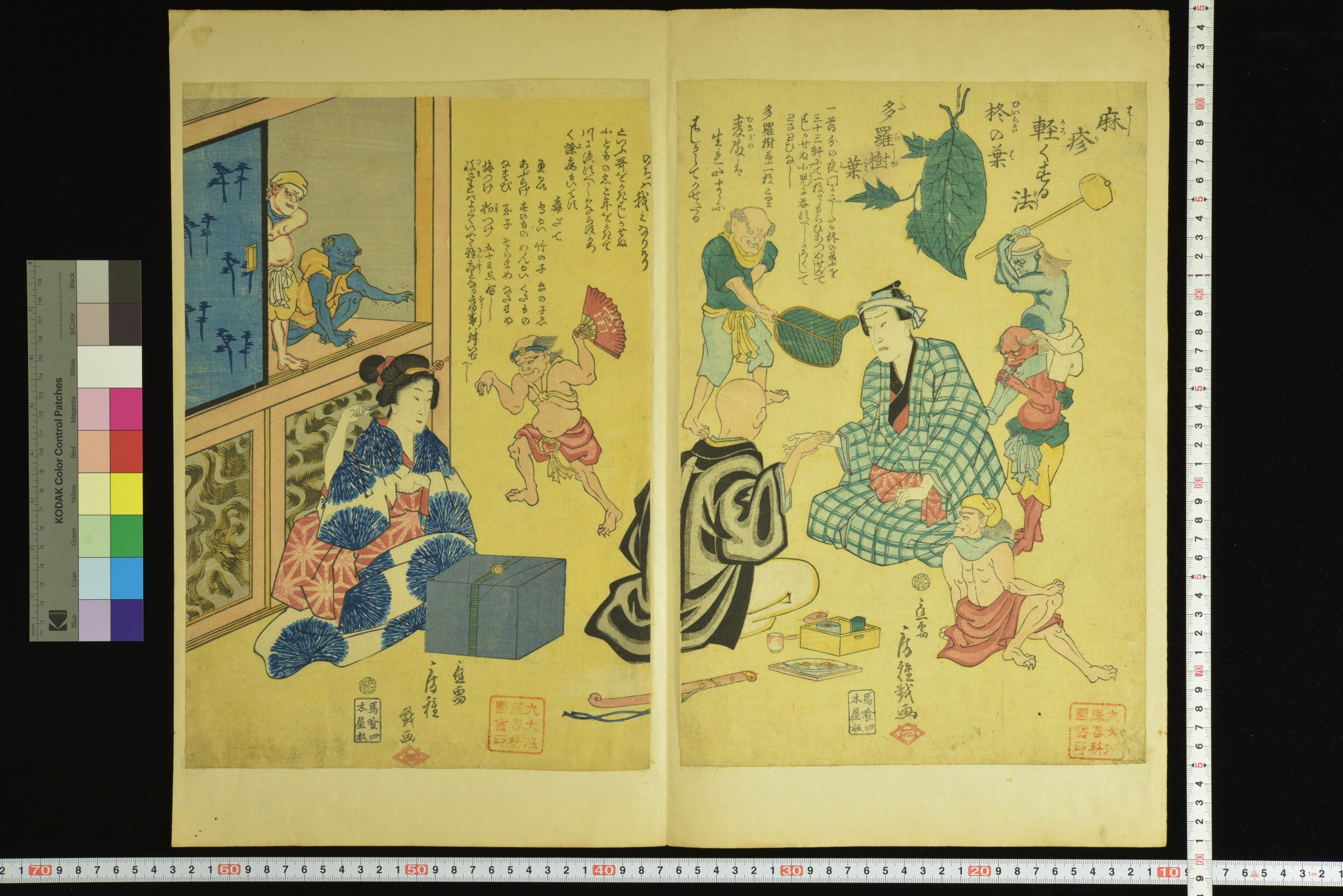

3. 麻疹(はしか)軽くする法

歌川房種画

九州大学医学図書館所蔵(WR 17)【 精細画像 】

はしか流行時に医師が患者を診察する中、疫鬼たちが患者の様子をうかがっている。絵の右上には柊と多羅樹葉の葉が描かれている。柊の葉はとげがあり、魔除けに使われた。多羅樹葉の葉には、はしかが軽く済むようにまじないの言葉を書いた。

4. 当世雑語麻疹合戦記

九州大学医学図書館所蔵(WR 17)【 精細画像 】

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 382