- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

県立福岡病院

九州大学附属病院の前身である県立福岡病院旧蔵の資料に「賛生館」の蔵書印が押されたものがある。賛生館は、黒田藩の医学校として慶應3年(1867)に設置された。また、「福岡医学校」「福岡県医院印」「福岡県医学校章」「福岡病院」「福岡医院」などの印も見られ、その変遷を伺うことができる。

県立福岡病院旧蔵本には明治初期発行の木版本、特に西洋医学の和訳本が多く含まれる。

県立福岡病院本館

(九州大学大学文書館提供)

旧蔵コレクション

1. 医療正始(いりょうせいし)

(独逸)毘斯骨夫(ビショップ)著 (和蘭)漢越而實幾訳 伊東淵重訳 須原屋伊八 天保6 [1835] -13 [1842]

九州大学医学図書館所蔵(県立福岡病院/B 621)【 精細画像 】

ドイツ人毘斯骨夫(Bischoff, Ignaz Rudolph, Edler von Altenstern)の著作をオランダ人漢越而實幾(Eldik, Cornelis van)が訳したものをさらに和訳したもの。医療諸事を論じ、医院の類案を付した。

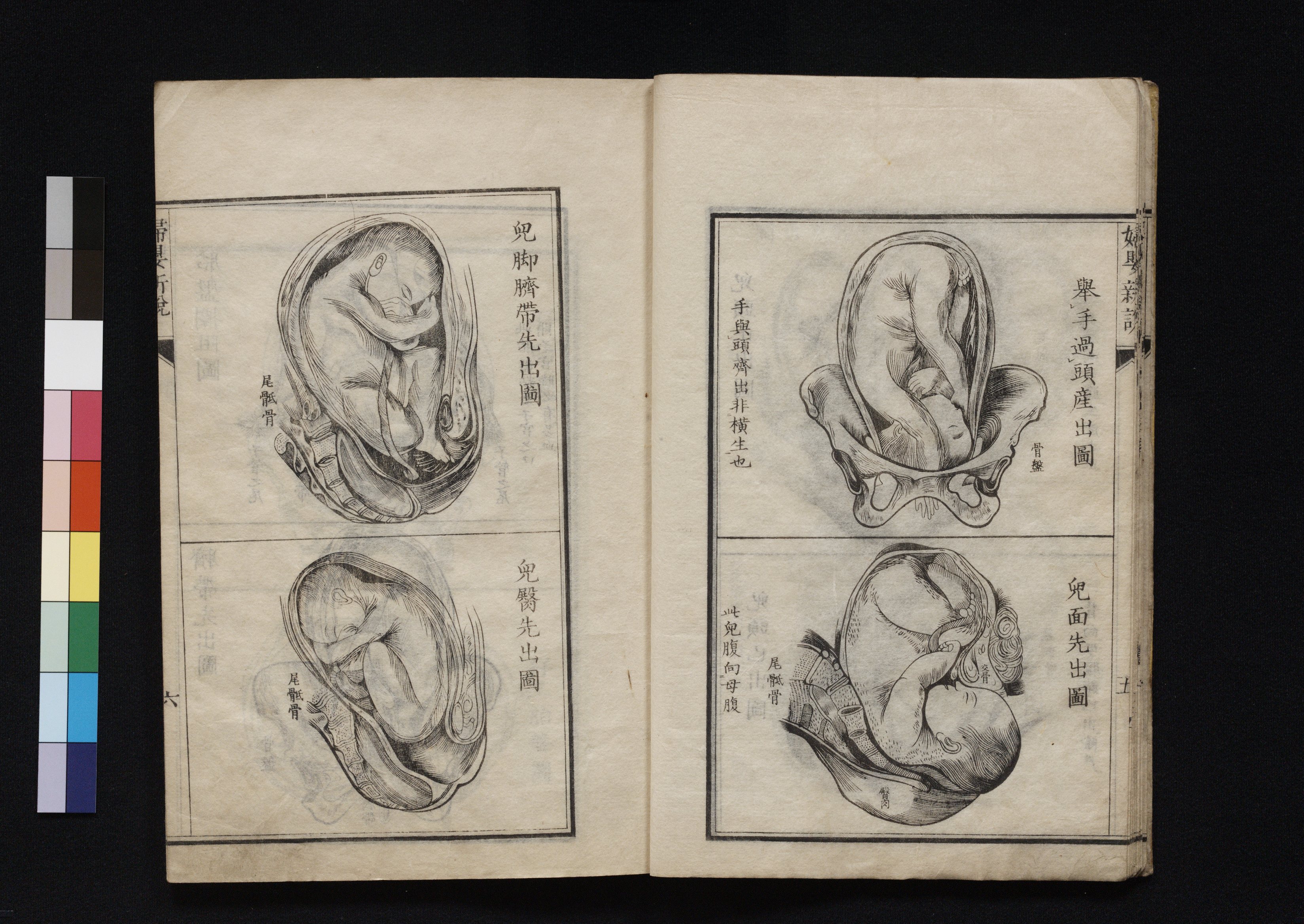

2. 婦嬰新説(ふえいしんせつ)

(英国)合信著 (清)管茂材撰

九州大学医学図書館所蔵(県立福岡病院/H 684)【 精細画像 】

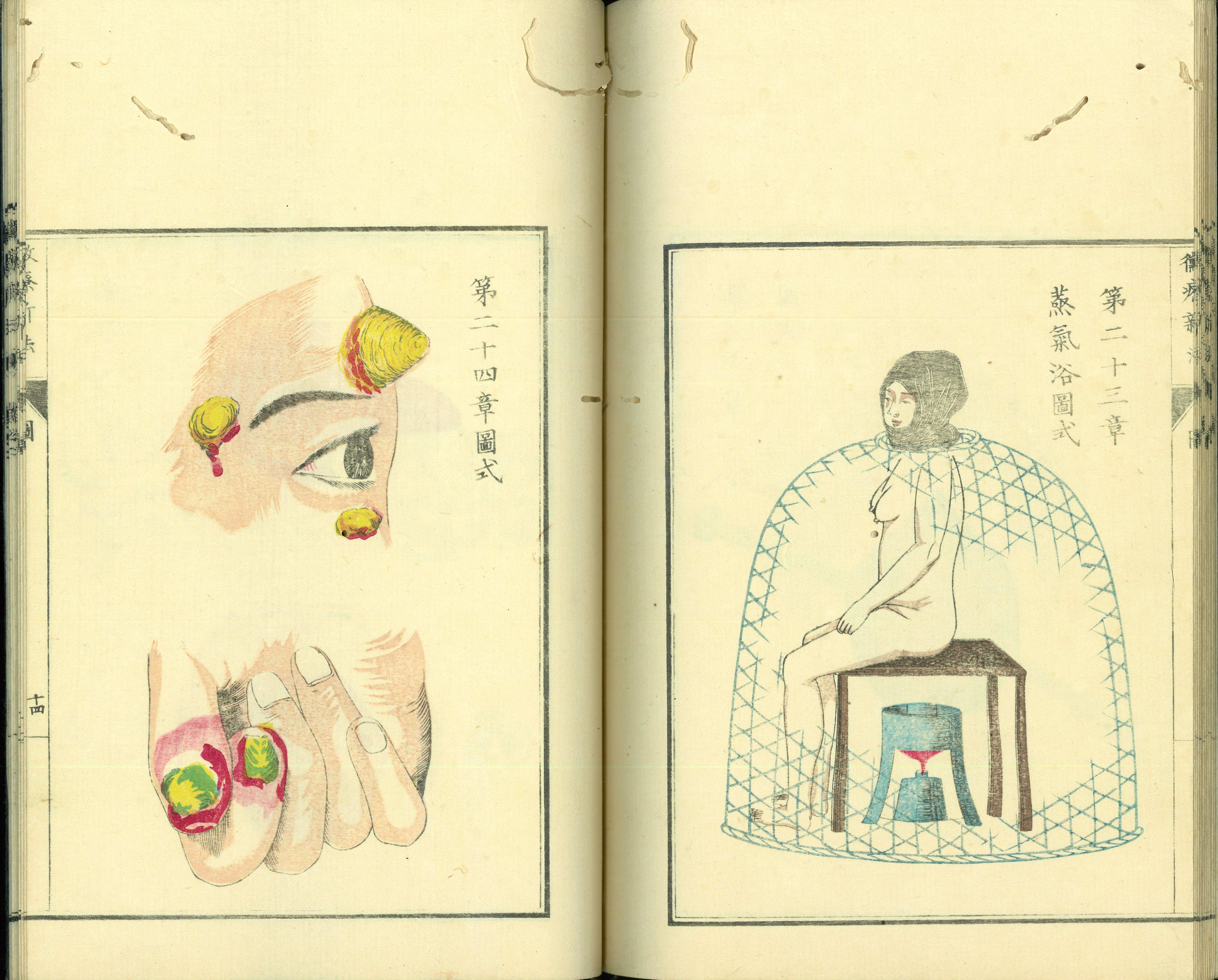

3. 黴療新法(ばいりょうしんぽう)

(英国)沙夕新頓述 荻野大見閲 英蘭堂 明治9[1876]

九州大学医学図書館所蔵(県立福岡病院/N 561)【 書誌情報 】

梅毒は、20世紀にペニシリンが発見され治療法が確立されるまで、欧米を中心として世界中で流行した。著者の沙夕新頓(ジョージ・ニュートン)(George Burce Newton 1830-1871)は、イギリスの軍医。1867年、横浜吉原町に日本で初めて梅毒病院が設置された際にその責任者となった。挿図は水銀を使った蒸気浴の様子である。丸藤を編んだ椅子に患者を座らせ、椅子の下で水と甘汞(塩化第一水銀)を入れた容器を下から熱する。

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 245