- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

内科学第三講座

開設:明治42年(1909)3月30日

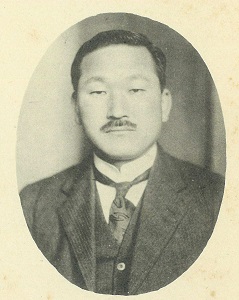

初代教授:小野寺直助(在任期間:1916~1943)

明治36年(1903)4月、開設当初は内科学は1講座であり、明治38年(1905)に2講座へ、明治42年(1909)に3講座へ改められた。

小野寺直助は附属医院長、医学部長を歴任し、九州大学の発展に尽くすとともに幾多の業績を挙げた。温泉治療学研究所の創設や後に台北帝国大学熱帯医学研究所に発展したマラリア治療実験所の創設にも参画尽力した。小野寺は圧診法を体系的にまとめたことでも知られる。臀部などにある圧痛点を指で押すことにより内臓疾患を見つける方法であり、レントゲン検査が未熟であった時代において有効な診断法であった。圧診法の研究に取り組むきっかけとなったのは、教授になりたての頃に医師講習会を行うにあたって稲田龍吉教授に相談したところ、鍼灸やマッサージなど理学的療法を取り入れるよう言われ、当時手に入るだけの鍼灸の資料を集めて多く読み、九大附属病院マッサージ師の小島氏に手技を習ったことであると後に語っている。

医学図書館には洋書を中心とした多くの医学書が移管されている。

-

小野寺直助

(1931年九州帝国大学医学部附属医院要覧より) -

内科

(1931年九州帝国大学医学部附属医院要覧より)

参考文献

- 小野寺直助「圧診点および2,3の応用」『日本鍼灸治療学会誌』14(2)、1965

- 九州帝国大学医学部第三内科学教室編『小野寺教授論文集』日本医書出版、1944

旧蔵コレクション

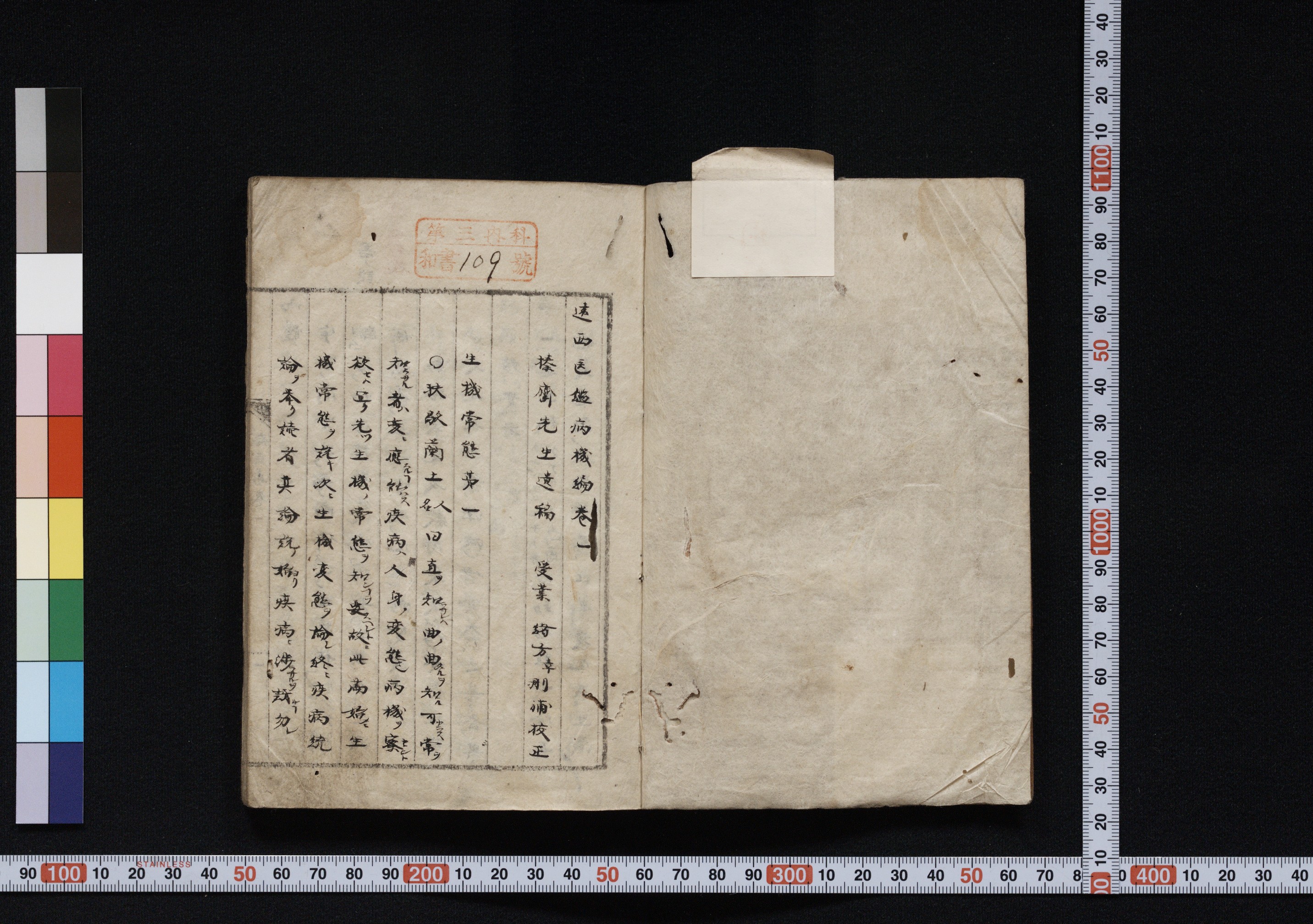

1. 遠西医鑑病機編(えんせいいかんびょうきへん)

宇田川榛齋遺稿 緒方洪庵刪補校正 天保11[1840]写

九州大学医学図書館所蔵(和漢古医書/エ-2)【 精細画像 】

緒方洪庵『病学通論』の草稿とされる。洪庵が師事していた宇田川榛齋は、病学を重んじ、青木周弼と洪庵に蘭書を翻訳させてそれを折衷して一書をなそうとしていたが病のためかなわず、洪庵は榛齋の遺命により、その草稿をもとにして推敲を重ねた。

- 宮本又次『大阪文化史論』 文献出版、 1979

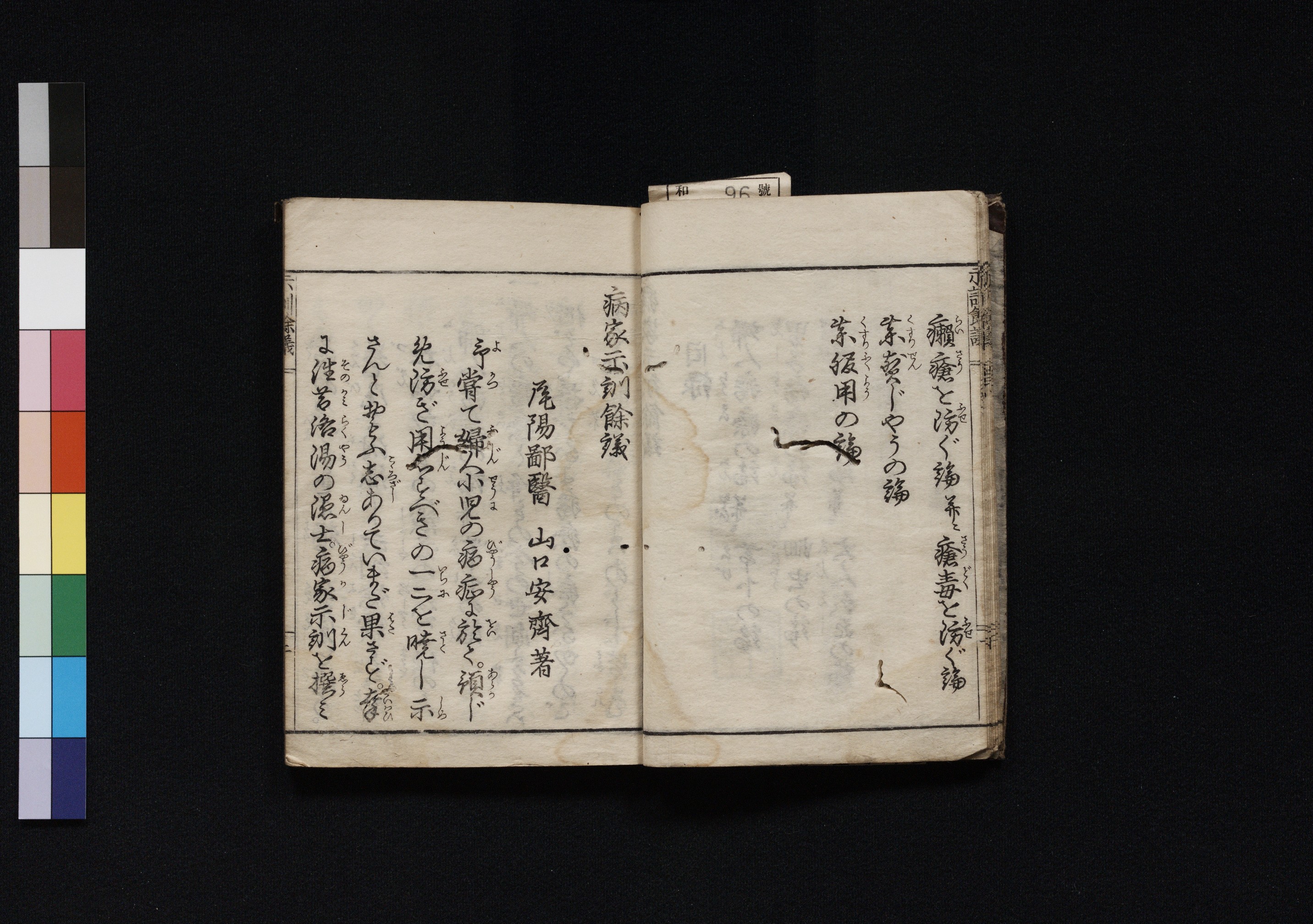

2. 病家示訓余議(びょうかじくんよぎ)

山口安斉著 明和4[1767]後序

九州大学医学図書館所蔵(和漢古医書/ヒ-54)【 精細画像 】

加藤謙斎の『病家示訓』を翻刻し、山口安斉が所感を綴り附したもの。『病家示訓』は、病弱で医者通いが頻繁だった著者が、医者を選ぶときに気を付けるべきことを具体例を挙げて著したものである。

- 三原吉裕「名古屋地方ニ於ケル所謂颶風病ノ硏究」 『好生館醫事研究會雜誌』 30(2)、1923

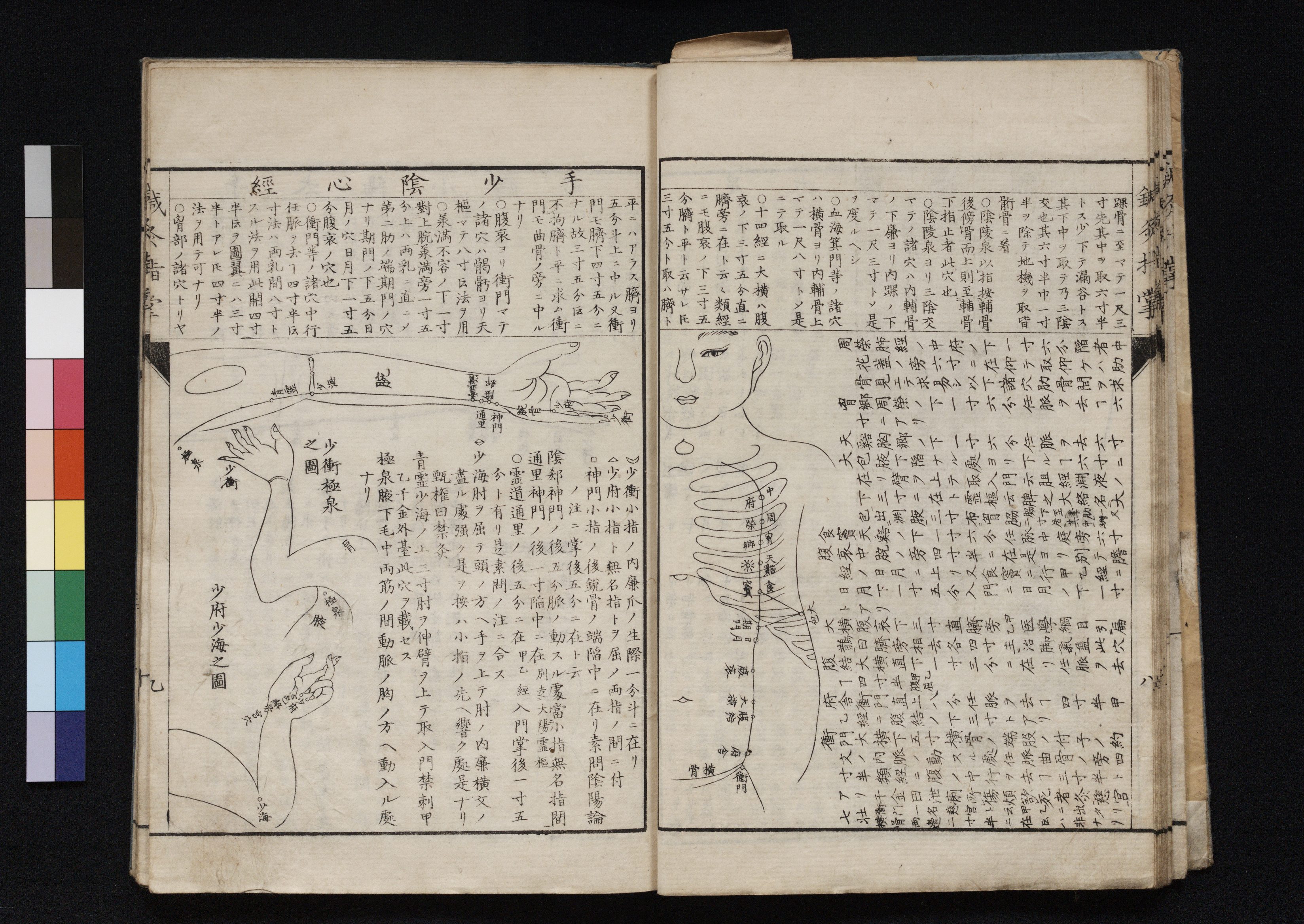

3. 鍼灸指掌(しんきゅうししょう)

今村了庵著 須原屋新兵衛 [幕末明治期]

九州大学医学図書館所蔵(和漢古医書/シ-5)【 精細画像 】

今村了庵(1814-1890)は、多紀元堅に漢方医学を学び、大阪で外科医術を収めた。上野伊勢崎藩侍医となり、のち幕府医学館講師となった。明治以後は皇太子(大正天皇)拝診医となり、東京大学などで教鞭をとった。

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 407