- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

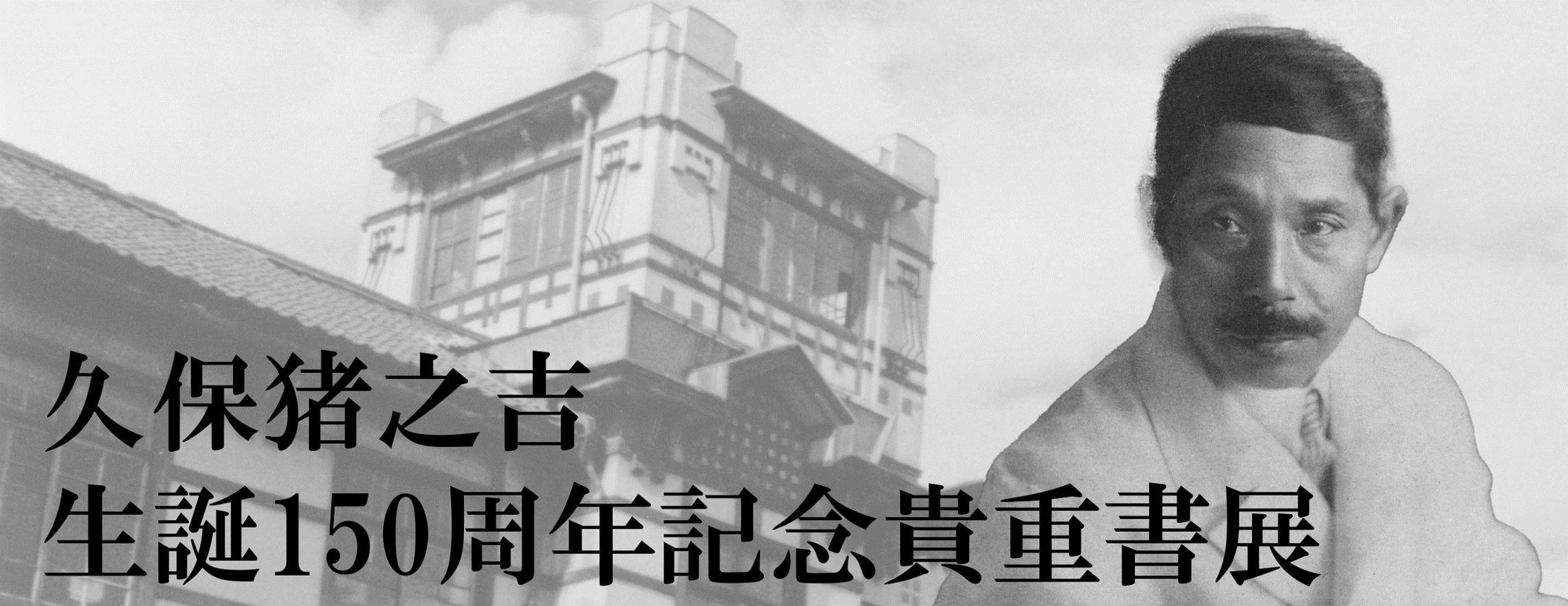

久保猪之吉 生誕150周年記念貴重書展

このページは医学図書館にて開催の「久保猪之吉 生誕150周年記念貴重書展」(令和6年11月6日(水)~12月27日(金))を電子展示として再構成したものです。

はじめに

令和6年(2024)は久保猪之吉(1874-1939)先生の生誕150年にあたる年です。

九州大学耳鼻咽喉科の初代教授をつとめた久保猪之吉先生は、「世界のイノ・クボ」と称され、日本国内のみならずドイツ、オーストリア、フランス、フィリピンなど世界各国で人々の尊敬を集めた人物です。

日本で初めて気管支異物の直達鏡下摘出に成功したことで知られていますが、医学者としてだけではなく、歌人・俳人・文化人・医史学者など多彩な分野でも活躍しています。

蔵書家としても高名だった久保先生の蔵書は、残念ながら大半が散逸してしまいましたが、久保先生を慕う人々に一部が購入され医学図書館にも保管されていることが近年の整理や調査で分かってきました。本展示会では、本学耳鼻咽喉科学教室の協力を得て久保記念館の貴重な資料とあわせて公開いたします。

また、久保猪之吉先生の生い立ちからその業績、文学活動などをパネル紹介いたしますので耳鼻咽喉科学の黎明期を切り開いた「イノ・クボ」世界の魅力と活力に触れていただければ幸いです。

九州大学医学図書館長 加藤 聖子

- 第1章 生い立ち

- 第2章 帝国大学時代 -耳鼻咽喉科学の黎明-

- 第3章 雑誌編集と文学活動

- 第4章 蒐集資料

- 第5章 耳鼻咽喉科教室旧蔵(医学図書館所蔵)

- 第6章 耳鼻咽喉科教室旧蔵(久保記念館所蔵)

- 第7章 泌尿器科教室旧蔵

- 第8章 岩熊哲旧蔵(杏仁医館文庫)

略歴

| 明治7(1874)年12月26日 | 福島県安達郡荒井村に生まれる |

| 明治33(1900)年 | 東京帝国大学医科大学を卒業する |

| 明治34(1901)年 | 東京帝国大学医科大学助手に任じられる |

| 明治36(1903)年 | ドイツ留学を命じられる |

| 明治36(1903)年 | 京都帝国大学福岡医科大学助教授に任じられる |

| 明治40(1907)年 | 京都帝国大学福岡医科大学教授に任じられる |

| 明治44(1911)年 | 九州帝国大学医科大学教授に任じられる |

| 大正2(1913)年 | 英国へ出張 |

| 大正8(1919)年 | 九州帝国大学教授に任じられる |

| 大正10(1921)年 | 九州帝国大学医学部付属医院長に補せられる |

| 大正13(1924)年 | 欧米各国へ出張を命じられる |

| 昭和2(1927)年 | 勲二等に叙せられ瑞宝章を授けられる |

| 昭和3(1928)年 | 欧米各国へ出張を命じられる |

| 昭和10(1935)年 | 退官 |

| 昭和14(1939)年11月12日 | 薨去 |

第1章 生い立ち

久保猪之吉(1874-1939)は、福島県安達郡荒井村(現:本宮市)に生まれた。少年時代の生活は困窮しており、筆や墨を買うにも不自由するほどであった。福島県須賀川町立尋常高等小学校を卒業後、佐倉村に転居し福島尋常中学へ往復約20kmの悪路を徒歩通学した。日が暮れてから家に帰り着き、休む間もなく水汲みや夕食の支度や片付けをし、勉強をして10時頃に就寝する。午前3時半頃には起床し、朝食と弁当を作り5時には出発するという毎日であった。しかし不満を漏らしたことはなく、その忍耐強さに村人たちはことごとく感歎して「猪之さんは偉い」「猪之さんは別だ」と称賛してやまなかったという。

尋常中学を卒業後、第一高等中学校へ進学し、明治29年(1896)には東京帝国大学医学部へ進学した。久保の実母の実家である小此木家は、代々二本松藩医であり多数の医者や学者が出ている。叔父の小此木信六郎は日本医科大学の耳鼻咽喉科初代教授、学長となった人物である。久保の進路にはこの叔父の存在も大きな影響を与えている。

展示会 参考資料

大野喜伊次.思出の人々.大野のおじさんをかこむ会出版後援会,1959【 所蔵情報 】

柴田浩一.評伝耳鼻咽喉科のパイオニア久保猪之吉 : 医学と文学の狭間で.福岡,梓書院,2018【 所蔵情報 】

大藤敏三.久保猪之吉先生のこと.耳鼻咽喉科.1974,46(1),p.66-67【 所蔵情報 】

追悼久保猪之吉先生を偲びて--13回忌法要と思い出の会.耳鼻咽喉科.1952,24(2),p.35-43【 所蔵情報 】

故久保名誉教授追悼.九大医報.1940,14(2),p.70-119【 所蔵情報 】

田村隆.久保猪之吉の旧蔵書.九州大学附属図書館研究開発室年報.2011/2012 【本文 】

赤司友徳.箱崎松原と近代文学 : 久保猪之吉と文学サロン、その広がり (アジアのなかの博多湾と箱崎) -- (近現代 近代都市福岡の形成と帝国大学).アジア遊学.2018,224

ミヒェル, ヴォルフガング.器物と文物の宝庫 : 世界の誇る久保記念館.四三会誌.2006,84 【本文】

梶原瑠衣.九州大学附属図書館の「エニグマ」について.九州大学附属図書館研究開発室年報.2014/2015【本文 】

田中助一.雑誌編集者としての久保猪之吉先生.耳鼻咽喉科.1978,50(1),p.65【 所蔵情報 】

岩熊哲.医史家としての久保先生.耳鼻咽喉科.1940,p.807-808【 所蔵情報 】

富士川游.日本ニ於ケル耳鼻咽喉科学史(前期).日本耳鼻咽喉科學全書1-1.克誠堂,1933,p.33-63【 所蔵情報 】

岡田和一郎.日本ニ於ケル耳鼻咽喉科学史(後期).日本耳鼻咽喉科學全書1-1.克誠堂,1933,p.64-98【 所蔵情報 】

樋口秀雄.絵入本の研究文献十一--稀書複製会の複製(上).日本古書通信.1988,709,p.16-17【 所蔵情報 】

相部久美子.医史学研究者岩熊哲の旧蔵本 : 「日本医学史覚書」.九州大学附属図書館研究開発室年報.2018/2019【 本文 】

“『医史学論考』の著者岩熊哲”.直方市医師会の歩み.直方市医師会.1982,p.97-100【 所蔵情報 】

佐藤裕.独学独行の在野医史学家岩熊哲.福岡県医報.1998,1262,p.16-17【 所蔵情報 】

吉益東洞原著 ; 粟島行春訳注.建殊録 : 東洞医学の成果.東洋医学薬学古典研究会, 1993【 所蔵情報 】

森紀久男.備前洋学の始祖兒玉順蔵先生.大阪杏林温故會,1941

徳川氏中世時代.漢方と漢薬.1940,7(5),p.504

海老澤有道.「蘭学ことはじめ」.近代日本文化の誕生.日本YMCA同盟,1956,p.88-100

富士川游.南蛮流外科-萬外集要.中外医事新報.1917,902,p.1278【 所蔵情報 】

福岡県立図書館主催第一回展覧会出品参考品目録.福岡県立図書館報.5付録.1918

福岡医学史話会創立.九大医報.14(5),p.50【 所蔵情報 】

久保猪之吉.力士耳.文藝春秋.1933,11(3),p.11-13

The Valsalva manoeuvre and Antonio Valsalva (1666–1723). E H Jellinek. J R Soc Med 2006, 99,p.448–451 Valsalva : « De aure humanatractatus », Utrecht, Water, 1707. Patrice Le Floch-Prigent. Congrès de l’association des morphologistes 14-16 mars 2019【 所蔵情報 】

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 869