- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

九州大学附属図書館百周年記念(2022年作成)

附属図書館百周年のごあいさつ

九州大学附属図書館の歴史は、1922年の九州帝国大学附属図書館設置に始まり、おかげさまで2022年で百周年を迎えました。

これまで沢山の方々にご利用いただき、心より感謝を申し上げます。

今後とも皆様の学習・研究活動を支える組織として、努力を重ねてまいります。

本ページでは、附属図書館の百年の歴史を、創設当初から残る記録写真で振り返ります。

この機会にご笑覧いただけますと幸いです。

また、2022年度には附属図書館百周年を記念した各種イベントを開催予定です。

ぜひ多くの方々のご参加をお待ち申し上げます。

九州大学附属図書館百周年記念ロゴ

百周年関連イベント

各種イベント情報はこちらのページと各イベントページにて随時お知らせいたします(予定は変更になる可能性があります)。

医学図書館リニューアル記念・第59回 附属図書館貴重文物展示「17世紀の日欧交流における医学と医療」

期間:2022年10月6日(木)~3月31日(金)平日9:00-17:00

会場:九州大学医学図書館(病院キャンパス)1F展示室

関連講演会・第46回貴重文物講習会「17世紀の日欧交流における医学と医療」

日時:2022年10月27日(木)15:00-16:30

会場:九州大学医学図書館1Fアクティブラーニングルーム

講演者:ヴォルフガング・ミヒェル名誉教授(附属図書館研究開発室 特別研究員)

図書館360° VR ツアー

中央図書館の360°VR(ヴァーチャル・リアリティ)画像(動画版)を制作しました。

現在公開している動画版では、視点や再生速度を変えながら、ご自身のペースで館内を散歩している雰囲気を味わっていただけます。

館内のさまざまな場所へ移動できる静止画版も後日公開予定です。

360°VR画像は中央図書館360° VR ツアーのサイト(https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/libraries/central/VR )からご覧ください。

本画像は、九州大学111周年VISION EXPO プロジェクト(https://expo.kyushu-u.ac.jp/ )の一環として制作しました。

撮影・動画作成:附属図書館付設教材開発センター(https://www.icer.kyushu-u.ac.jp/ )

ご寄附のお願い

九州大学附属図書館は、これからの百年に向けて、皆様のご支援をお願いしております。詳しくは「九州大学デジタル資料整備事業」をご覧ください。

写真で振り返る附属図書館の百年

1. 中央図書館の歴史

1-1. 創設前史(~1922年)

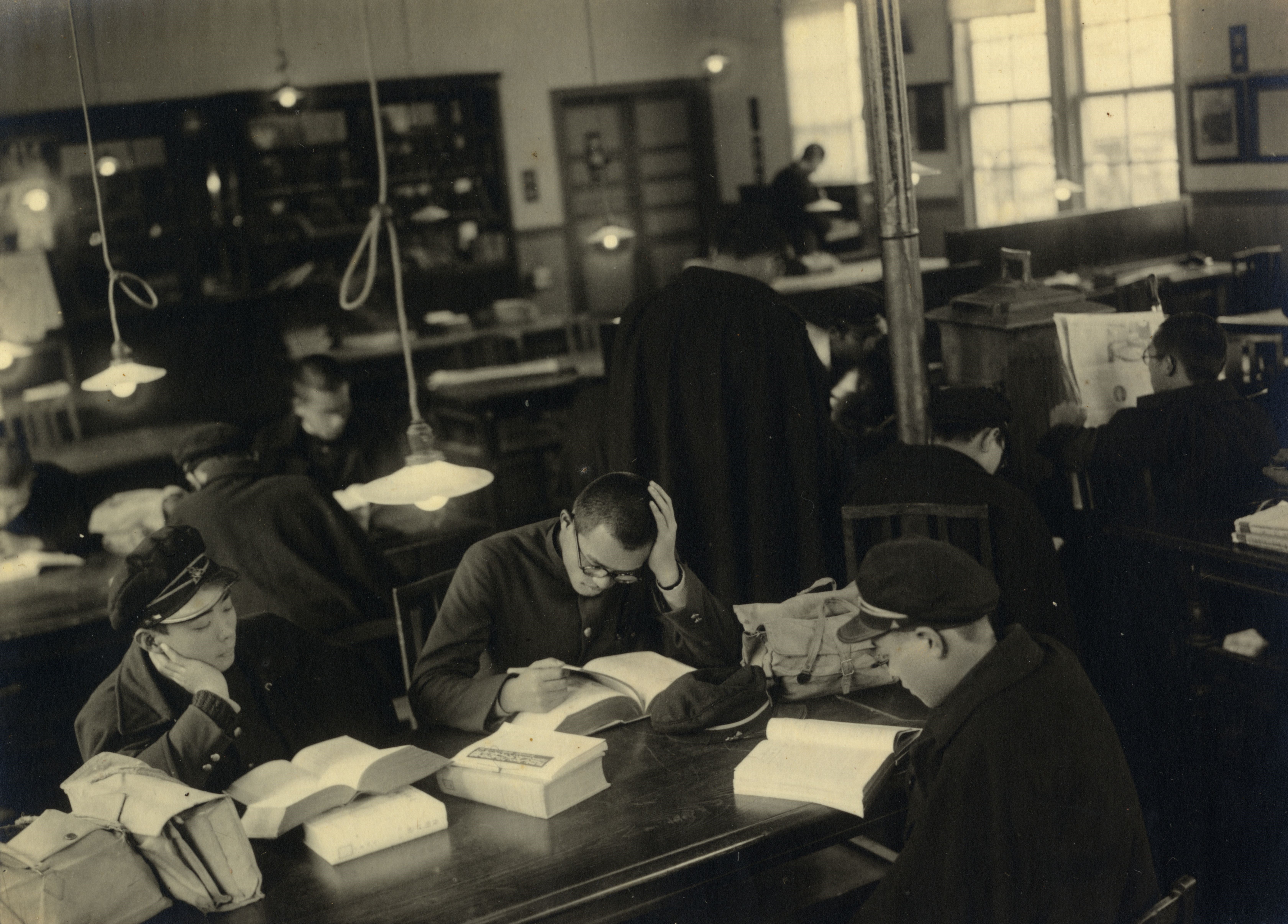

1911年開学の九州帝国大学は、前身の京都帝国大学福岡医科大学時代よりしばらく附属図書館が設置されておらず、僅かな雑書・雑誌・新聞等が備えつけられていた図書閲覧室(1908年竣工)しかありませんでした。当時の図書蒐集・管理の中心は各教室であり、眼科教室では蔵書家・狩野亨吉より大量の図書を購入しています(電子展示「狩野亨吉と九州大学」参照)。

-

福岡医科大学図書閲覧室外観(明治期)

-

孫文歓迎会(1914年)

『九州帝国大学医科大学第三回卒業』アルバムより

図書閲覧室は、入学式・卒業式等のイベント会場で使用され、孫文やアインシュタインが来学した際も歓迎会場として使用されています。

1-2. 創設から東遷まで(1922~1925年)

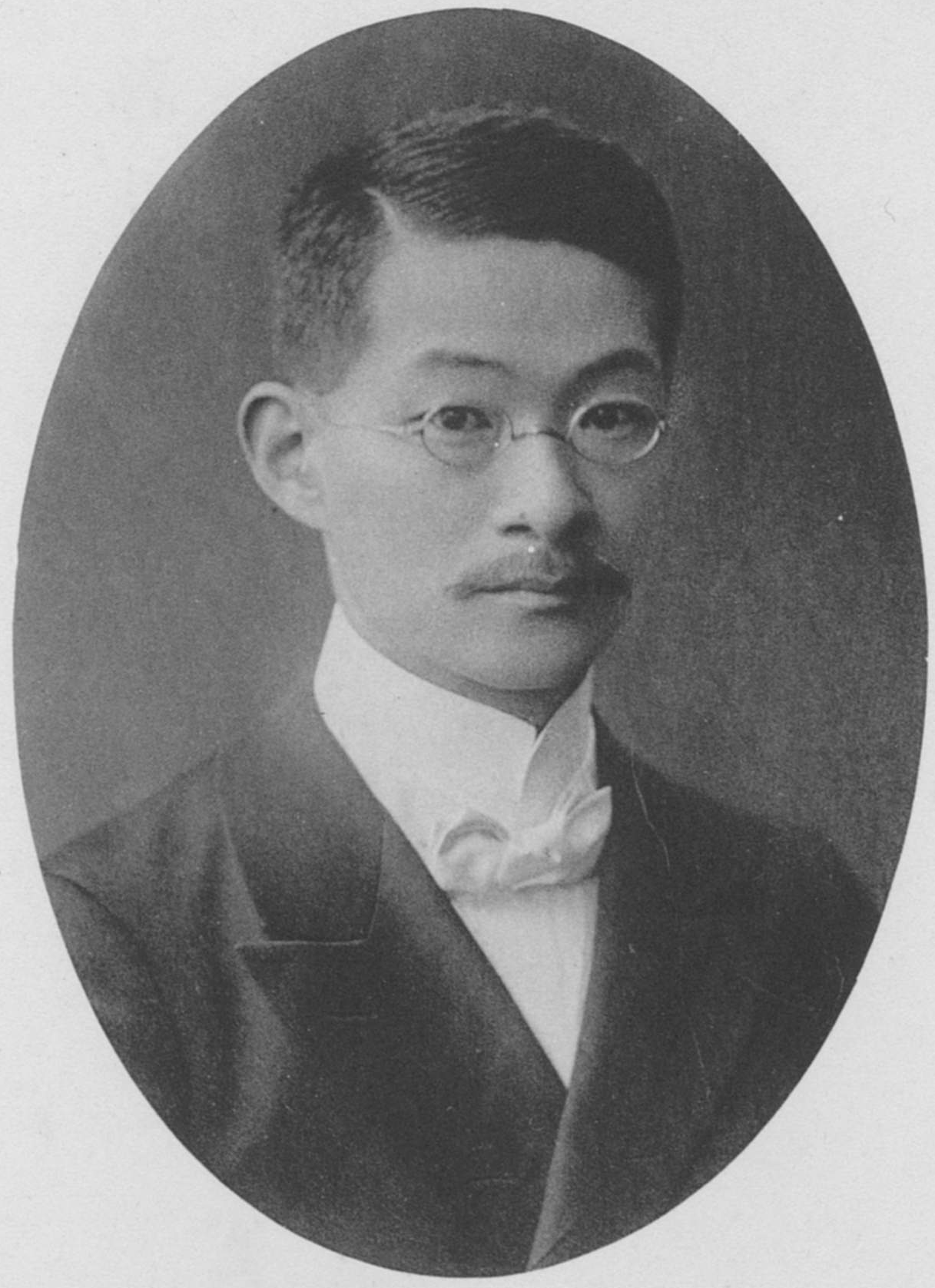

附属図書館は、1922年5月29日の九州帝国大学官制の改正により官制上位置づけられたことに始まりますが(勅令第二百九十号・理由書等)、建物は従来の図書閲覧室しかありませんでした。初代館長には細菌学・西洋医学史の権威として知られ、書物と文学への造詣が深い小川政修(おがわ・まさなが、医学部教授)が任じられました。

小川政修(1875~1952)

初代教授を務めた細菌学教室には、ヴェザリウス『人間の身体の構造』をはじめとした稀覯書が蒐集されました。

益軒書翰(中央図書館所蔵)

1924年、東京の古書店に買い取られそうになった貝原益軒の書翰を含む福岡藩儒竹田家歴代の書翰を、福岡県立図書館と折半して購入し、福岡からの流出を防ぎました。

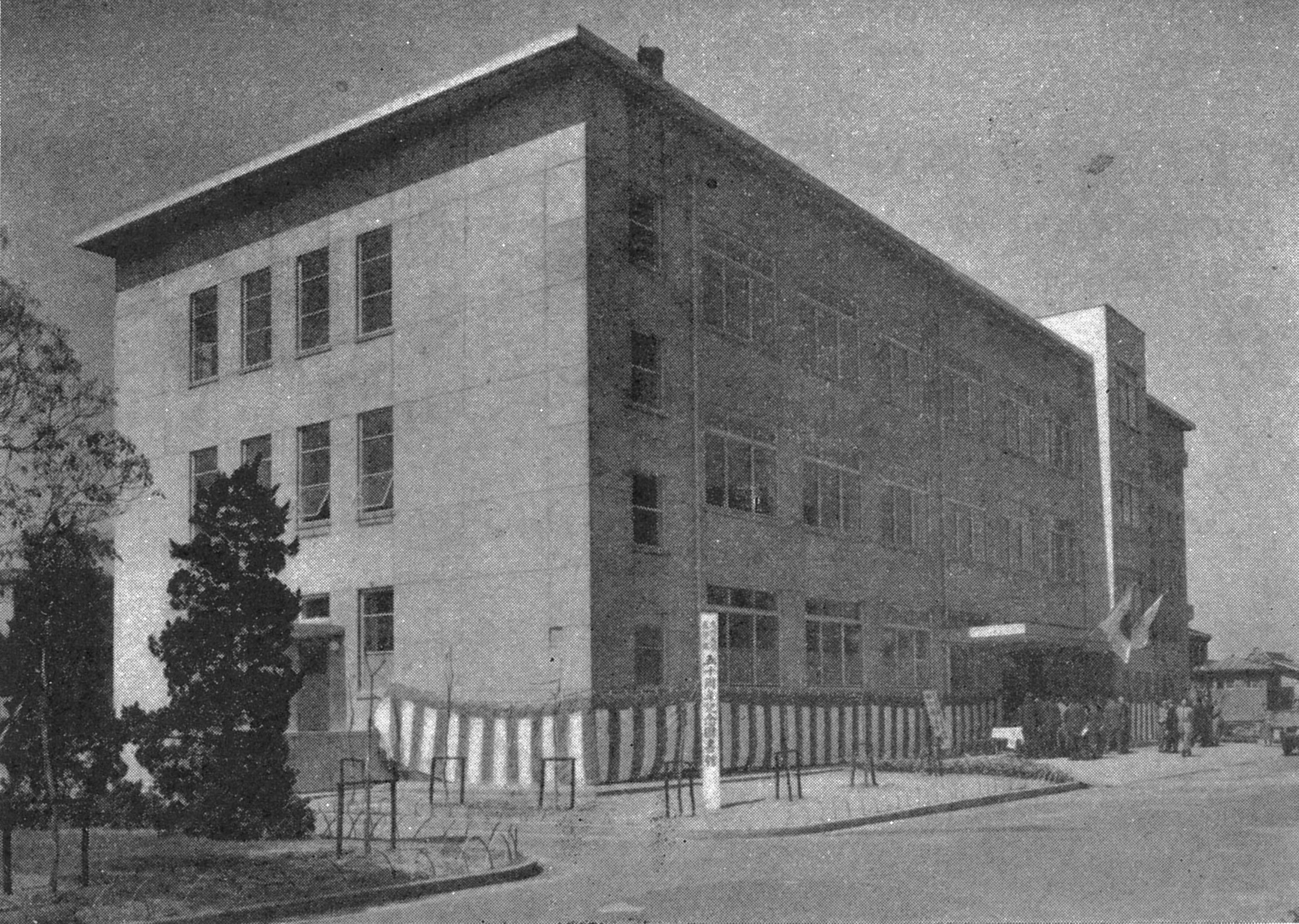

1-3. 本館開館(1925~1939年)

附属図書館本館が箱崎地区に竣工し、1925年7月1日に開館し、図書館事務も病院地区の図書閲覧室より移転しました。様々な課題を抱えてのスタートでしたが、図書館や書物への造詣が深い第2代附属図書館長の長壽吉(ちょう・じゅきち、法文学部教授)、司書官竹林熊彦、司書田中鉄三を中心として、蔵書の充実と総合目録の編纂等が進められ、附属図書館の基礎が築かれました。

かまぼこドーム等曲線を多用したアール・デコ調のデザイン等、箱崎の歴史的建築群の中でも特に評価が高かったのですが(箱崎の近代建築物について)、2018年に解体されました。

長壽吉(1880~1971)

西洋史学研究室初代教授。日田出身の漢学者・書家長三洲の長男で、和漢書にも造詣が深く、奈良女子高等師範学校初代図書館主幹、ドイツバイエルン王立図書館事務嘱託、京都帝国大学司書官を勤めた経験もありました。

私立福岡図書館(明治末)

1925年、明治から大正期に出雲大社教福岡分院(福岡市荒戸町71番地)の境内に設置されていた私立福岡図書館(1902~1917、館主廣瀬玄鋹)の旧蔵書を中心とする廣瀬文庫約1万冊が寄託され(戦後購入)、福岡の近代図書館の原点というべきコレクションが、書庫もがら空きだった附属図書館の基盤となりました。

1-4. 戦時下と戦後(1939~1961年)

1945年6月19日の福岡大空襲により福岡にあった多くの図書・文化財は壊滅的被害を受けますが、附属図書館は建物も疎開先の蔵書も戦災を免れました。しかし、職員の応召等による人手不足に加え、諸課題の解決に奔走していた第13代附属図書館長の金田平一郎(法文学部教授)が急逝するなど、附属図書館は苦難に満ちた戦後を迎えました(展示「金田平一郎と九州大学附属図書館」参照)。

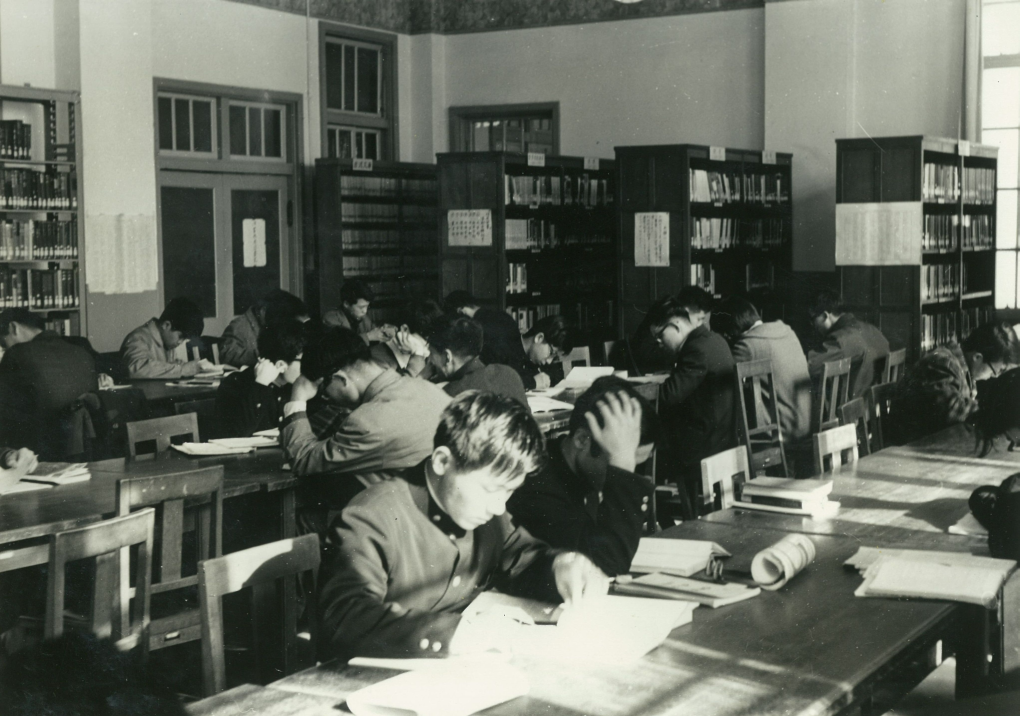

1-5. 図書館の新築まで(1961~1970年)

1960年代の附属図書館は、50年代からの懸案であった図書館の新築・移転が敷地問題や大学紛争等により行き詰っていましたが(長尾公司「九州大学新中央図書館建設の経緯」参照)、第18代附属図書館長の北川敏男(理学部教授)主導の下、限られた施設の中での様々なサービスが試みられました。

-

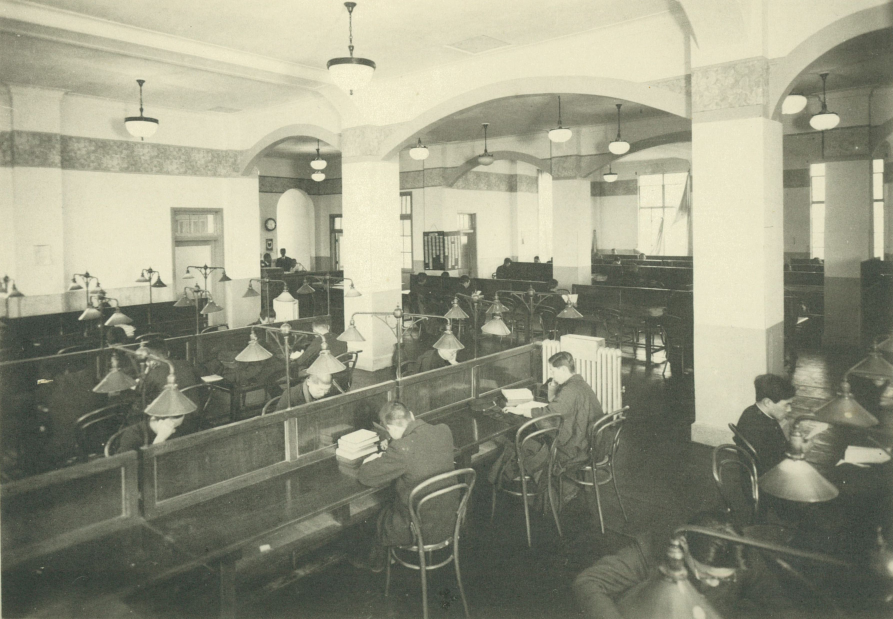

附属図書館指定図書室(1965年)

「図書館利用案内」より

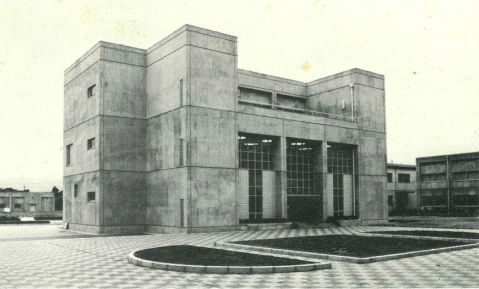

1-6. 中央図書館の新築・開館(1970~1981年)

様々な紆余曲折を経て、農学部旧本館跡地に、1972年11月に新しく中央図書館が竣工、翌3月6日開館し、図書館事務も附属図書館旧本館より移転しました。

1-7. 図書館の高度化(1981~2004年)

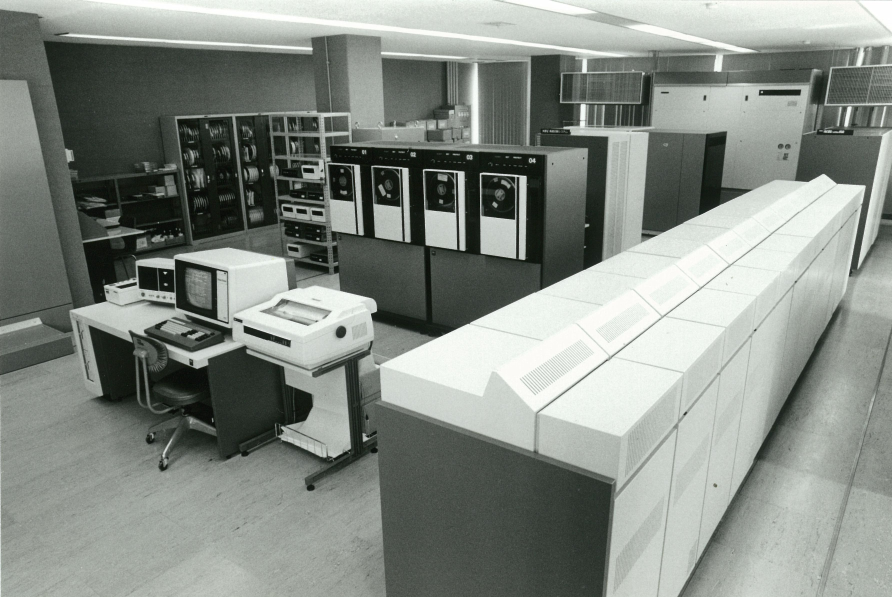

1980年代より電算化・情報化が進み、1990年代にはインターネット上でのサービス提供が開始されました。それら図書館機能の高度化は、研究開発室(1996年設置)の研究開発機能が支えました。

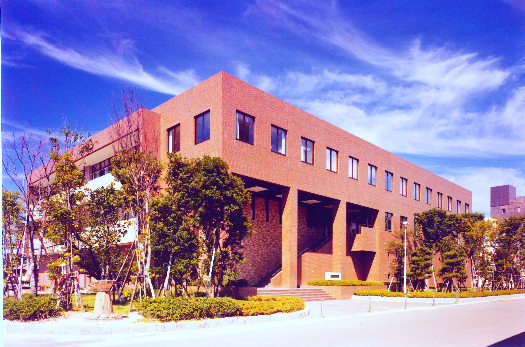

1-8. 法人化とキャンパス移転(2004年~)

キャンパス移転により、箱崎地区の中央図書館、文系合同図書室(2005年発足)、付設記録資料館(2005年設置)、付設教材開発センター(2011年設置)が、伊都地区に新しく完成した中央図書館に統合され、2018年10月開館しました。

2. 分館・付設機関の歴史

2-1. 理系図書館

理系図書館は、工学部図書室(1973年旧附属図書館本館に図書掛設置)、農学部図書室(1936年書庫及び標本庫竣工)、理学部図書室(1960年設置)等を前身とし、各学部で蒐集されてきた蔵書を継承しています。2005年10月に伊都地区に開館し(昌子喜信「九州大学理系図書館」参照)、一時的に伊都図書館に改称した後、移転完了に伴い、2018年10月に理系図書館に戻りました。

2-2. 六本松図書館

六本松図書館は、旧制福岡高等学校図書室(1923年開設)・教養部分館(1980年新館開館)を前身とし、2009年2月18日に閉館しました(記念誌『ありがとう六本松図書館』参照)。蔵書は主に中央図書館・理系図書館に移転しています。

2-3. 医学図書館

医学図書館は、医学部中央図書室(1947年設置)、医学部図書館(1956年開館)等を前身とし、福岡藩校賛生館(1867年設置)にまで遡る医学部前身機関や病院地区各教室で蒐集されてきた蔵書を継承しています。現在の建物は1981年竣工(翌2月4日開館)で(西嶋武「九州大学附属図書館医学分館の新築計画について」参照)、改修工事を経て2022年10月、リニューアルオープンしました。

2-4. 芸術工学図書館

芸術工学図書館は、九州芸術工科大学附属図書館(1968年設置)を前身とし、国立大学で唯一の芸術工学分野の教育研究を行う大学にふさわしく、ロイド・モーガン建築コレクション等ユニークなコレクションを蒐集しています。2003年10月に九州大学と九州芸術工科大学が統合したことにより、九州大学附属図書館芸術工学分館として再出発しました。現在の建物は1972年竣工で、改修工事を経て2023年6月、リニューアルオープンの予定です。

2-5. 筑紫図書館

筑紫図書館は、筑紫中央図書室(2000年設置)を前身とし、戦中箱崎に設置された木材研究所・弾性工学研究所等の筑紫地区各研究所前身機関の蔵書も継承しています。現在の図書館は、2004年新築された総合研究棟内に開館したものです。

2-6. 付設記録資料館

記録資料館は、2005年4月に附属図書館の付設機関として設置され、産業労働研究所(1949年設置)、石炭研究資料センター(1979年設置)を前身とする「産業経済資料部門」、九州文化史研究所(1934年設置)等を前身とする「九州文化史資料部門」、法学部旧蔵の法制史資料を母体とする「法制資料部門」、檜垣文庫・玉泉館(旧制福岡高等学校の歴史博物館)旧蔵古文書を所掌する「古文書・古記録部門」、2020年に新設された「麻生家文書研究部門」の5部門で構成されています。

2-7. 付設教材開発センター

教材開発センターは、2011年4月に設置されました。キャンパス移転前は、各地区に分室や撮影スタジオが分散していましたが、現在は伊都地区の中央図書館(センター長室・事務室等)・理系図書館(撮影スタジオ)に集約されています。

主要参考文献

- 『九州大学五十年史』九州大学創立五十周年記念会、1967

- 『九州大学七十五年史』九州大学出版会、1989-1992

- 『九州大学百年の宝物』丸善プラネット、2011

- 『九州大学百年史』第6巻部局史編Ⅲ第28編附属図書館、九州大学、2017

- 『ありがとう箱崎の図書館たち』九州大学附属図書館、2018

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 4,879