- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

第五部 写本随筆の愉しみ

「随筆」といえば、現代でいうエッセイが思い浮かぶだろう。古典でいえば、『枕草子』『徒然草』といった名前が挙がるに違いない。それらは文芸的な随筆と言えるだろうが、江戸時代に随筆と呼ばれたものの大半は、古今の文献から文章や絵を引用して事物の由来を考証したり、さまざまな人物の評判を書き留めたりといった、学術性・記録性の高いものである。いわば江戸時代の雑知の集積といってよい。印刷されずに残された写本随筆には、とりわけ私的なものが多く、著者の嗜好・性癖をのぞき見るような愉しみがある。

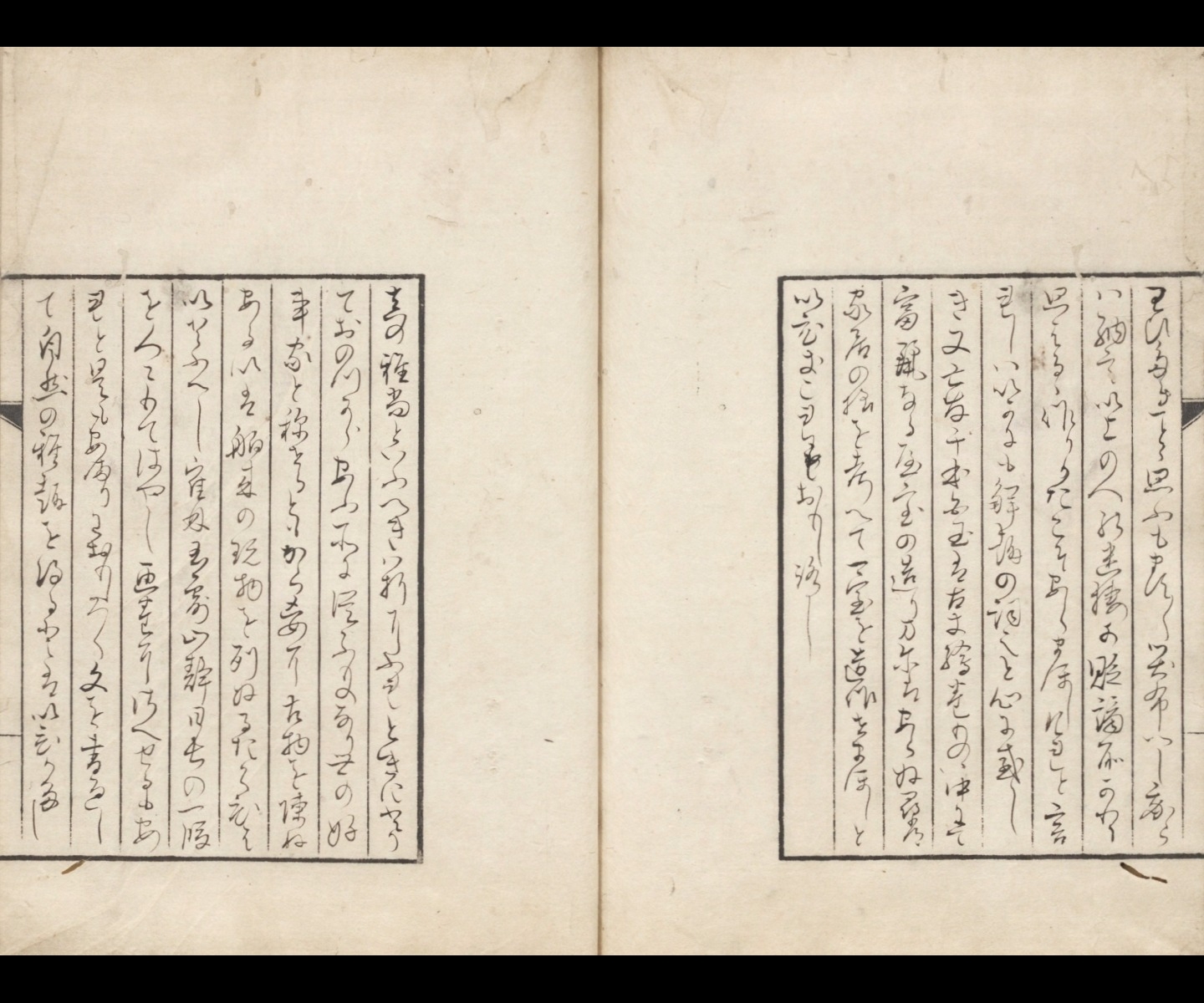

5-1. 述斎偶筆(じゅっさいぐうひつ)

林述斎著(自筆)

縦 22.3 × 横 15.4cm 1巻1冊 近世後期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/随筆d/ジュ)

幕府大学頭・林述斎の和文随筆。動植物・庭園・気象等についての感慨を枕草子風に綴り、中に知友の言行、和歌・漢詩に関する知見も交えるもの。いわゆる「述斎偶筆」は、雑誌『花月新誌』(成島柳北編集)に初めて紹介された。それと系統を異にする写本として、静嘉堂文庫蔵『了語』、九州大学附属図書館萩野文庫蔵『林氏遺草』などがある。本書は述斎の自筆稿で、以上の諸本の原典とも言うべきもの。展示箇所は随筆末尾に置かれた述斎の風雅に関する総論。(賈)

《参考文献》森銑三「江戸時代の随筆」(『江戸随想集』、筑摩書房、1961年)、宮崎修多「いわゆる述斎偶筆とその展開」(『成城国文学論集』第44号、成城大学大院文学研究科、2023年)

5-2. 萩原随筆(はぎわらずいひつ)

萩原宗固著

縦 27.2 × 横 19.0cm 6巻3冊 近世後期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/随筆d/ハギ)

和歌・歌論・和文・見聞・所感などの雑記を筆録したもの。著者萩原宗固は近世中期の歌人で、冷泉為村の門人。塙保己一の師。展示品は山崎美成旧蔵本で、石井国之・滝川君山・福田敬園などの蔵書家を経て中野氏の手に入ったもの。国書データベースには登録がなく、雅俗文庫にしか所蔵が確認されない。展示箇所は『源氏物語』について論じたくだり。(賈)

《参考文献》大取一馬「萩原宗固の勅撰集注釈―『新勅撰集秋風抄』と新出書簡等をめぐって」(『国文学論叢』第22号、龍谷大学国文学会、1977年)

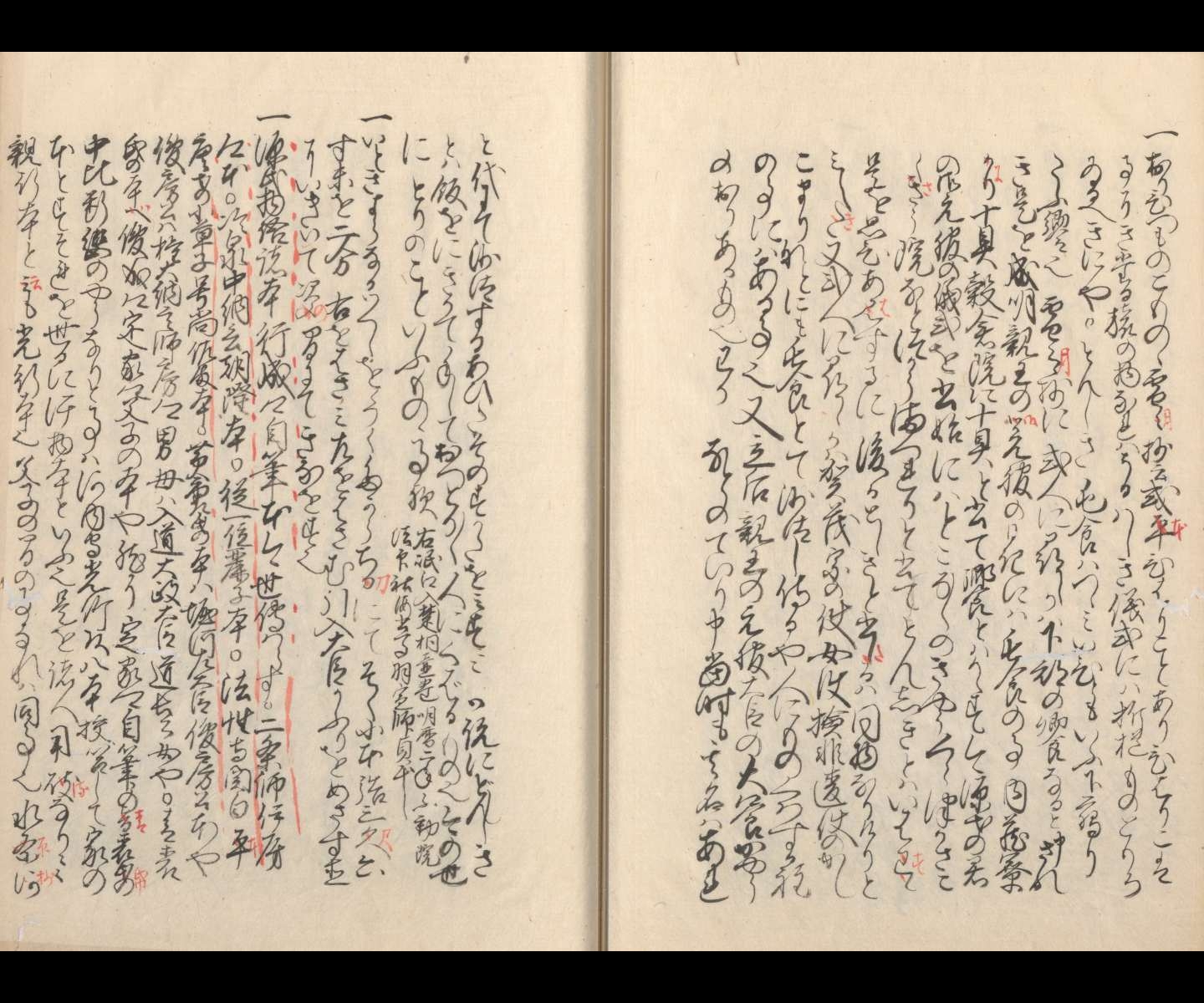

5-3. 愚園藂筆(ぐえんそうひつ)

服部宜(大方)著(自筆)

縦 22.9 × 横 16.2cm 4巻4冊存 近世後期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/随筆d/グエ)

「怪異」「文字」など項目をたてて様々な故事や逸話を記するもの。全5巻のうち4巻が現存。著者服部大方は近世後期の儒学者。明治時代の文学者・ジャーナリストの服部撫松はこの人の孫。本書は大方の自筆稿本で、貼り込み・修正・加筆など推敲の跡が夥しい。なお、国書データベースでは、雅俗文庫にしか所蔵が確認されない。展示箇所は「再生」というくだりで、再びこの世に生まれてくる人々の故事について述べた部分。(賈)

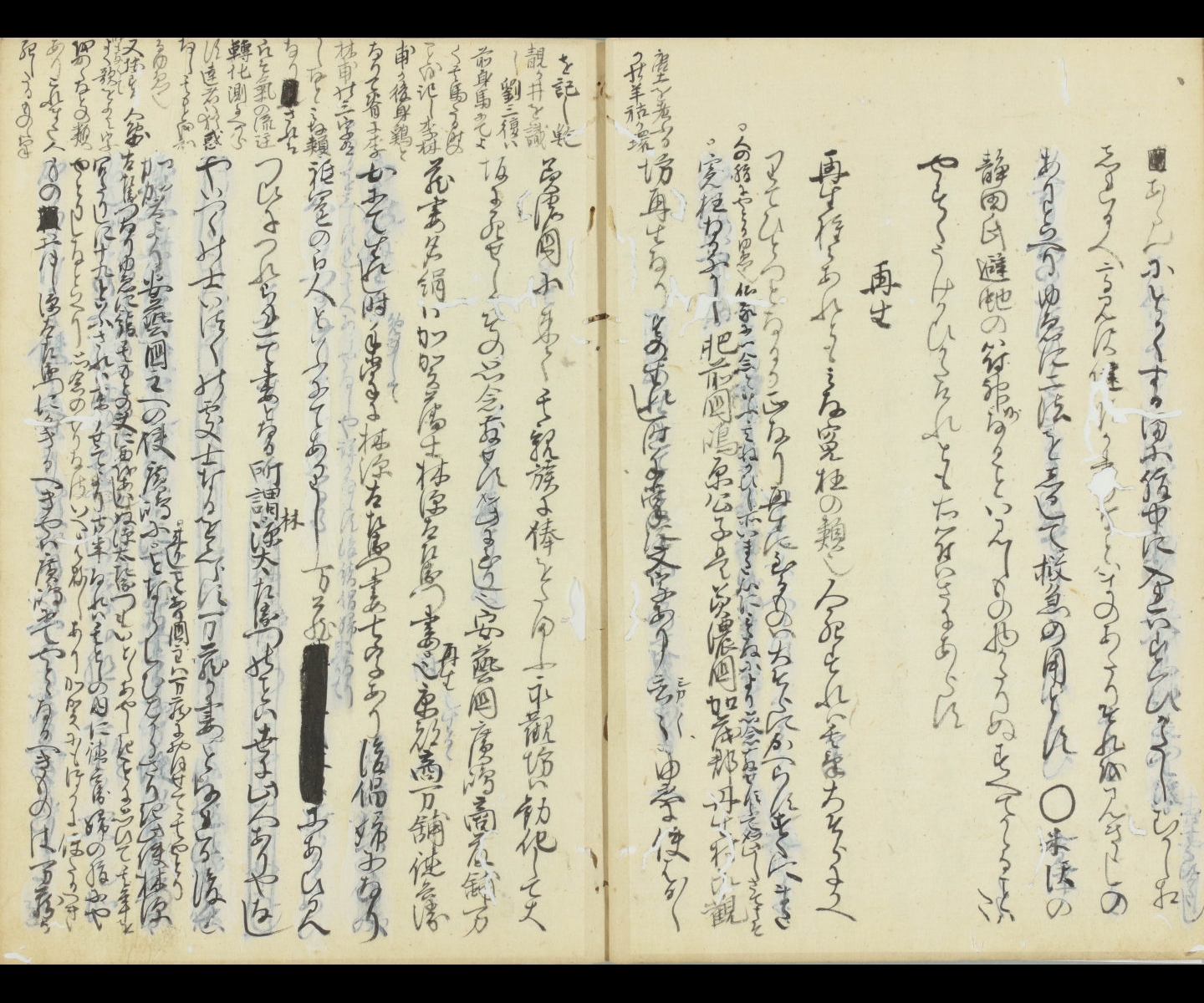

5-4. 安津満能春(あずまのはる)

成島司直著、倉地言行写

縦 26.8 × 横 19.0cm 1巻1冊 文政10年(1827)写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/随筆d/アズ)

徳川家斉をはじめとする将軍・大名・公家達の事績、装束などを細かく記録したもの。著者の成島司直は近世末期の幕府奥儒者の一人で、明治時代のジャーナリストの成島柳北はこの人の養孫。本書は倉地言行が書写したもので、司直の自筆本は『古書逸品展示大即売会:出品目録』(昭和50年)の608番に記録がある。展示箇所は一橋兵部卿・清水式部卿・田安右衛門督の冠・袍・下襲などの装束について述べたもの。(賈)

《参考文献》反町弘文荘主宰『古書逸品展示大即売会:出品目録』昭和50年(文車の会、1974年)

5-5. 老のみきき

藤井重定編

縦 26.6 × 横 18.5cm 2巻2冊 安政5年(1858)序・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/随筆d/オイ)

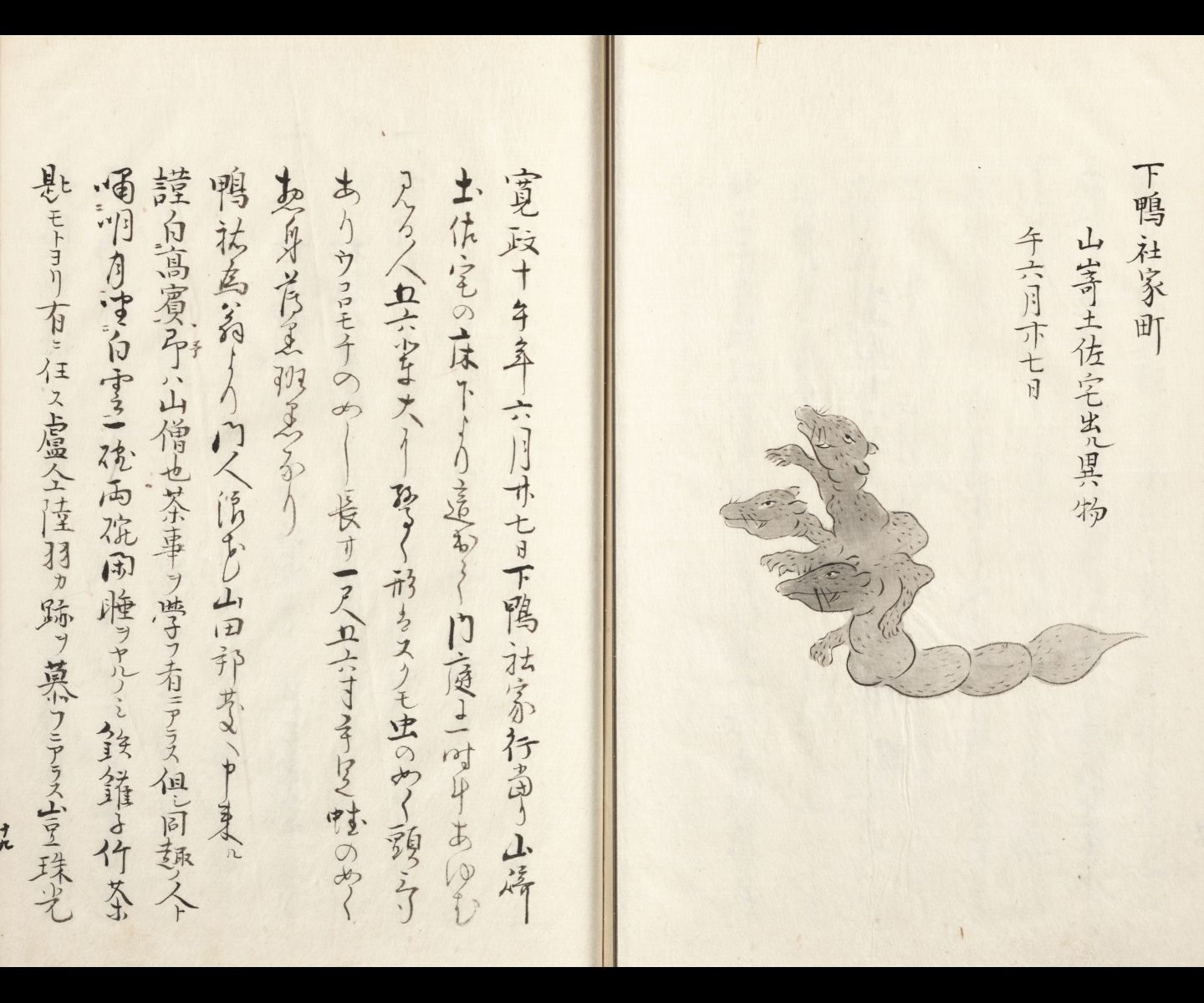

江戸の文人、和漢の学問に関する見解、各地での見聞など、様々な事項について述べたもの。三村竹清旧蔵本。序に「父のたまものなりけりとおもへば、しずかに昔のしのばれて泪とともに端書することになむ」とある所から、本書は藤原重定が父の著作を整理・浄書したものだと推測されるが、具体的な情報は今後の調査を待つ。展示箇所は寛政10年6月27日に下鴨神社家町で化物に会ったという記事で、挿絵に化物の様子が描かれている。(賈)

5-6. 雑続無名抄(ぞうぞくむみょうしょう)

本間游清著

縦 23.9 × 横 16.6cm 1巻1冊 近世後期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/随筆d/ザツ)

歌論書『無名抄』にならい、その続編として歌人歌論などについて述べたもの。著者本間游清は江戸派歌人村田春海の門人で、本書の中では「あさき柱の事」「初雁の歌の事」などの古今和歌についての考証評論以外にも、秋山光彪・片岡寛光・木村定良などの江戸派歌人に関する論評随想を多く綴っている。同じ筆者による『新続無名抄』(静嘉堂文庫蔵)2巻1冊がある。展示箇所は光彪の定良歌に対する評論。(賈)

《参考文献》愛媛県史編さん委員会『愛媛県史』文学(愛媛県、1984年)

5-7. 蒼海一滴集(そうかいいってきしゅう)

片山国倀著(自筆)

縦 26.5 × 横 18.6cm 5巻10冊 文化13年(1816)跋・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/随筆d/ソウ)

天文・地理・神道思想など、和漢儒仏より洋学にわたる知見を述べたもの。神道思想を中心とし、儒仏蘭学を補佐するという四教一致の国学思想を力説する。本書は片山国倀の自筆で、序跋の末に「円然」「観月亭」などの国倀の号を刻した朱印がある。展示箇所は和蘭学の濫觴を述べるくだり。ここで国倀は蘭学を思想や宗教を受け入れることではなく、翻訳された事実を受容することと規定し、自身の神道中心の国学思想を明示している。(賈)

《参考文献》柴田宵曲ほか編『随筆辞典』第5巻(東京堂、1961年)、中野三敏「自筆稿本(一)―「蒼海一滴集」」(『和本の海へ』、角川学芸出版、2009年)

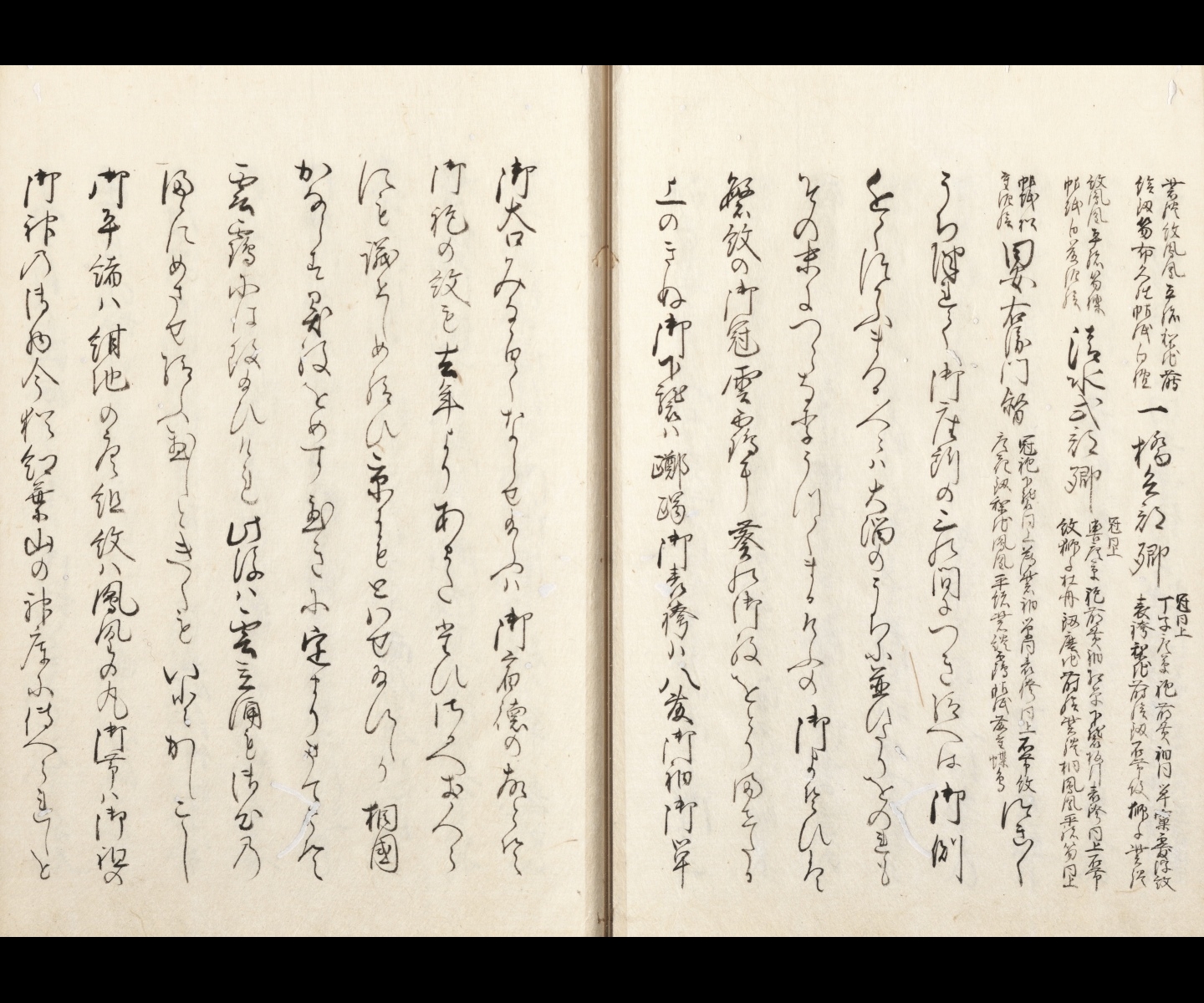

5-8. 槃游余録次編(はんゆうよろくじへん)

吉田桃樹著(自筆)

縦 26.9 × 横 18.8cm 1巻1冊 寛政元年(1789)跋・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/随筆d/ハン)

『槃游余録』は吉田桃樹が天明8年(1788)から寛政12年(1800)にかけて諸国を遊歴した際の紀行文で、全6編から成る。本書はその次編で、寛政元年6月11日から7月20日までの旅日記。富士登山などを中心としたもの。冒頭に柏木如亭・加藤千蔭・賀茂季鷹たからが自筆の詩、和文を寄せる。展示箇所は、風の中をしいて8合目まで登り、危険を感じて砂走りを駆け下り、御殿場に投宿するという25日の富士登山の記録。(賈)

《参考文献》鈴木棠三『近世紀行文芸ノート』(東京堂、1974年)、板坂耀子「吉田桃樹『槃游余録』について」(『語文研究』第96号、九州大学国語国文学会、2003年)

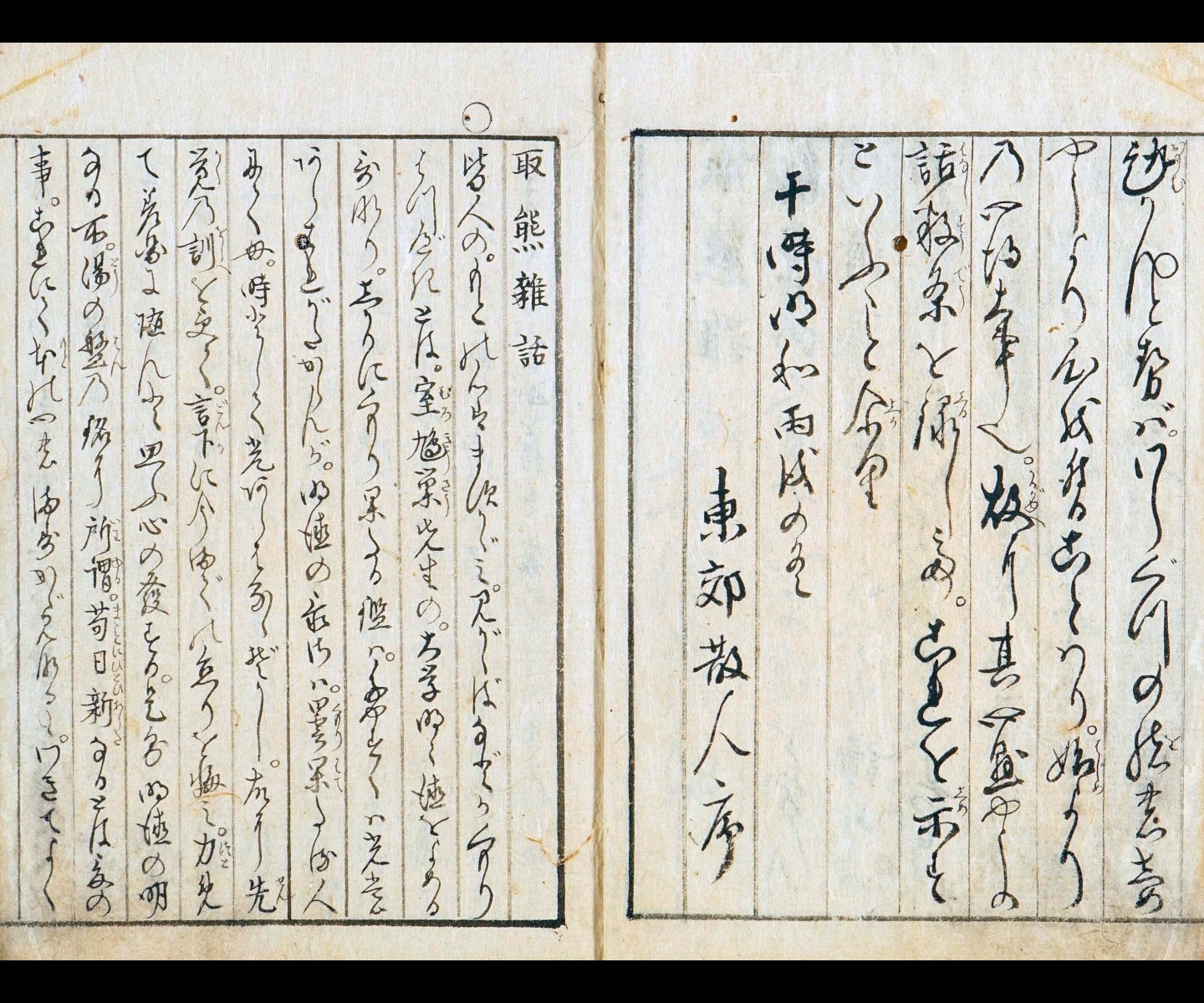

5-9. 取熊雑話(しゅゆうざつわ)

東郊散人著

縦 19.4 × 横 13.4cm 1巻1冊 明和3年(1766)成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/随筆d/シュ)

本書は、取熊先生と諸生との問答という形で、学問に関するさまざまなことを論じるもの。儒学の経典を引きながら、物事を論述する話は、多く見られる。また、著者の東郊散人については未詳。巻末の跋文では、「二の者得て兼ぬべからざれば、魚を捨てて熊の掌を取らんものなり」という『孟子』の文章を引用し、本書の書名の由来を説明している。展示箇所は、東郊散人の自序と本書の冒頭部分。(王)

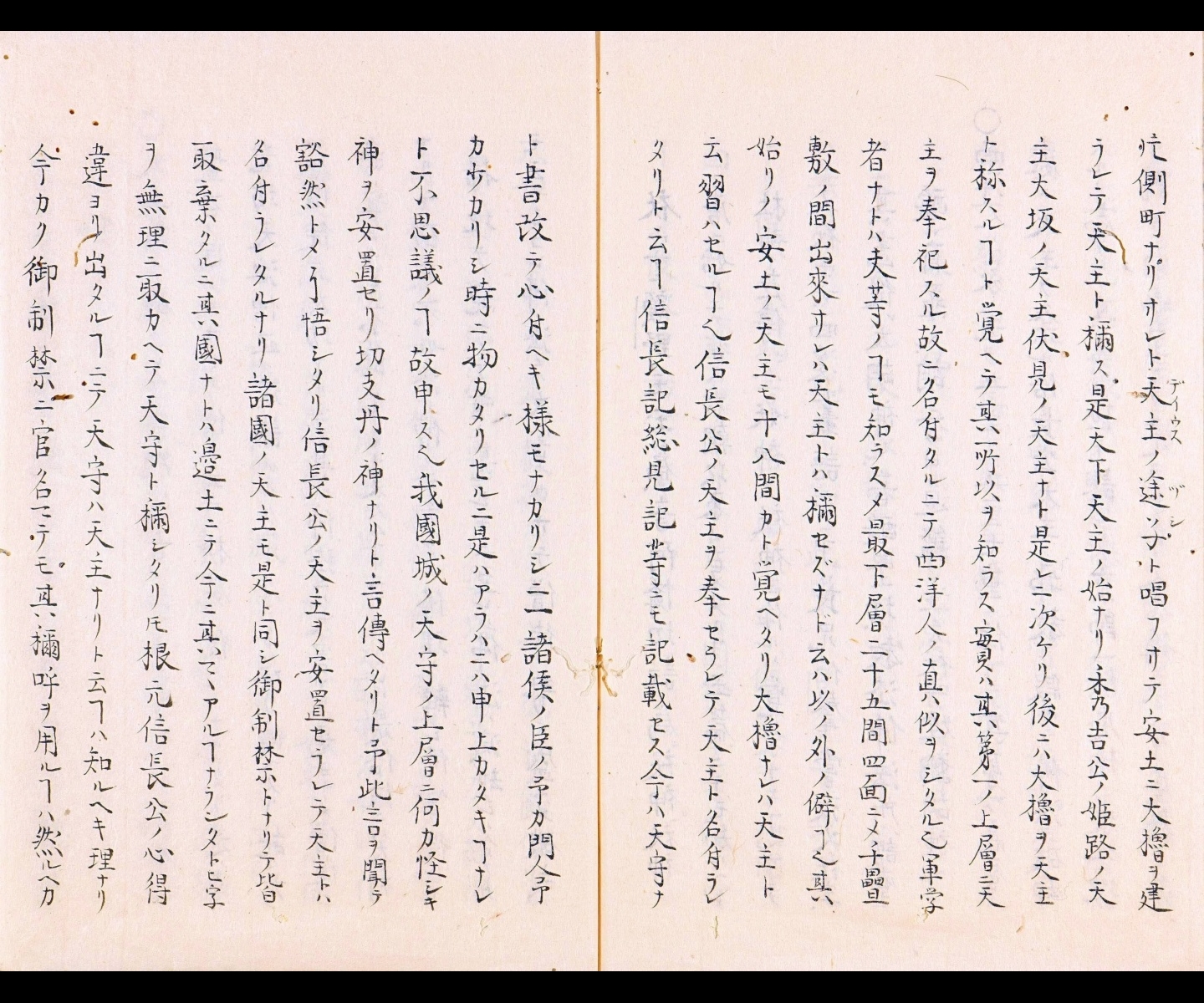

5-10. 梧窓漫筆拾遺(ごそうまんぴつしゅうい)

大田錦城著

縦 26.5 × 横 18.4cm 1巻1冊 近世後期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/随筆d/ゴソ)

儒学者大田錦城の随筆。忠孝節義に関する諭言、風土人情に関する考証など、幅広く筆記する。正編と言える『梧窓漫筆』は3篇6巻あり、「畏天録」「知命録」「畏聖録」「啓迪録」に分かれている。本書は以上の4録をそれぞれ補充したもの。国書データベースでは、他には尊経閣文庫と豊橋市中央図書館にしか所蔵が確認されない。展示箇所は安土城の天守閣がキリスト教に起源をもつと論じているくだり。(賈)

《参考文献》吉川弘文館編『百家説林』正篇下(吉川弘文館、1908年)

解説文執筆者一覧

川平 敏文 九州大学大学院人文科学研究院教授

陳 笑薇 九州大学大学院人文科学府専門研究員

王 自強 九州大学大学院人文科学府博士後期課程三年

賈 思敏 九州大学大学院人文科学府博士後期課程一年

野尻 萌果 九州大学大学院人文科学府修士課程二年

このページは、第61回九州大学附属図書館貴重文物展示「続・雅俗繚乱 ―江戸の秘本・珍本・自筆本―」(会期:令和6年5月10日~6月29日)を電子展示として再構築したものです。展示にあたりましては、監修者として川平敏文教授(九州大学大学院人文科学研究院)に多大なるご協力をいただきました。また、九州大学デジタル資料整備事業による皆様からのご寄付を経費に充てさせていただきました。心よりお礼を申し上げます。

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 172