- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

続・雅俗繚乱 ―江戸の秘本・珍本・自筆本―

このページは、第61回九州大学附属図書館貴重文物展示「続・雅俗繚乱 ―江戸の秘本・珍本・自筆本―」(会期:令和6年5月10日~6月29日)を電子展示として再構築したものです。展示にあたりましては、監修者として川平敏文教授(九州大学大学院人文科学研究院)に多大なるご協力をいただきました。また、九州大学デジタル資料整備事業による皆様からのご寄付を経費に充てさせていただきました。心よりお礼を申し上げます。

- 第一部 多色刷りの世界

- 第二部 文人・大田南畝

- 第三部 名家の自筆資料

- 第四部 春本の雅俗

- 第五部 写本随筆の愉しみ

- 第六部 江戸のハウツー本

- 図 録 「続・雅俗繚乱 ―江戸の秘本・珍本・自筆本―」

- 関連講演会「江戸文化の路地裏へ―中野三敏が愛した和本たち―」(YouTube)

執筆者一覧

川平 敏文 九州大学大学院人文科学研究院教授

陳 笑薇 九州大学大学院人文科学府専門研究員

王 自強 九州大学大学院人文科学府博士後期課程三年

賈 思敏 九州大学大学院人文科学府博士後期課程一年

野尻 萌果 九州大学大学院人文科学府修士課程二年

はじめに

九州大学附属図書館に所蔵される雅俗文庫は、文化勲章受章者で本学名誉教授の中野三敏氏(1935~2019)が長年収集してこられた、江戸時代の書籍を中心としたコレクションである。

平成21年度(2009) から令和元年度(2019)までのあいだに、江戸期を中心とする和装本・約8300点(約15000冊)、近代以降の洋装本・約5300点(約7100冊)が段階的に受け入れられた。九州大学の国文学系コレクションのなかでも随一の規模を誇る。

雅俗文庫の和装本については、受け入れ直後の平成22年(2010)から、当方と人文科学府の大学院生が中心となって、目録作成のための調査を開始した。途中、中間報告的なものとして、平成27年(2015)5月に、一度目の展覧会を開催した(第56回附属図書館貴重文物展示「雅俗繚乱―中野三敏江戸学コレクションの世界―」)。このときは、旧蔵者の中野氏による記念講演・座談会等も行い、たいへん盛況であった。

目録作成のための調査はその後、新型コロナウィルス感染症の影響で、一年間ほど中止を余儀なくされた期間もあったが、令和4年(2022)3月にようやく完了した。足掛け12年。その間、令和元年(2019)11月27日には、中野氏のご逝去という悲報にも接したが、何とかやり遂げられたので、氏のご芳志に少しは報いることができたのではないかと考えている。

そこでこの度、この調査完了を記念して、二度目の展覧会を開催する運びとなった。題して「続・雅俗繚乱―江戸の秘本・珍本・自筆本―」。前回の展示会は、漢詩文や狂歌、法帖や読本といった「ジャンル」で切り取ったものであったが、今回はより稀少価値の高い自筆本や、マニアックな珍本・秘本(春本もふくむ)、あるいは視覚的に美しい多色刷などを選び、一般の方にも専門の方にも、楽しんでもらえる構成とした。

江戸文化の大通りから路地裏まで、中野氏がぶらぶら散歩した跡をたどってみることにしよう。

令和六年五月吉日

九州大学大学院人文科学研究院教授

川平 敏文

第一部 多色刷りの世界

江戸時代は出版技術が発達した時代だ。はじめは墨一色の木版であったが、次第に2色以上を重ねて刷る技法も行われるようになった。1600年代の中国では、すでに高度な多色刷の技術が確立しており、色彩豊かな詩箋や画譜が流布していた。その影響を受けて、日本でも多色刷が発達し、浮世絵などの通俗的な絵画にまで、その技術が適用されたのである。動植物のような自然界の生きもの、遊女や歌舞伎役者のような華やかないでたちの人物は、多色刷によってこそ、リアルに現前する。

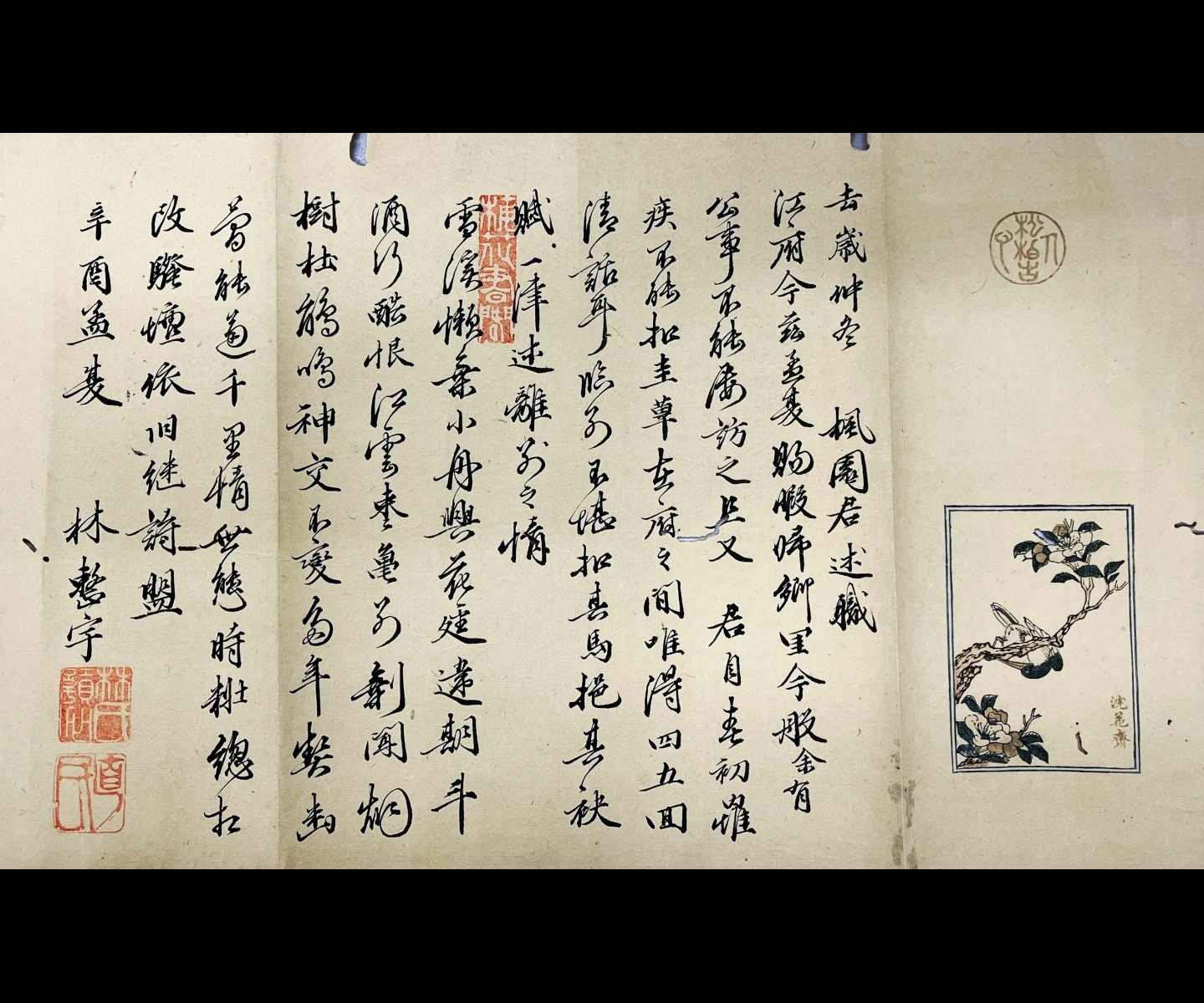

1-1. 詩文(しぶん)

林鳳岡著(自筆)

縦 30.0 × 横 854.6cm 1軸 近世前期写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/詩文a/シブ)

幕府儒者・林家第三代の林鳳岡が、延宝3年(1675)から天和元年(1681)にかけて、肥前鹿島藩主・鍋島直條に宛てた漢詩文計18点を集めたもの。清から輸入された多色刷の詩箋を使用している。この詩箋は中国・江南地方の版元によって制作されたもので、紙の一部に多色刷版画による花卉・山水などが配される。当時、中国から輸入された詩箋は貴重品であり、後に日本での木版多色刷の浮世絵に多大な影響を与えた。展示箇所には、梔子にとまった鳥が見える。(陳)

《参考文献》『江戸の華 浮世絵展 錦絵版画の成立過程』(町田市立国際版画美術館、1999年)

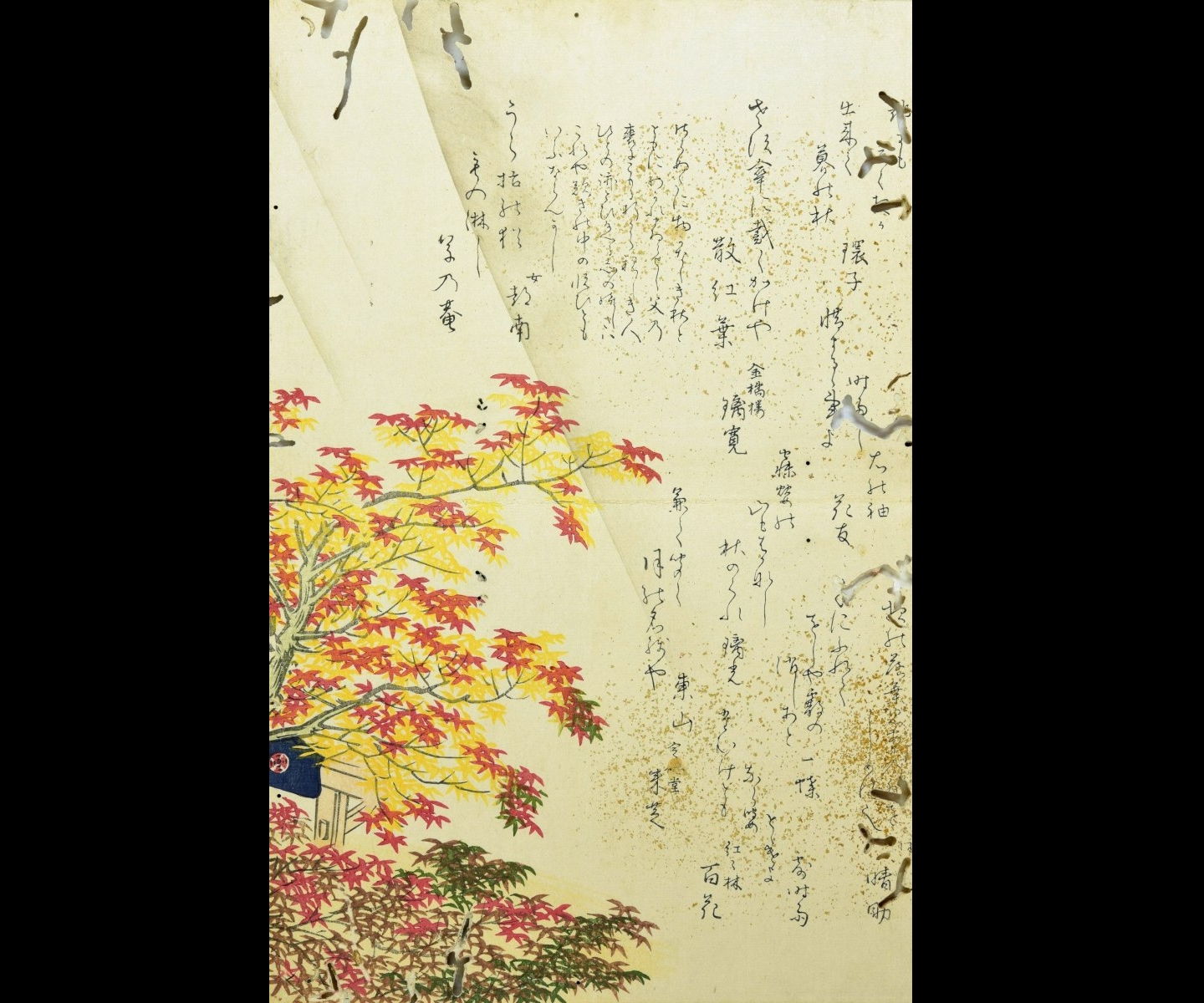

1-2. 上方摺物貼込帖(かみがたすりものはりこみじょう)

丹羽桃渓画

縦 28.3 × 横 20.9cm 1帖(折本) 近世後期刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/絵画a/カミ)

多色刷の技法を使った俳諧の一枚刷。一枚刷とは、一枚の紙に印刷された刷物である。はじめは2、3色の素朴な色刷であったが、明和(1764~1772)以降多色刷の華美なものとなり、この後急速に流行するようになる。江戸・上方のものが圧倒的に多いが、地方にも広く普及した。展示品は上方の刷物14種を画帖大に切って貼り込んだもの。展示箇所には色鮮やかな紅葉および、都南という女性の父(俳諧師・土卵)を追善する文章・発句が見られる。(陳)

《参考文献》『江戸文学』(第25号、特集「多色摺の歴史と俳諧一枚摺」、ぺりかん社、2002年6月)、中野三敏「土卵風流」(『江戸狂者傳』所収、中央公論新社、2007年)、高杉志緒「雅俗文庫蔵 (仮題)『上方摺物貼込帖』について」(『混沌』40号、2017年)

1-3. 十竹斎画譜(じっちくさいがふ)

胡正言撰

縦 26.1 × 横 14.8cm 13巻13冊 天保12年(1841)刊か

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/絵画a/ジツ-1~13)

もともとは中国・明末(17世紀前期)に刊行された木版多色刷の花鳥樹石画譜。編纂者胡正言は明末清初に活躍した書画家で、字は日従、号は十竹斎。本画譜は花卉・鳥獣を取り混ぜて載せる書画譜など、計8譜・13冊よりなる。蘭譜を除いて、他譜は画の次に先人の題詩を載せ、画とともに書を交互に収めている。色調や墨刷りの濃淡に優れ、清代の『芥子園画伝』とともに、日本の浮世絵版画の技法に影響を与えた。(陳)

《参考文献》徳力富吉郎「中国古代版画に於ける技術面」(『大和文華』第58号、1973年)

1-4. 肘下選蠕(ちゅうかせんぜん)

森春渓画

縦 20.1 × 横 13.9cm 1帖(折本) 近世後期刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/絵画a/チユ)

蛾・アオムシ・蜻蛉などの虫の生態を淡彩で精緻に描写した草虫図。森春渓は、名を有煌、字を仲禿という。画家森狙仙の高弟で、花卉・鳥獣画に長じた。本展示品は、文政3年に刊行された初版本から画だけを抜き出して、再刊したもの。改題本に『春渓画譜』がある。巻末に「文政庚辰春夏之間写於容光堂之所画 森春渓」とある。展示箇所はいきいきと飛んでいる多彩な蝶々である。(陳)

《参考文献》松尾勝彦「近世浪華画壇の一側面 -〈森派序説〉」(『古美術』第49号、1975年)

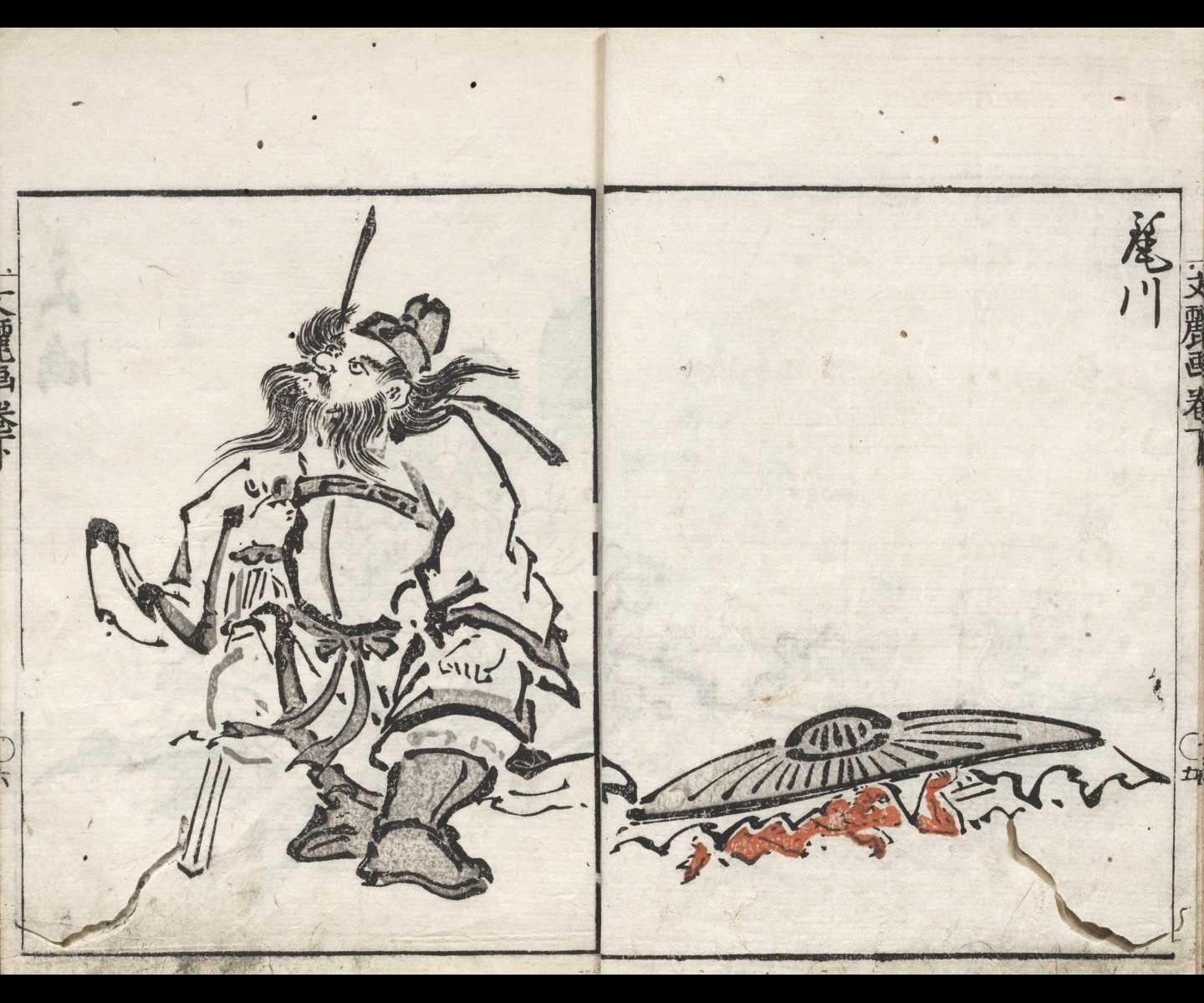

1-5. 文麗画選(ぶんれいがせん)

加藤文麗ほか画

縦 27.3 × 横 18.7cm 3巻3冊 安永8年(1779)刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/絵画a/ブン-1~3)

文麗一門の画を集めたもの。内藤政陽序、鷹見星皐・三宅康武跋。二色刷。加藤文麗は近世中期の幕臣・画家。画は狩野周信に学び、宝暦6年(1756)49才で隠居し、以後画道に専念。江戸の画壇で名声高く、谷文晁など多くの門弟がある。『文麗画選』は当時の数少ない画手本で、内藤政陽の序文によると、文麗は山水・鳥獣などあらゆるものを筆にしたが、中で最も得意としたのは人物画である。その作画ぶりは、筆を揮ふるえばすぐ絵を成したという。展示箇所は文麗の弟子が描いた鍾馗像。(陳)

《参考文献》『愛媛県史 芸術・文化財』(愛媛県史編纂委員会、1986年)

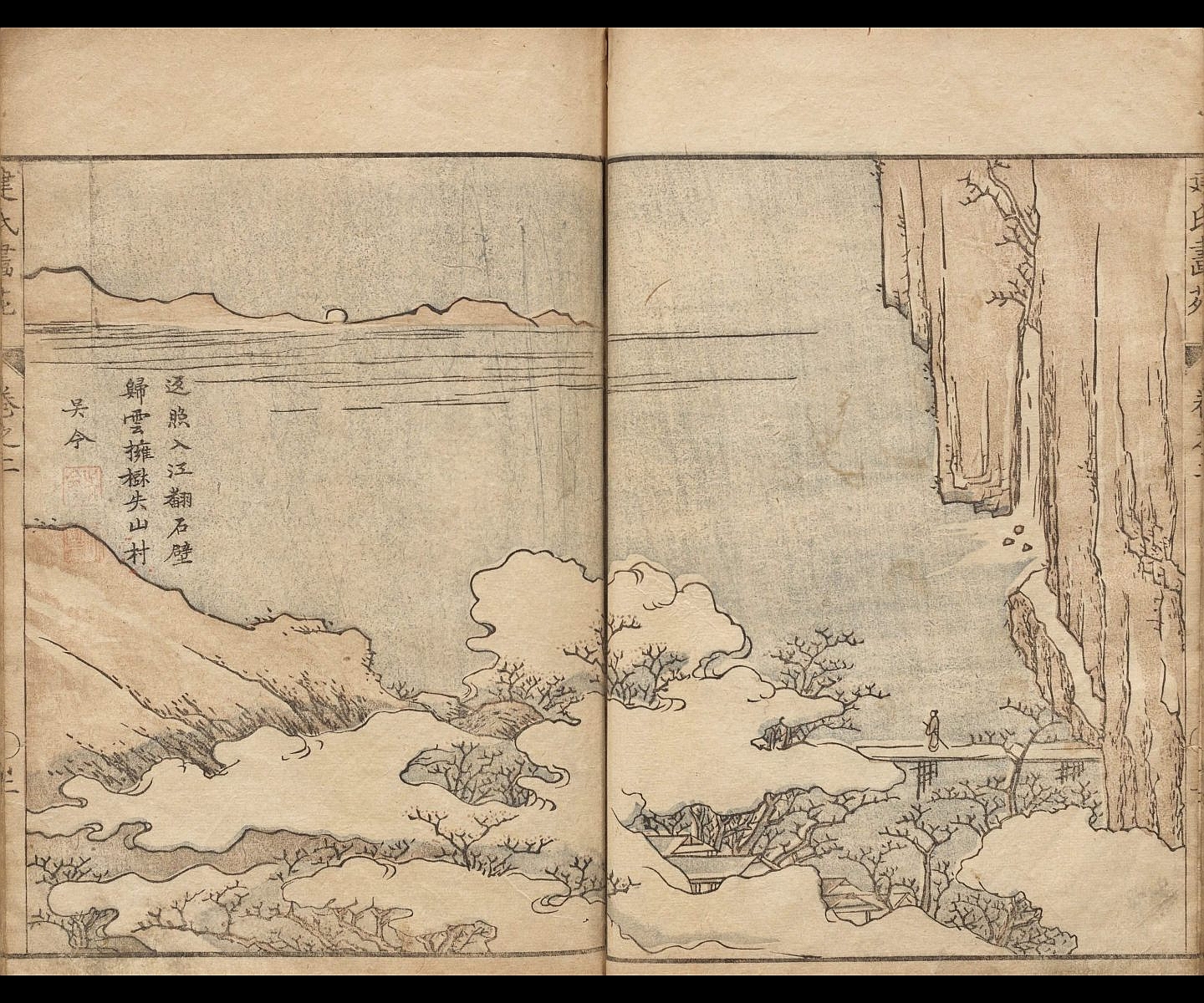

1-6. 建氏画苑(けんしがえん)

建部綾足画

縦 27.5 × 横 18.8cm 2巻1冊 明和7年(1770)序・刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/絵画a/ケン)

建部綾足の画を、その門人たちが刊行したもの。三色刷。高道昂・金龍道人・芥川丹邱序。木村蒹葭堂跋。巻頭に「寒葉斎孟喬建先生筆」とある。「寒葉斎」は建部綾足の画号である。綾足は江戸中期の俳人・歌人・国学者・画家として活動した。画は技巧を排し写意を重んじる。なお跋文を執筆した木村蒹葭堂は博物学者・文人として著名である。展示箇所は夕日に照らされた石壁と川の景観を描いたもの。澄み渡る水面と聳え立つ岩壁が清新かつ豊潤な感覚で描かれている。(陳)

《参考文献》『江戸文学』(第18号、特集「文人画と漢詩文」、ぺりかん社、1997年11月)

1-7. 青楼美人合姿鏡(せいろうびじんあわせすがたかがみ)

勝川春章・北尾重政画

縦 28.0 × 横 18.7cm 1巻1冊 安永5年(1776)刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/絵画b/セイ)

新吉原の遊女たちの姿を描いた多色刷木版画。後半は四季の部立てで遊女たちの発句をおさめている。彫板の技術と贅の限りを尽くしたといってもよい豪華な絵本である。蔦屋重三郎版。初代蔦屋重三郎は、安永(1772~1781)から寛政(1789~1801)にかけて、当時の俗文化を代表する出版物を刊行した版元。彼は吉原ゆかりの草紙を刊行して、吉原の文化的側面を華麗に演出する。黄表紙・洒落本・錦絵など、数多くの名作を出版している。(陳)

《参考文献》鈴木俊幸『新版 蔦屋重三郎』(平凡社、2012年)

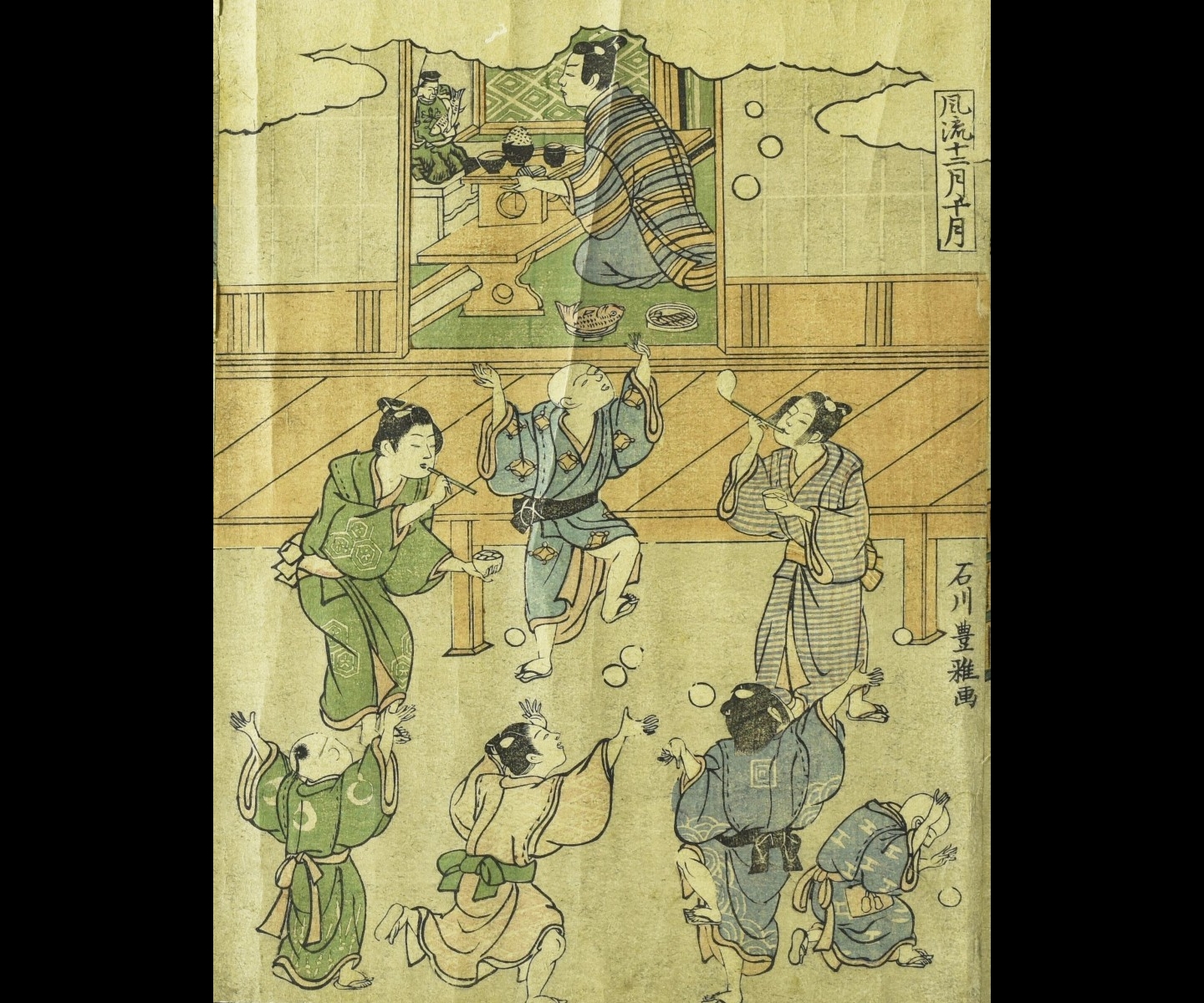

1-8. 風流十二月(ふうりゅうじゅうにかげつ)

石川豊雅画

縦 24.0 × 横 218.7cm 1軸 近世中期刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/掛軸類a/フウ)

多色刷。神楽遊び・川遊び・泡遊び・お月見など、正月から十二月にかけて、季節ごとの風物と合わせて子供たちの遊戯を描いたもの。石川豊雅の作画期間は、明和4年(1767)頃から安永(1772~1781)初期までで、比較的短い。その多くは児童の遊戯図である。展示箇所には、10月20日の夷講が描かれており、商家とおぼしき一間の内では、前髪立の少年が夷像の前に神饌を供えている。庭先では子どもが盛んにしゃぼん玉を吹き合っている。(陳)

《参考文献》『浮世絵大成 第5巻』(東方書院、1931年)、前田勇『俳諧腰弁当:国語随想』(錦城出版社、1943年)

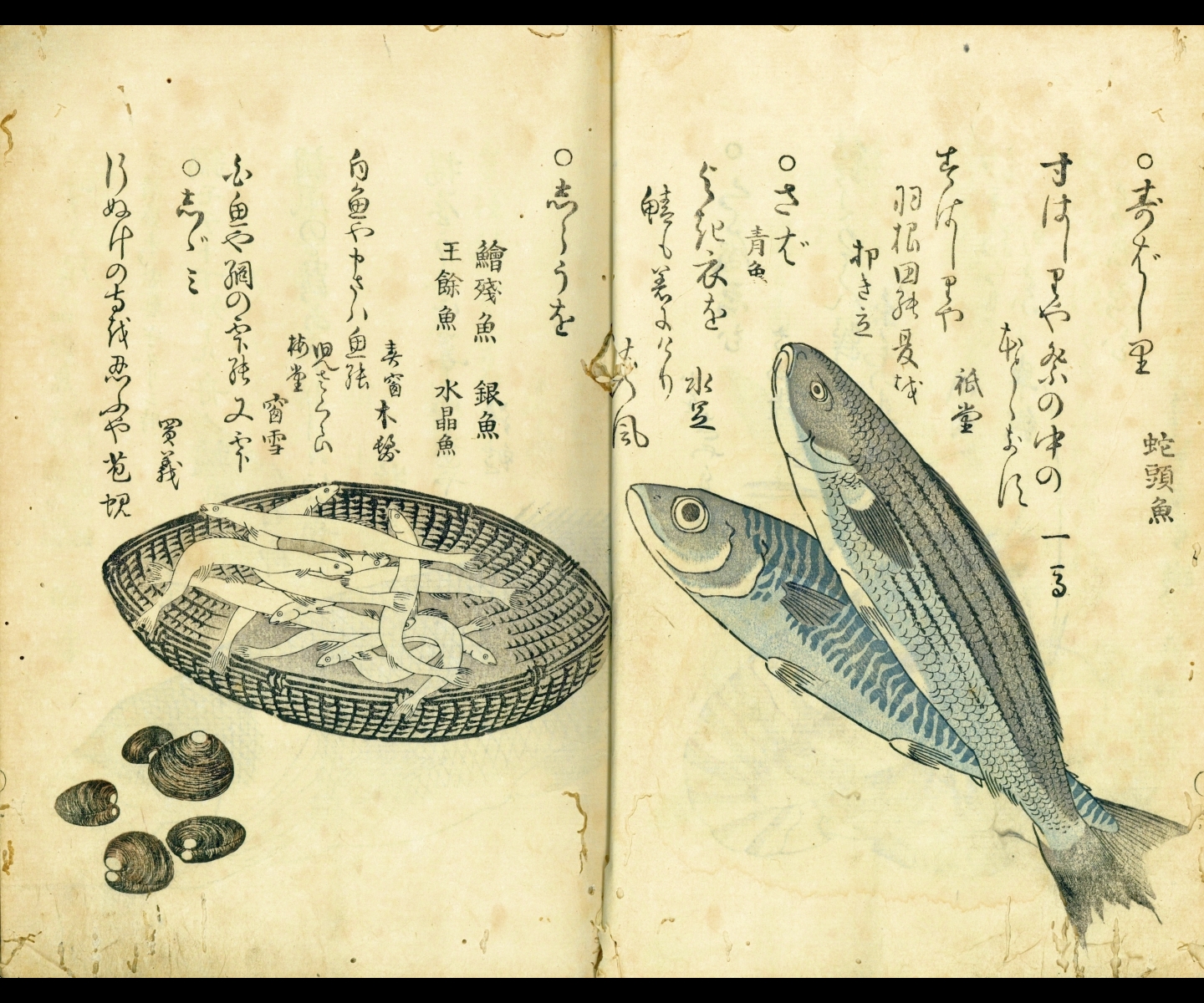

1-9. 海の幸(うみのさち)

石寿観秀国編・勝間龍水画

縦 29.5 × 横 20.6cm 1巻1冊 宝暦12年(1762)序・刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/俳諧a/ウミ)

古来庵存義・石寿観秀国・勝間龍水序。魚貝類130種が句とともにあらわされた色刷絵俳書。名称を平仮名で示し、ついでその漢字表記や短い解説を加える。博物学的な魚類図鑑の様相を呈している。魚鱗などには、雲母粉を混ぜて点々と光るように刷り上げる、いわゆる雲母刷の技法を多く用いている。「ぼかし」にしても、すこぶる写実的で精密なものになっており、多色刷の技法が熟成・高水準に達した時期の作品である。展示箇所には、水色の鯖や白魚などが生き生きと描かれている。(陳)

《参考文献》『江戸の華 浮世絵展 錦絵版画の成立過程』(町田市立国際版画美術館、1999年)

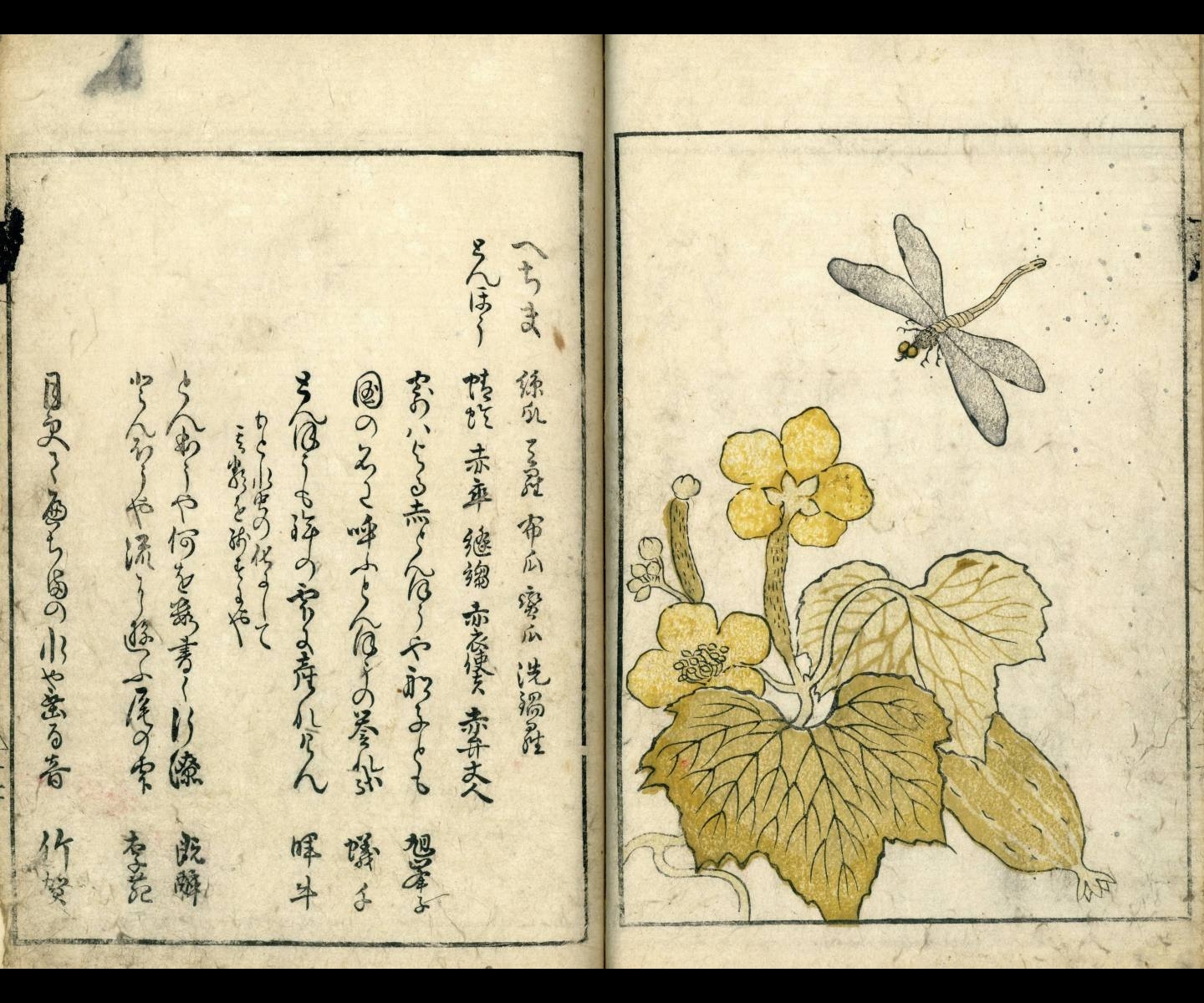

1-10. 山の幸(やまのさち)

石寿観秀国編・勝間龍水画

縦 29.0 × 横 19.7cm 1巻1冊 明和2年(1765)刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/俳諧a/ヤマ)

『海の幸』の続編。稀少本。オシロイとカボチャ、蓑虫と芋虫など、草花や虫類百余種を組み合わせて描き、それに関連する発句を示した絵俳書。全体に黄土色を主体としたくすんだ色調が示されているが、そこに鮮やかな色調よりも、素朴で落ちついた風情が感じられる。勝間龍水は江戸新和泉町で町役人を務め、書家として名を成し、篆刻にも秀で、江戸座俳人との交流でも知られる。何よりも絵に巧みであった。展示箇所は蜻蛉と糸瓜である。(陳)

《参考文献》『江戸の華 浮世絵展 錦絵版画の成立過程』(町田市立国際版画美術館、1999年)

1-11. 絵本時世粧(えほんいまようすがた)

歌川豊国撰、式亭三馬閲

縦 21.5 × 横 15.4cm 1巻1冊 享和2年(1802)刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/絵画b/エホ)

享和2年正月、甘泉堂和泉屋市兵衛により刊行。奥付に「歌川一陽斎豊国撰」とある。本書は極彩色の色刷で、遊廓の風俗を描いたもの。遊女たちの名前も入っている。歌川豊国の美人を写した絵本としては優れたものである。豊国は、本名を倉橋熊吉といい、一陽斎と号す。門人に国芳・豊重(2世)・国貞(3世)などの著名絵師を輩出し、豊国一門は幕末の浮世絵界に指導的な役割を果たした。展示箇所は待機部屋の風景を描いたもの。(陳)

《参考文献》『江戸の華 浮世絵展 錦絵版画の成立過程』(町田市立国際版画美術館、1999年)、『豊国浮世絵集』(雄山閣、1926年)

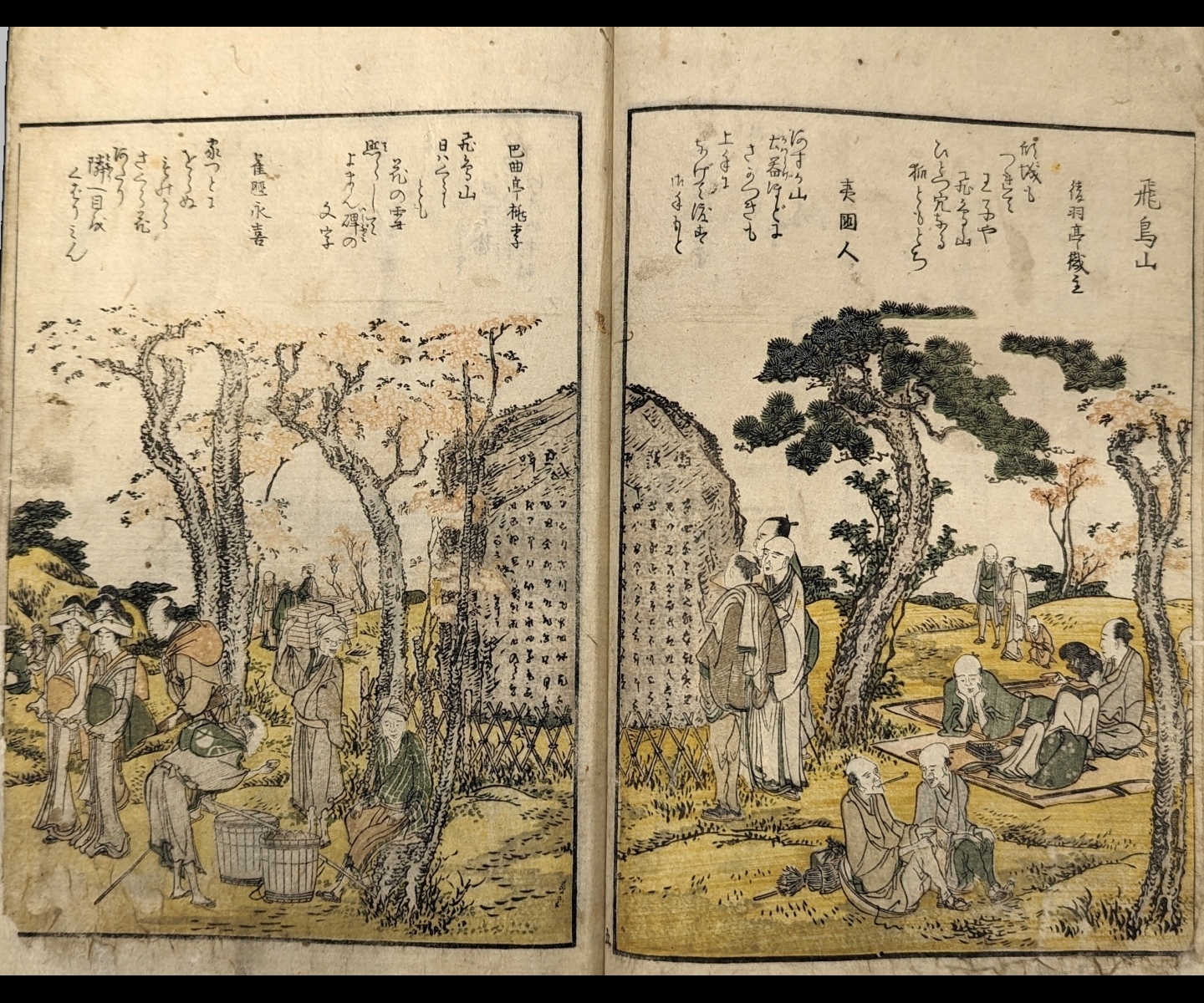

1-12. 東都勝景一覧(とうとしょうけいいちらん)

葛飾北斎画

縦 25.7 × 横 17.3cm 2巻2冊 寛政12年(1800)刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/絵画b/トウ)

品川・日本橋・飛鳥山やまなどの江戸の名勝地を描いたもの。須原屋茂兵衛・須原屋伊八・蔦屋重三郎版。飛鳥山には、享保5年(1720)から翌6年にかけて、八代将軍徳川吉宗の命によって桜が植えられた。享保18年に至ると桜が根付いて開花し、水茶屋が10ヶ所建てられ、江戸市民の行楽地となった。元文2年(1737)年、吉宗の事績を顕彰するために飛鳥山碑が建てられた。展示箇所にはその碑の辺りで花見をしたり休憩したりしている人々の姿がみられる。(陳)

《参考文献》東京都北区飛鳥山博物館公式サイト掲載記事(2015年4月23日)

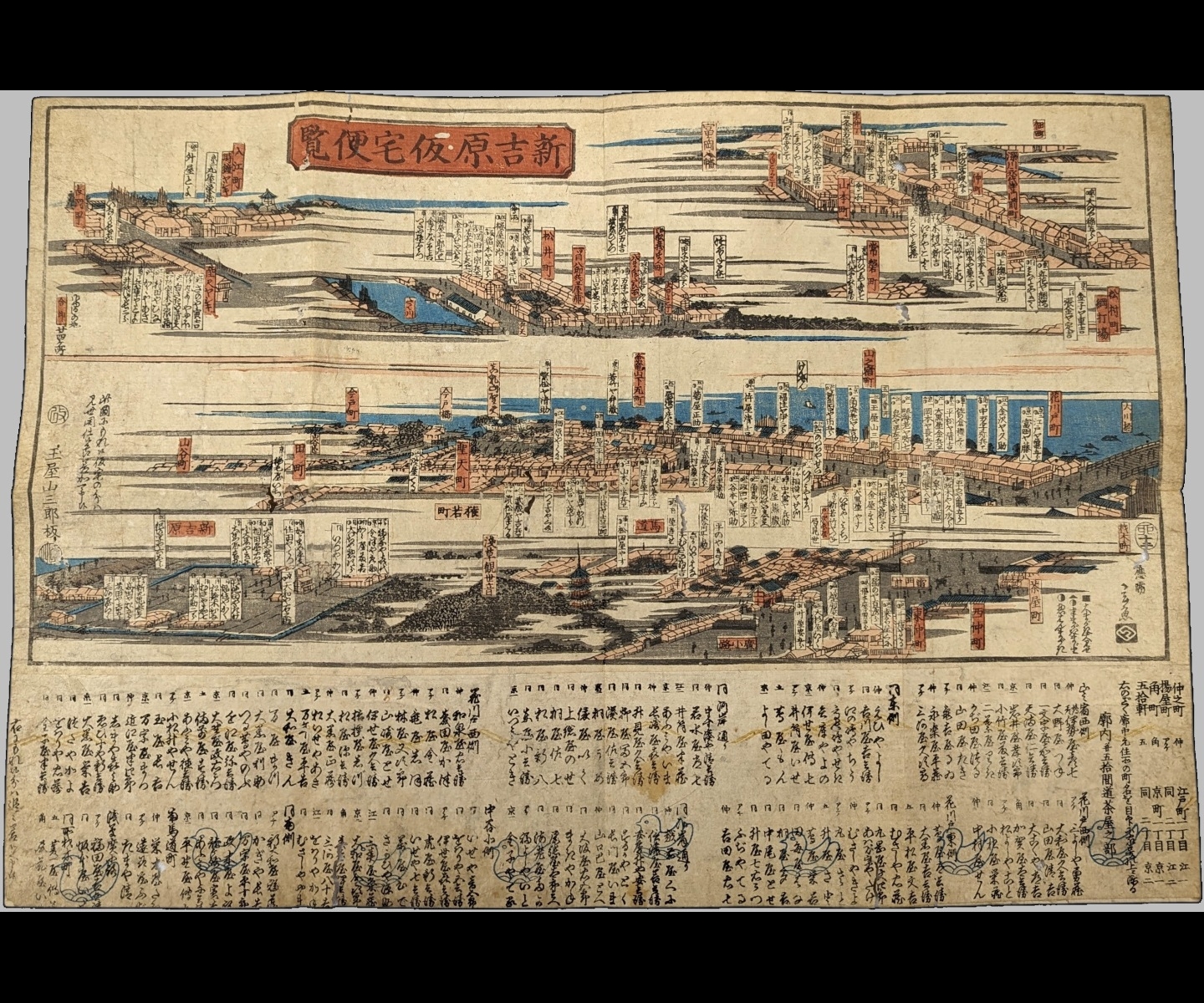

1-13. 新吉原仮宅便覧(しんよしわらかたくべんらん)

梅素亭玄魚画

縦 34.8 × 横 49.7cm 1舗 安政2年(1855)刊か

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/絵画z/シン)

新吉原の仮宅の様子を描写した地図。安政2年、江戸で大地震が起り、それと同時に火災も発生し、新吉原が全焼した。その後、仮宅が設けられ、吉原の営業が仮宅に移転された。たとえば、吉原の分は山之宿町・花川戸町等に移ったなど、本図によって、移転前後の様子がはっきりと分かる。なお絵師玄魚は、幕末から明治時代にかけての図案家。姓は宮城 、名は喜三郎。意匠(デザイン)を専門としていた。(陳)

《参考文献》深川区史編纂会編『江戸深川情緒の研究』(有峰書店、1971年)

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 1,788