- HOME

- Service

- Libraries

- Learning

- Learning

- Education

- Research

- Literature & Information

- Purchasing Research Materials

- Access to Papers

- Reference Management Tool

- Publication of Research Outputs

- Literature & Information

- About Us

第3章 人体をみる・みせる

印刷技術が支えた人体の探究 ― ヴェサリウス以降の西洋解剖学 ―

中世、ヨーロッパ各地で大学が形成されると、人体解剖に基づく解剖学が始まった。

またルネサンス期には、ミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチといった芸術家たちも、肉体表現を追究するために解剖・観察を行った。

こうした背景のもと、ヴェサリウス (Andreas Vesalius 1514-1564) が1543年に刊行した『ファブリカ(人体構造論)』は、洗練された図版と実地解剖に基づく知見が注ぎ込まれた、芸術的にも学術的にも特筆すべき大著である。

この衝撃は大きく、解剖学を最先端の学問の座へ押し上げた。後を追う世代の学者たちも精緻な図版入りの解剖学書を発表した。

『ファブリカ』は木版印刷であったが、後の時代には銅版画やリトグラフなどの技法が開発され、より精細で色彩に富む表現が可能になった。

1. EXPLICATIO TABULARUM ANATOMICARUM(エウスタキウス解剖図解説)

Bernard Siegfried Albin 1744年

九州大学医学図書館所蔵(久保記念館旧蔵) 耳鼻咽喉科/A 337 【 精密画像 】

エウスタキウス (Bartholomaeus Eustachius 1500/1510-1574)はヴェサリウスに次ぐ時期の解剖学者で、ローマ大学で教鞭を執った。耳のエウスタキオ管、心臓のエウスタキオ弁に名を遺す。

親戚の画家ピニと協力し、1552年に銅版画47枚を作成したが、未発表の39点が行方不明となっていた。18世紀にピニの子孫が保管していることが判明して再度脚光を浴び、オランダ・ライデン大学のアルビヌス (Bernhard Siegfried Albinus 1697-1770) が1744年に刊行したのがこの資料である。

銅版画のため、木版画では不可能な高精細な描写が可能になった。またヴェサリウスの図における誤りが修正されている。

画像はエウスタキウスの原図で、周囲の枠には等間隔に数字が振られており、これを座標とすることで各部位の位置を示すことができる。その左側にはアルビヌスによる解説図があり、図中に振られた数字によって別頁に記載された注釈と対応している。

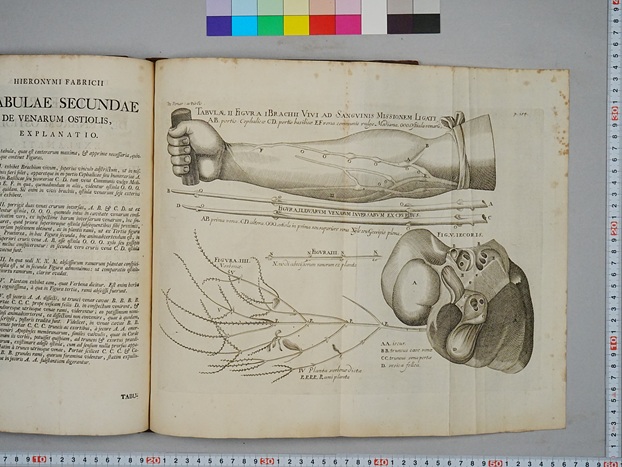

2. Hieronymi Fabricii ab Aquapendente, Opera Omnia Anatomica et Physiologica(ファブリキウス解剖学・生理学全集)

Hieronymus Fabricius ab Aquapendente 1738年

九州大学医学図書館所蔵 WZ 260/F 126/1738 【 精密画像 】

ファブリキウスの全著作集。

イタリア・アクアペンデンテ生まれのファブリキウス(Fabricius 1533-1619)は、ヴェサリウスが去った後のパドヴァ大学で学び、解剖学・外科学の教授となった。精力的に研究し、数多くの後進を育てた。12編の著作を遺し、『静脈の小さな戸』では静脈弁の存在を初めて報告した。ただしその役割についてはガレノス説に基づき、肝臓から末梢へ向かう血流を整えるものと理解していた。

画像は、全集所収の『静脈の小さな戸』の図版である。Fig.1やFig.2では腕の静脈の弁や分岐を描いており、Fig.3、Fig.4植物の枝の形態と比較している。また右下のFig.5は肝静脈の図で、これらにも弁があることが示されている。

経絡・内景・腑分け ― 近世日本の人体観 ―

江戸時代の日本では、観念的な人体観と実証的な人体観が並存していた。

東洋医学では、人体は「気」とそれを伝える「血」の巡りによって機能しているとされた。鍼灸術においては「気血」の道筋である経脈・絡脈や、それら経絡の上にある経穴を知ることが不可欠であった。また人体解剖は忌避され、体内は観念的に観想するものであるとされた。陰陽五行に基づいて観想された「内景」のイメージが広まっており、内臓は五臓六腑から成ると信じられていた。

他方、オランダとの交易により17世紀には西洋の解剖学書が流入し、江戸や長崎では西洋医学が講じられた。これらの新知識は、既存の人体観に疑問を持つ医者を刺激し、山脇東洋(1705-1762)など、実際に腑分け(解剖)の観察を行う者も現れた。腑分けを見学してオランダの解剖書の正確さに驚愕した杉田玄白・前野良沢らの『解体新書』をきっかけに洋書翻訳の動きが本格化し、解剖図の複製も試みられた。

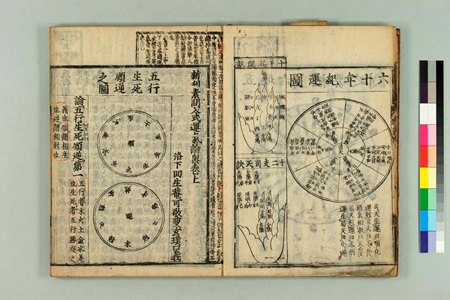

3. 運氣論口義 巻之上(うんきろんくぎ)

回生庵可敬叟玄璞 著 寛永12[1635]年版

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書/ウ-7 【 精密画像 】

運気論は、漢方医の病理論であり、人は生まれながらに五行を身に備え、天地陰陽の生気に化育するといって、運(木・火・土・金・水の五行運転の気)と六義(初・二・三・四・五・終の六節次序の気)をもって病理を説き、治療法を論じたものである。

宋の劉温舒が著わした「運気論(別名:素問入式運気論奥)」は、全三巻構成で、「素問」(中国最古の医書。秦・漢の頃の人が黄帝に名を借りて撰したと伝えられ、陰陽五行・鍼灸・脈などについて、黄帝とその臣の名医岐伯との問答体で書かれている)の運気七篇と、それに唐の王冰が注を付したものによって編成されている。

本書は、この「運気論」に、玄璞が注釈を付したものである。

4. 兪穴圖鑑(ゆけつずかん)

著者不明 出版年不明

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書/ユ-11 【 精密画像 】

寛政9[1797]年刊の鈴木文彊『兪穴図鑑』とみられる。鈴木文彊は寛政期の鍼灸医。本書のほか『兪穴便覧』『鍼灸便覧』を著した。

本書は『兪穴便覧』の付録的なもので、鍼灸において鍼を刺すべき兪穴を図示したものである。詳細な解説は『兪穴便覧』に譲っており、本書では兪穴と経脈を簡便に表現している。

東洋医学では、体内の気血が巡る道として、体を縦に貫く経脈と、それを横につなぐ絡脈が存在するとされる。本書では絡脈は省き、14の経脈を色分けして、兪穴同士の連関が容易に分かるよう描かれている。

5. 内景図説(ないけいずせつ)

服部範忠 述 文化12[1815]年版

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書/ナ-19 【 精密画像 】

服部範忠は、医者ならば「蔵府之形象」を理解すべきであると主張して、従来の内景図を修正し、享保7[1722]年に本書を刊行した。鳥獣解剖や観察に基づいてはいるものの、修正は陰陽五行説に沿って思弁的に行われた。

例えば、新旧の図では咽喉の前後が逆になっている。これは範忠によれば、咽は六腑(陽のもの)に通じ、喉は五臓(陰のもの)に通じ、陽の方が前であるべきだからだという。

旧来の説を批判的に修正はしたものの、そこにはこのように観念的な限界があった。

6. 内象銅版図(ないしょうどうばんず)

永田善吉 文化5[1808]年版

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書 /ナ-2 【 精密画像 】

永田善吉(亜欧堂田善1751-1822)は、医学の理解者といえる絵師の司馬江漢の弟子といわれている。

『内象銅版図』は文化5[1808]年に刊行され、日本初の銅版解剖図として医史学のみならず、洋画の作品としても美術史上極めて重要な資料である。

宇田川玄眞著『医範提綱』の附図として作られたもので、ステヴェン・ブランカート(Steven Blankaart, 1650-1702)、パルフェィン(J. Palfyn, 1650-1730)、ウインスロウ(J. Winslow,1669-1760)やヘルヘイエン(P. Verheyen,1648-1710)の解剖書の図を基にしている。

参考資料

- “Albinus: Author & Title Description”. Historical Anatomies on theWeb, (参照 2025-10-14).

- 木村 長久. 文之和尚素問を講ず. 医文学. 1932, vol. 8, no. 3, p. 224–225.

- 岡西 為人. 「運気論」について. 日本医史学雑誌. 1964, vol. 10, no. 4, p. 66–67.

- 永塚 憲治. 渋江抽斉著『霊枢講義』所引「古抄本」について. 日本医史学雑誌. 2010, vol. 56, no. 4, p. 501–511.

- 町 泉寿郎. 曲直瀬道三の‘運気論’研究. 日本医史学雑誌. 2012, vol. 58, no. 2, p. 173.

- 小川 春興 ほか. 本朝鍼灸医人伝. 半田屋医籍部, 1933, 124p.

- 小林 鼎三. “七、江戸時代前半の解剖学 : 服部範忠の内景図説”. 明治前日本医学史 第1巻. 日本学士院日本科学史刊行会編. 増訂版, 日本古医学資料センター, 1978, p. 72–74.

- 酒井 シヅ. 日本解剖学史. 日本医史学雑誌. 1981, vol. 27, no. 4, p. 344–358.

- 内山 孝一. “5、宇田川榛齊著の「和蘭内景医範提綱」”. 明治前日本医学史 第2巻. 日本学士院日本科学史刊行会編. 増訂版, 日本古医学資料センター, 1978, p. 167–170.

- 米田 該典. 中天游・伊三郎と解剖図. 適塾. 1997, vol. 30, p. 179–189.

- 寺畑 喜朔. 医範提綱内象図: 長崎家蔵本、その他の刊本について. 医譚. 2000, vol. 75, p. 4399–4407.

- 下山 純正. 諸学問の源泉 津山の蘭学 : 宇田川家三代と箕作家一族を中心に. 薬史学雑誌. 2024, vol. 59, no. 1, p. 74–77.