- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

第1章 病をみる・みせる

病を描かなかった時代 ― 西洋古典の体液病理説 ―

18世紀以前の西洋の古医書のうち、病の症状を絵として描いた資料は極めて少ない。その理由の一つとして挙げられるのが、近代以前の西洋の伝統的な医学の在り方である。

古代ギリシャのヒポクラテス (Hippocrates 前460頃-前370頃) は「人体は血液・黄胆汁・黒胆汁・粘液から成り、四体液の不均衡によって病が生じる」と唱えた。この体液病理説はローマ帝国時代のガレノス (Galen 129-216) に引き継がれ発展した。

以降のヨーロッパでは、医学を学ぶとはつまりヒポクラテス、ガレノスらの古典を学ぶことであり、病理学の話題の中心は、各体液の性質や関連する元素など、観念的なものであった。こうした状況は中世・ルネサンスを経て近代の初めまで続き、病は描くものではなく論ずるものであった。

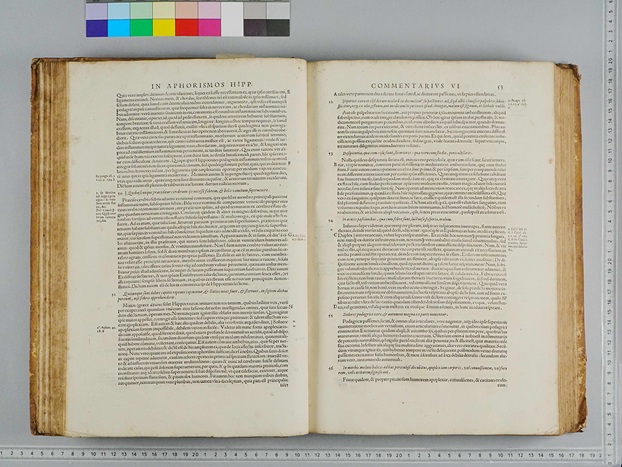

1. GALENI Extra ordinem classium

Galenus 1576年

九州大学医学図書館所蔵(久保記念館旧蔵) 耳鼻咽喉科/G 153 【 精密画像 】

ギリシャ語で記されたガレノスの著作を、ルネサンス期の医学者レオニチェノ(Nicolo Leoniceno 1428-1524)がラテン語に翻訳したもの。

ガレノスはローマ帝国時代のギリシャの医学者。ヒポクラテスなどの古典を整理し、また自身でも膨大な著作を著して、古代の医学思想を集大成した。ローマ・ギリシャ最大の医者として、長らくその権威は揺らがなかった。

ローマ帝国滅亡後、ローマ・ギリシャの学問はイスラム圏へ継承された。それらの知見はアラビア語を経由し、ラテン語へ重訳されて中世ヨーロッパへ再輸入された。

ルネサンス期、レオニチェノは人文主義の立場から、医学もギリシャ語本来のテクストに基づいて理解すべきであるとし、ギリシャ語の写本を収集・翻訳した。

ここに展示しているのは、ガレノスによるヒポクラテス『箴言』第六章の注釈である。第56節を訳すと下記の通りで、体液病理説を前提に書かれている。

「黒胆汁性(melancholicis)の疾病では、(黒胆汁の)移動は、次の疾病を惹き起こす危険が

ある。すなわち、脳卒中、痙攣、精神錯乱、失明などである。」

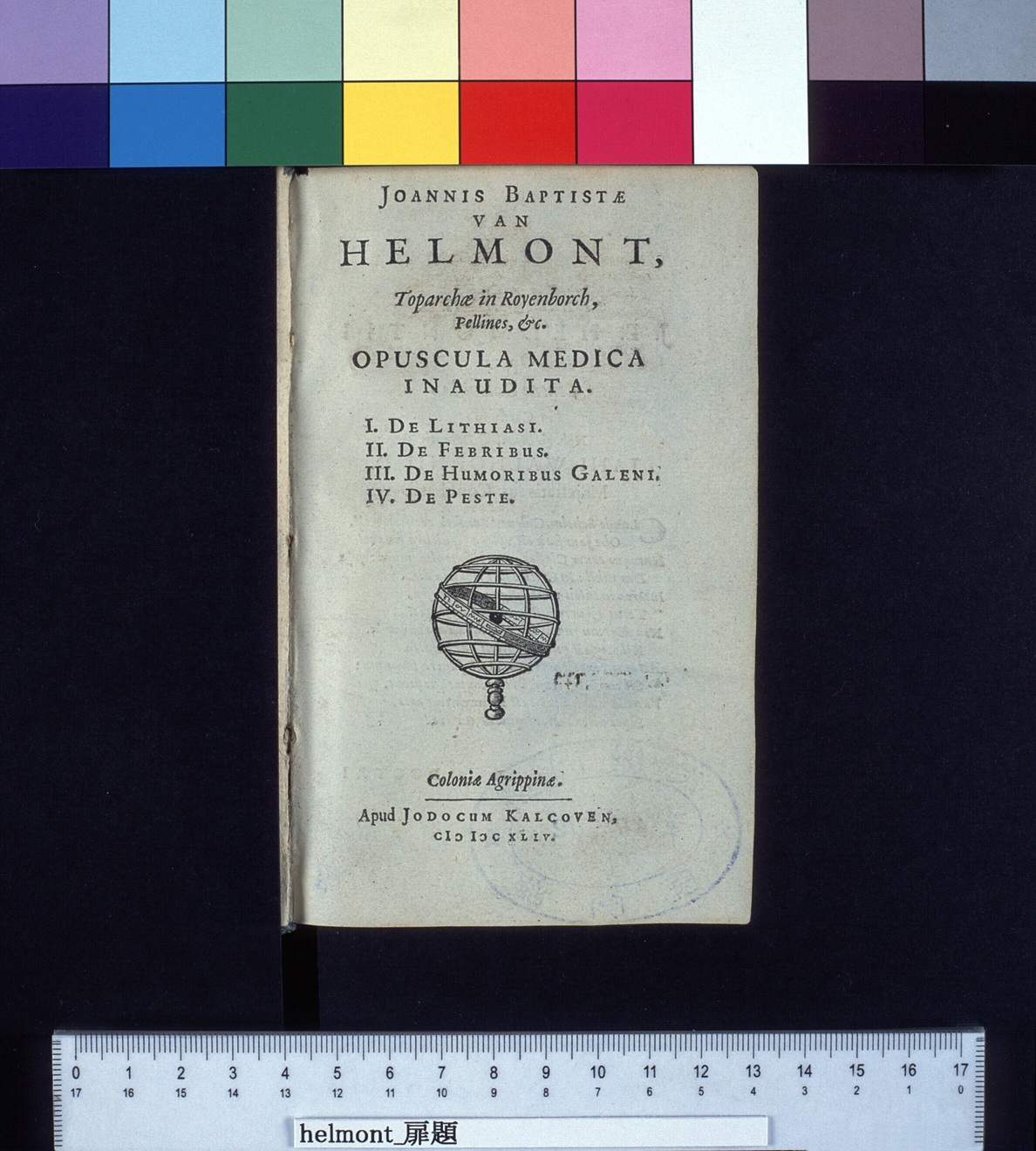

2. Opuscula medica inaudita(未だ聞かれざる医学の小冊子)

Joannis Baptistæ van Helmont 1644年

九州大学医学図書館所蔵 WB/H 481/1644/貴重 【 精密画像 】

ヘルモント(Jan Baptista van Helmont 1579-1644) はフランドルの医師。錬金術・化学を研究し、実験により様々な気体を発生させ「ガス gas」と呼んだ。化学的な知見から独自の医学理論を構築し、ガレノスをはじめ従来の説を激しく論難した。また同時代の思想家とも激しく論争したため異端視され、自宅幽閉のうえ著書発禁を強いられた。

本書には複数の論考が掲載されており、その一つは次の通りである。

“SCHOLARUM HUMONISTARUM PASSIVA DECEPTIO atque IGNORANTIA. Quatuor humores Galenistarum, esse fictitios.“ (人文主義学派の受動的欺瞞と無知 ガレノス派の四体液説は虚構である。)

この標題の通り、ガレノス説の痛烈な批判が示されている。

描くべきものとしての病 ― 近代の病理解剖学へ ―

ルネサンス期、印刷技術の発達により出版業が盛んになると、細密な図を備えた解剖学書が刊行され、解剖学が最先端の学問として発展した。

また、大航海時代は西洋社会に新しい文物をもたらした。それらの中には、古典には書かれていない病や動植物が多数含まれ、それら未知の事象に対する関心も高まった。

こうした時代を経て17世紀になると、新奇な症例を報告する資料が現れた。これらの図版からは、科学的探究心と珍しいものへの好奇心が同居している様子が伺える。

さらに18世紀には、解剖により病理を探究する病理解剖が行われるようになり、患部を詳細に観察して報告する医学書が現れた。

顕微鏡やリトグラフが発明されると、微細な部位の図像を色彩豊かに表現できるようになった。

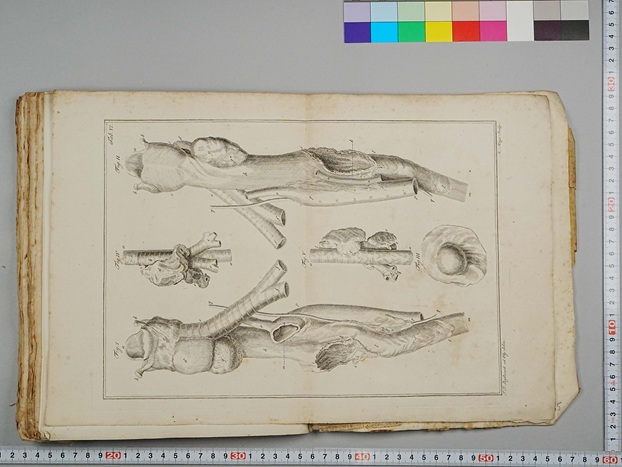

3. Observationes Anatomico-medicae de Sana et Morbosa Oesophagi Structura(食道の健常部と病変部の構造に関する解剖学的・医学的観察)

Jan Bleuland 1785年

九州大学医学図書館所蔵(久保記念館旧蔵) 耳鼻咽喉科/B 647 【 精密画像 】

ヤン・ブルーラント(Jan Bleuland 1756–1838)はオランダの医学者。「病理解剖学の父」とも称されるサンディフォールトに師事し、ハルデルウェイク、ユトレヒトで教鞭をとった。大学ではラテン語で解剖学・生理学を、市井の外科医や助産師にはオランダ語で外科・産科を教えた。また、2500点以上の解剖標本を作製し、解剖学書を多数著した。それらは色刷りの図版や高精細な図版により、病理学・生理学・解剖学の知見を詳細に伝えている。

展示資料は食道の病理解剖の観察記録である。病変のある食道を前後から描いており、Fig.IとII、Fig.VIとVが前後で対になっている。FigIでは硬結の見られる腺(g)や異常な穿孔(i)など、複数の病変が描かれている。

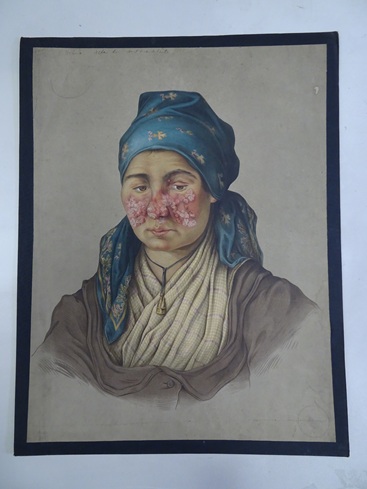

4. Atlas der Hautkrankheiten (へブラ氏『皮膚病図譜』)

[Hebra, Ferdinand], [Elfinger, Anton], [Heitzmann, Carl] 制作年不明

九州大学医学図書館所蔵 【 詳細情報 】

著者のフェルディナント・フォン・ヘブラ(1816-1880)はオーストリアの医師、ウィーン大学皮膚科学教授で、近代皮膚科学の祖とされる。

この資料はテキストと図版が10回に分けて刊行され、図版は白黒の線描画と彩色リトグラフの二種類である。九大所蔵分は彩色リトグラフのみであるが、全104枚が揃っている。

九州大学の基礎を築いた学祖の一人、大森治豊が買い求めたものであると『医傑大森先生の生涯』に記録が残されている

症例・観察・図案化 ― 近世日本の多様な古医書 ―

戦乱の世が終わった江戸時代の日本では、社会や経済が発展するに従い医療の需要が高まった。都市部を中心に多くの医者が活動し、各農村にまで現れるようになった。

彼らの活動を支えたのが医書であり、刊行物や写本の形で多数残されている。なかには患者の診断のために病を描いたものもあり、描き方は実にさまざまである。

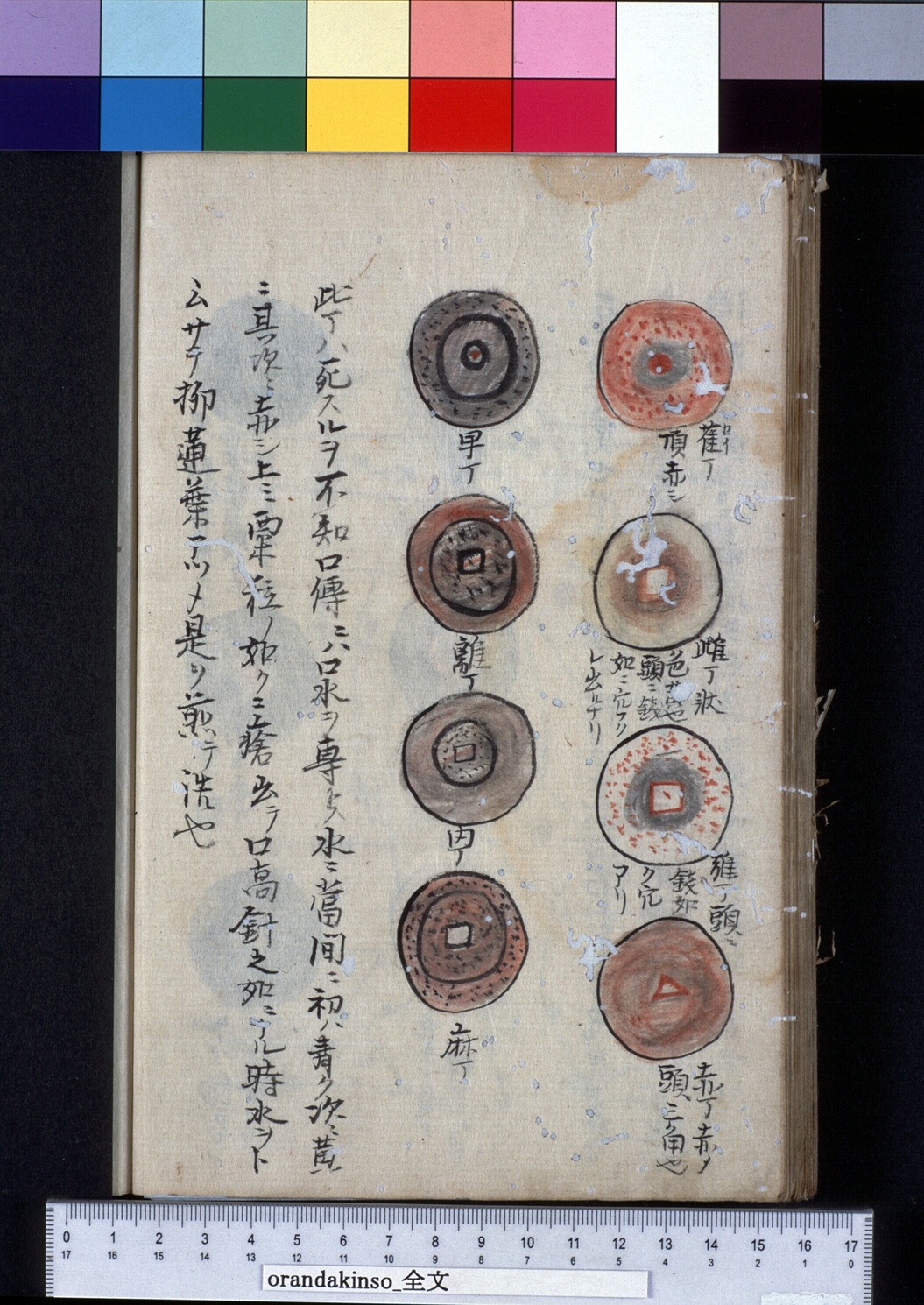

5. 和蘭金瘡(おらんだきんそう)

著者不明 成立年不明

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書/オ-26 【 精密画像 】

複数の医書の写本をまとめて一冊にしたもの。主に前半は蘭方医学の金瘡(刀剣による傷の外科治療)について、後半は東洋医学による腫物の分別について書かれている。前半部分は日文研宗田文庫所収『阿蘭陀療方金瘡口訣』や研医会図書館所蔵『阿蘭陀流金瘡極全書』と内容が共通する部分がある。

後半部分は彩色された挿絵により、種々の腫物の様態・大きさ・治療法・予後が列挙されている。

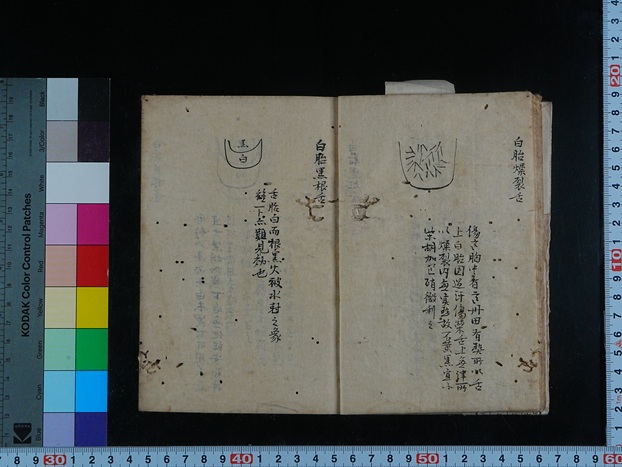

6. 傷寒舌鑑(しょうかんぜっかん)

(清) 張登 彙纂 ; (清) 邵之鵬 較 書写年不明

九州大学医学図書館所蔵(久保記念館旧蔵) 耳鼻咽喉科/C 52 【 精密画像 】

口腔は、医の東西を問わず全身疾患の診断に重要視されてきた。消化器疾患、皮膚疾患などが現われやすい部位であり、直接観察することも容易であること、口腔粘膜が代謝障害に鋭敏に反応するとされることが、その一因と考えられる。

中国医学において舌診は、外感病の診断と鑑別診断における重要性が見出されたのち、臓腑や気血の状態も観察できる方法へ発展し、舌と臓腑の相関論が確立されたことで、体系的な診断法となった。

本書は、申斗垣の『傷寒観舌心法』を修訂したもの。両書とも、3世紀の初めに張仲景が記したとされる『傷寒雑病論』を基底として立論され、元代の『敖氏傷寒金鏡録』とともに、日本における傷寒系の流派の主たる基礎となった。

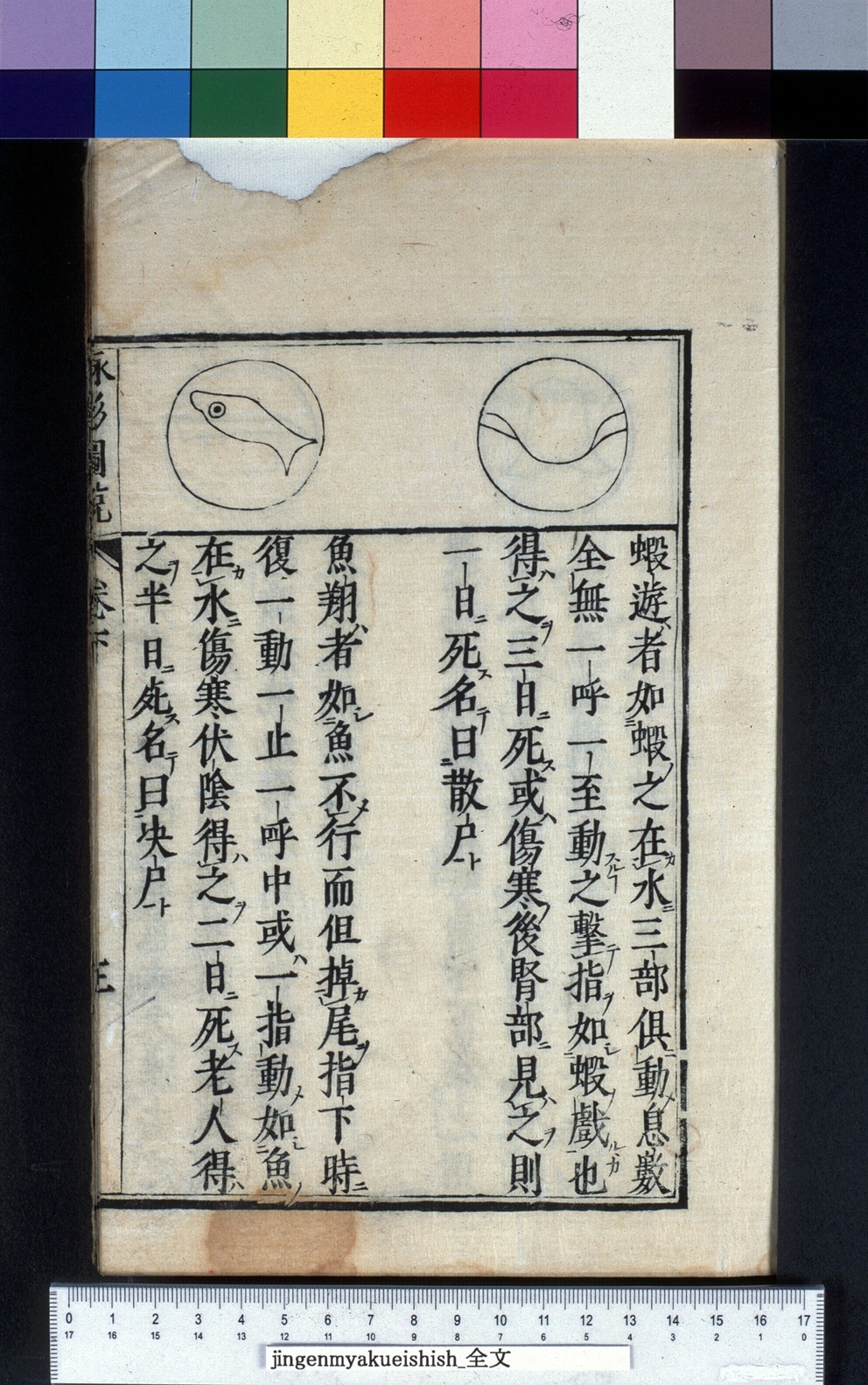

7. 人元脉影歸指圖説 巻下(じんげんみゃくえいきしずせつ)

(晋) 王叔和 編 ; (明) 沈際飛 重訂 出版年不明

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書/シ-350 【 精密画像 】

本書は中国、西晋(265-316)時代の医学書『脈経』の付録的

なものである。『脈経』は、診脈を中心とする診断学の元祖とされる王叔和の著書であり、現存する中国最古の診脈書である。内容的には、それまで中国で行われてきたさまざまな診脈法を、『素問』『傷寒論』などの古典医書から引用、集大成したほか、撰者独自の見解も述べられている。

20種余の脈を基準と定め、診脈部位と内臓器官の関係も明らかにされている。診脈の基本文献として大きな影響を与えた。

指先に触れる脈の速さ、強弱、深さ等は言葉を尽くしても解説するのは難しく、本書はそれを図で表現しイメージを助けようとしたものであろう。

8. 五臟之守護并虫之圖(ごぞうのしゅごならびにむしのず)

著者不明 成立年不明

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書/コ-25 【 精密画像 】

寄生虫や寄生虫が原因となって起こる病気の研究が進歩する以前から、しばしば想像上の虫が病気の原因ととらえられてきた。

人間の臓腑と各種の虫を描いた図説書は室町後期から出現するが、本書は九州国立博物館所蔵『針聞書』と同じく、大変ユニ-クな虫を描いた江戸期の写本である。

「五臟之守護并虫之図」4葉半と「五臓六腑砕之次第之明鏡」6葉半の2部で構成されている。前半は五臓に宿る五仏と体内に巣くう18種の虫が列挙され、後半は内景図とその解説が記されている。

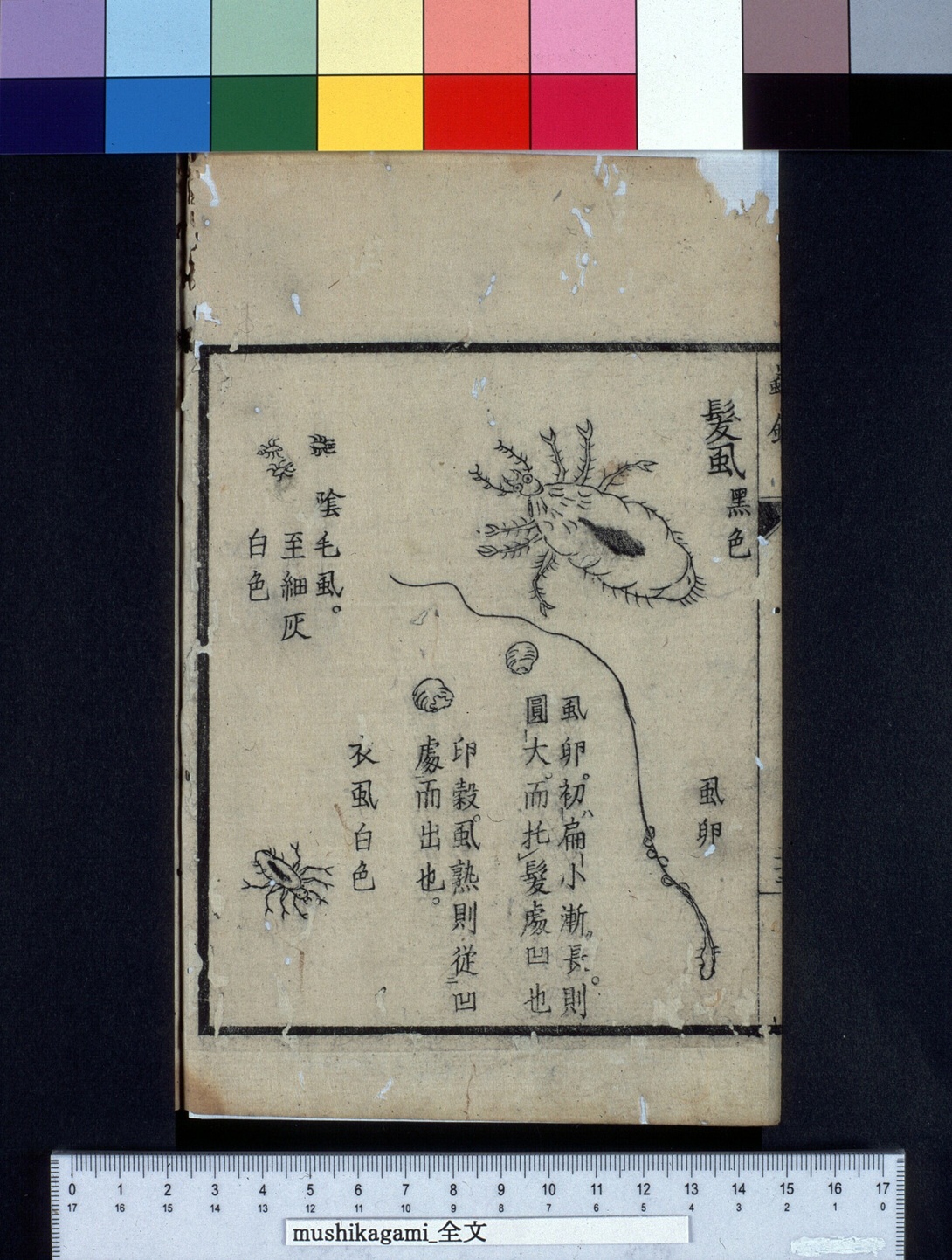

9. 蟲鑑(むしかがみ)

鴻伯解 選次 出版年不明

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書/チ-77 【 精密画像 】

河内の医師高玄竜(生没年未詳)が、顕微鏡で寄生虫を観察し、虫のスケッチと薬剤処方とをまとめて文化6[1809]年に刊行した。

診虫法として、病人の痰や排せつ物等から虫を漉しとり必ず顕微鏡で調べるべきとあり、筒容、縮伸、桶容の三種の顕微鏡を図示し、使用法を簡潔に記述している。

参考資料

- Hippocrates, 山崎 博愛. ヒポクラテース読本 : その全集の抄訳と伝記. ライフ社, 1997.

- 坂井 建雄. ガレノスGalen『全集Opera omnia』. 日本医史学雑誌. 2021, vol. 67, no. 4, p. 413–422.

- Meli, Domenico Bertoloni. The Rise of Pathological Illustrations: Baillie, Bleuland, and Their Collections. Bulletin of the History of Medicine. 2015, vol. 89, no. 2, p. 209–242.

- Bart Jaski. “Letter by J Bleuland (1756-1838) to G de Sénégra”. Utrecht University, (参照 2025-10-14).

- 梶原 瑠衣. 医学図書館所蔵の「皮膚科学教室旧蔵皮膚病図譜」について : ヘブラ“Atlas der Hautkrankheiten”を中心に. 九州大学附属図書館研究開発室年報. 2016, vol. 2015/2016, p. 38–42.

- 大鳥 蘭三郎. “第二章 近世篇 第五節 吉雄流外科”. 明治前日本医学史 第4巻 . 日本学士院日本科学史刊行会編. 日本古医学資料センター, 1964, p. 792.

- 九州大学医学図書館. “第4章 眼科教室旧蔵本”. 九州大学附属図書館, (参照 2025-10-06).

- 梁 嶸. 中日伝統医学の舌診 : 相違点の背景. 漢方の臨床. 2008, vol. 55, no. 2, p. 245–253.

- 西巻 明彦. 日本における舌診思想の一考察(その1). 日本医史学雑誌. 2010, vol. 56, no. 2, p. 197.

- 沈 澍農. 『人元脈影帰指図説』の文献学研究. 日本医史学雑誌. 2015, vol. 61, no. 1, p. 46.

- ヴォルフガング・ミヒェル. “5 「蟲」”. 附属図書館企画展 「東西の古医書に見られる病と治療: 附属図書館の貴重書コレクションより, (参照 2025-10-06).

- 上野 益三. 日本動物学史. 八坂書房, 1987, 242–243p.

- 寺畑 喜朔. 日本における臨床検査器械発達略史(第1回医科器械の歴史研究会記録). 医科器械学. 1993, vol. 63, no. 7, p. 312–318.

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 397