- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

第2章 治療法をみる・みせる

この経験を伝えるために ― 治療経験を記した写本と刊本 ―

江戸時代には、各藩の医学校などの公的な医学教育の場もあったが、医学修業の大部分は私塾で行われていた。掟に基づいた師弟関係のもと、教えられた知識は秘伝とされた。こうした中で門人たちが筆写した写本も多く残されている。

『診極圖説』は、腹診法の体系化を試みた医師瀬丘長圭による診断例の記録で、各地に写本の形で伝わっている。感触が色分けされており、赤色でむくみ、黄色でへこみを表現している。

他方、同業人に向けて、自らの治療経験を広く知らせようと書物を刊行した人物もいた。

『鍼灸要法』は、鍼灸全般の事柄を、初心者にも分かりやすくまとめた指南書である。著者の岩田利斎は、生没年や詳しい経歴は知られていないものの、本書では先行の文献を引用しつつ、自身の治療経験も踏まえて著述している。

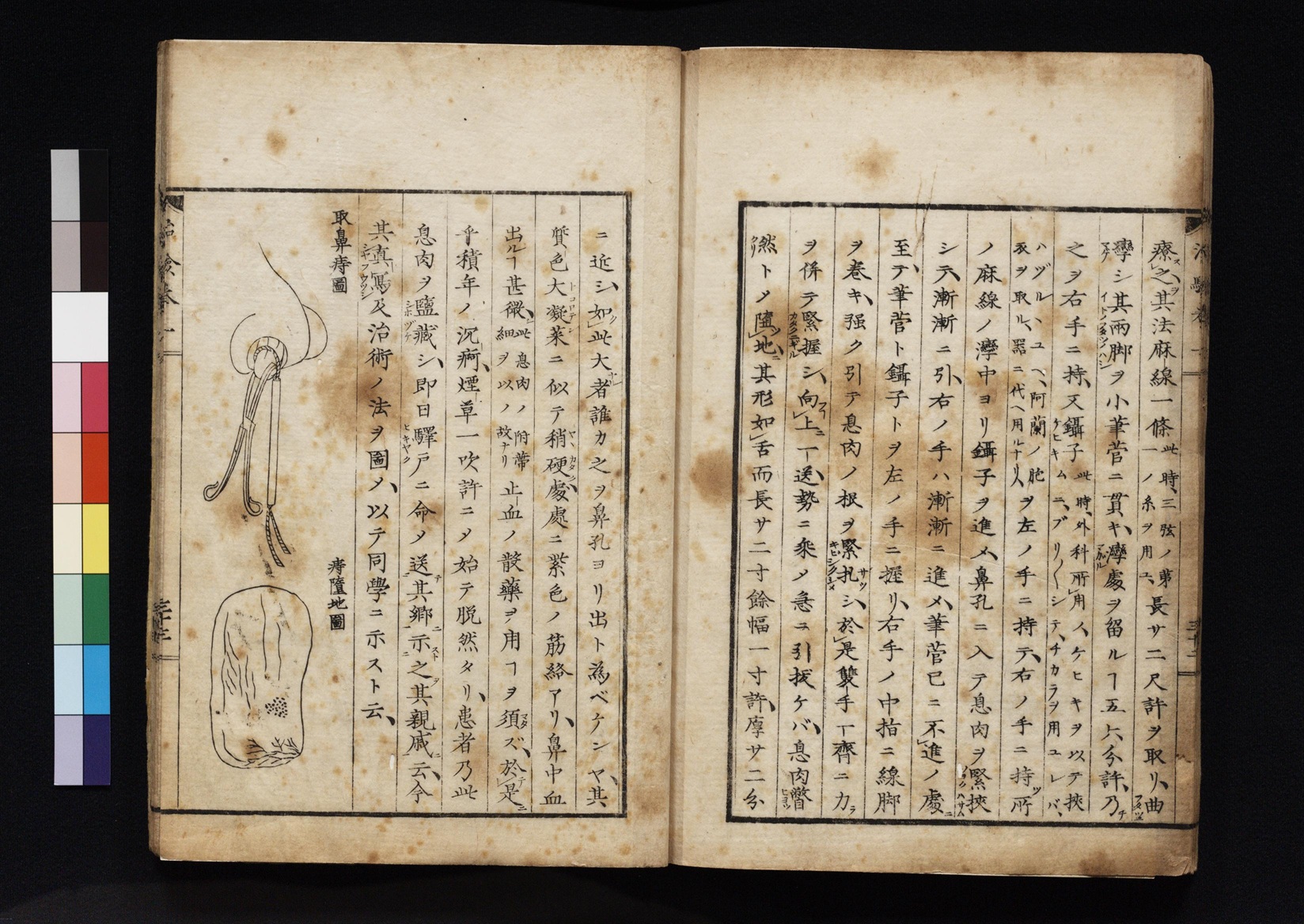

『靜儉堂治驗』は、江戸後期の産科医 片倉鶴陵が晩年に著した治験録で、97の治療例が記されている。中でも、三味線の弦を使って鼻の腫瘍を切除した事例が有名で、手術に至った経緯や一部始終が臨場感豊かに書かれている。

1. 鍼灸要法 巻之一(しんきゅうようほう)

岩田利斎 享保5 [1720]年版

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書/シ-328 【 精細画像 】

岩田利斎(生没年未詳)は、本書の序文から京の人であることがわかるが、その事績などは明らかでない。

本書は、江戸時代中期初頭に成立した鍼灸入門書である。当時、医学書は漢文で書かれることが一般的であったが、教育水準の低い鍼灸師でも理解できるように、和文で平易に書かれている。

明代までの多数の医書や鍼灸書を参照し、更なる検討の余地を残していることに加えて、不治の病症や著者の経験を包括した鍼灸治療が述べられている点でも優れている。この時代の鍼灸を考究するうえでも重要な資料である。

巻之一は、76項に分けられ、最初の5項で医の倫理、診察、予後、脈診、腹診に触れたあと、鍼法について57項、鍼灸禁忌について14項にわたって述べている。

2. 診極圖説 巻之上(しんきょくずせつ)

瀬丘長圭 撰 書写年不明

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書/シ-310 【 精密画像 】

本書は瀬丘長圭(1733-1781)による腹診医学書であり、版行されず写本で伝えられた。「医には方極・証極・診極という三極がある。診極とは腹診のことである。」とした。巻上には柴胡薑桂湯・小柴胡湯・大黄牡丹湯等の各治験所見と腹証図を載せる。巻下にはそれぞれの腹証図に関する要訣がある。東洋医学における腹診は患者の腹部に触れ、膨満、軟弱、緊張、しこり、動悸、温度等の異常所見を検出することであり、その腹証を図示した。

3. 靜儉堂治驗(せいけんどうちけん)

片倉鶴陵 述 文化14 [1817]年序

九州大学医学図書館所蔵(久保記念館旧蔵) 耳鼻咽喉科/Ka 82 【 精密画像 】

片倉鶴陵(1751-1822)は相模出身。名は元周。字は深甫。別号に静倹堂。医学を多紀藍渓に、儒学を井上金峨に学んだ。のち京都で賀川玄悦に産科学を学び、江戸で開業した。オランダ医学も吸収し、名医として知られた。

本書は多年に渡る自己の経験治例をまとめたもので97例を収載している。三味線の糸を筆の管に通した道具を自身で考案して鼻の腫瘍を除去する手術を行った例がある。本学耳鼻咽喉科初代教授の久保猪之吉は、欧州留学の折にドイツの医学雑誌にこの手術を紹介している。

(Zur Geschichte der alten Rhinologie in Japan. Archiv für Laryngologie und Rhinologie 19. 1907 pp.145-pp.153)。

本に縫われた糸 ― 外科手技を伝えた東西の古医書 ―

前近代のヨーロッパでは、医者は診断のみ行い、外科治療は床屋が行った。彼らは理髪外科医と呼ばれ、地位は低かった。

理髪外科から王室侍医にまで上り詰めたのが、フランスのパレ (Ambroise Paré 1510-1590) である。古い慣習にとらわれず自ら新たな手技を開発し、平易なフランス語で多数の外科書を著した。それらは挿図が豊かで実用性に富み、各国語に訳され広く重宝された。

近世の日本にも、刃物の傷を扱う「金創医」や皮膚疾患を扱う「瘍家」などの外科医がおり、西洋の技術も断続的に摂取した。来日した宣教師や医者に直接教えを乞うこともあれば、洋書を入手して技術を学び伝えることもあった。

師から門人へ伝わった手技は、写本の形で多く残された。『栗崎流金瘡』に縫われている糸は、傷の縫合法を再現したものである。

また西洋の外科書の翻訳も試みられた。伊勢の蘭方医 越邑徳基の『瘍科精選圖觧』は、ドイツのハイステル (Lorenz Heister 1683-1758) の外科書を訳し、図版をまとめたものである。

4. Les Oevvres(パレ著作集)

Paré, Ambroise 1633年

九州大学医学図書館所蔵(久保記念館旧蔵) 耳鼻咽喉科/P 227 【 精密画像 】

パレはフランスの外科医。理髪外科医から身を起こして王室侍医となり、国王シャルル9世・アンリ3世の主任外科医を務めた。ヴェサリウスの解剖学を取り入れ、外科学の発展と外科医の地位向上に貢献し、「外科学の父」と称された。

当資料はパレの著書を集約した『著作集』。フランス語で著され、ラテン語、ドイツ語、オランダ語、英語に訳された。日本にはオランダ語版が伝わり、伊良子光顕が『外科訓蒙図彙』として抄訳した。

ここでは頬の傷や口唇裂に対する手術の図を展示する。布を当てて女性の頬を縫合する図や、男性の口唇裂を縫合する図があり、また男性の図の横には、戦場で顔に傷を負った兵士の治療譚が記されている

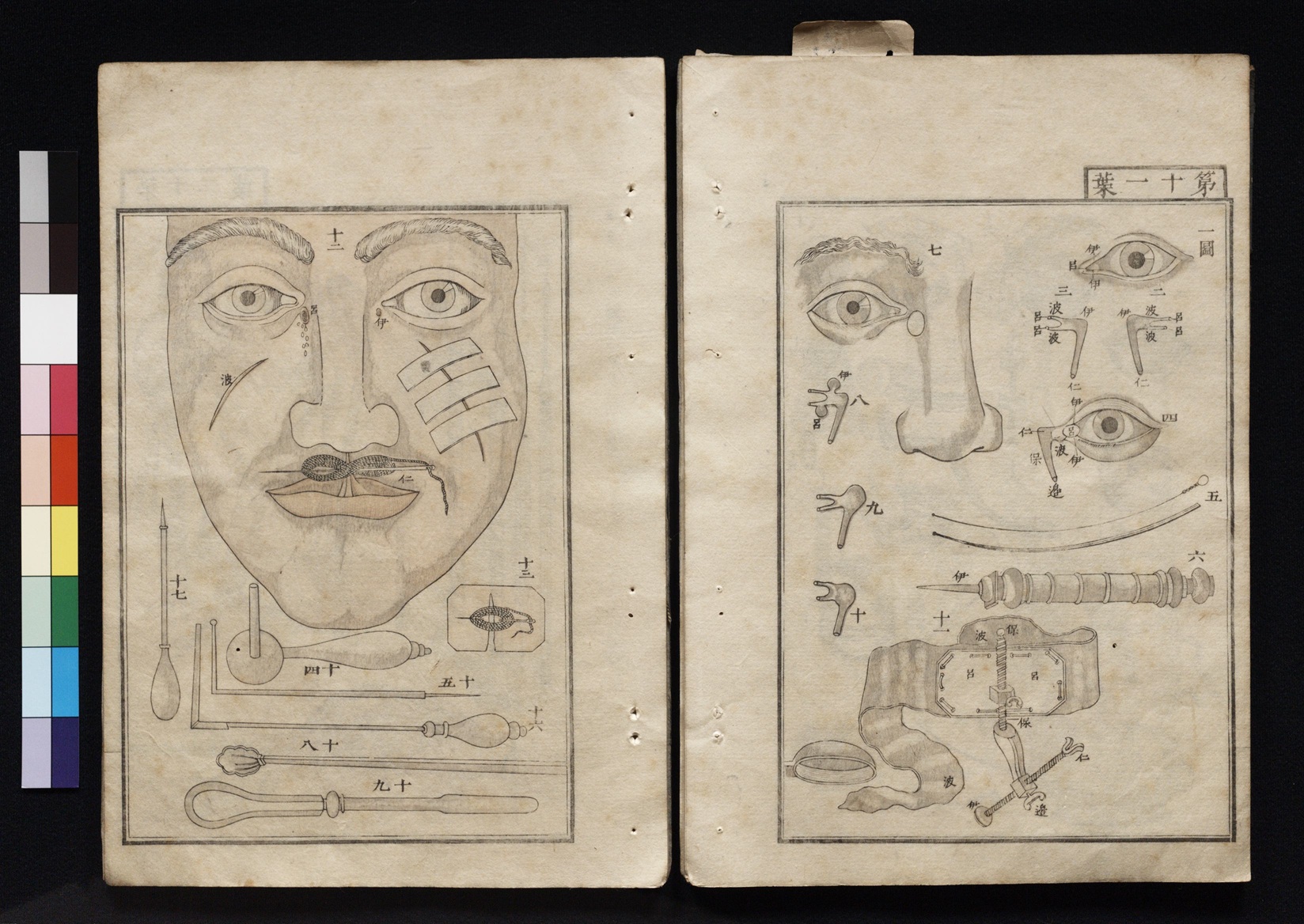

5. 瘍科精選圖觧(ようかせいせんずかい)

牢斂斯苛意志的爾 著 ; 越村徳基 譯 ; 牧信盈 画 文政3 [1820]年版

九州大学医学図書館所蔵(久保記念館旧蔵) 耳鼻咽喉科/Y 94 【 精密画像 】

本書は、ドイツの解剖学者・外科医のローレンス・ハイステル(ローレンツ・ハイスター Lorenz Heister 1683-1758)による外科書『Chirurgie(外科学)』の挿図二十六葉を抜き出し、日本語で説明を加えた外科医術書である。

上下巻で構成され、上巻には、牧信盈(牧墨僊)による精緻な銅板挿図と木版画が施されている。外科用器具並びに治術の諸方式を図解しているほか、ハイステルらの肖像画や外科手術の状景図も描かれており、信盈自身の代表作となった。

下巻は、治術上所要の器具の名及び用法を略記するなど、具体的な図の説明が記述されている。

日本にはじめて輸血法を紹介した資料としても知られる。

6. 栗崎流金瘡(くりさきりゅうきんそう)

長島元長 天保13[1842]年写

九州大学医学図書館所蔵(久保記念館旧蔵) 耳鼻咽喉科/Ku 67 【 精密画像 】

「栗崎流」は、安土桃山時代にルソンに渡って南蛮外科を学んだ栗崎道喜(1582-1665)を祖とする南蛮外科の流派である。

本書は、隈井という人物の持つ医学書『南蛮流金瘡書』と『南蛮流金瘡秘極集』を、長島元長(1793-1871)が写したものである。

長島元長は壱岐の生まれの平戸藩士。平戸藩には儒学者 山鹿素行を祖とする山鹿家があり、元長は山鹿家に入門して書庫係を担当し、多数の写本を残した。

隈井氏は医師と思われるが詳細は不明。元長は医師ではないが、縫合法の図を写す際には実際に糸を縫い、また所々に隈井氏の語った言葉を付記するなど、実際に指導を受けながらこの書を写したと思われる。

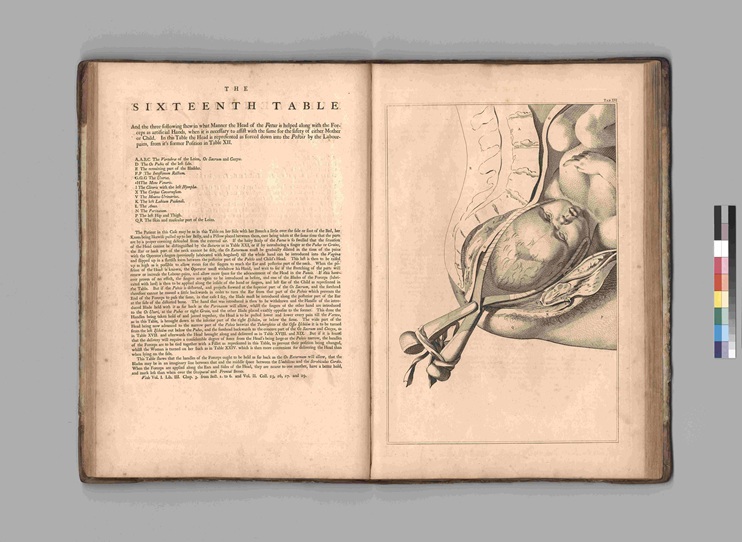

死中求活之一奇器也 ― W.スメリーの産科鉗子 ―

産科鉗子は、分娩時に胎児の頭を保持し、母子ともに安全な出産を実現するための道具である。

1588年頃、イギリスのチェンバレン兄弟が発明したが、これは一族の秘伝として秘匿された。それとは別に、1721年、フランスのパルファン(Jan Palfyn 1650-1730) がパリのアカデミーで披露して世に広めた。これをイギリスで紹介したのがスメリーである。

スメリー (William Smellie 1697-1763) 、は“The Master of British Midwifery” と称されたスコットランドの医学者である。郷里で開業医として20年ほど過ごした後、ロンドン・パリに学んで大成し、産科学に大きな足跡を残した。

展示資料 “A sett of anatomical tables, with explanations” では、産科鉗子が解説されている。記述の詳細さもさることながら、分娩補助の様子が克明に描写されている。

この図像は日本にも伝わり、片倉鶴陵が著書『産科発蒙』で引き写して紹介し、産科鉗子を「死中に活を求むるの一奇器なり」と称えた。

7. A sett of anatomical tables, with explanations, and an abridgment, of the practice of midwifery(助産実地の解剖図譜と説明と要約)

William Smellie 1754年

九州大学医学図書館所蔵 WQ/S 638/1754/貴重 【 精密画像 】

スメリーの主著の一つ。ロンドンで研究した成果を門弟に伝えるため、1751年に刊行した産科学書 ”A Treatise on the Theory and Practice of Midwifery” の実例図表として出版された。

図版を手掛けたのは、画家のJan van Rymsdyk、門人で解剖学・植物学者のPieter Camper、そしてスメリー本人と見られている。Rymsdykはオランダに生まれロンドンで活躍した画家で、解剖学者ハンター兄弟の著作などに挿絵が残っている。

銅版によるきわめて精細な図版は好評を博し、英国のみならず独・仏・蘭・米で翻訳・刊行され、産科学教本として18世紀後半に広く読まれた。

なお、書名の”sett”は初版のみに見られる誤字で、以降の版では”set”に修正されている。

8. 産科發蒙 六巻(さんかはつもう)

片倉鶴陵 寛政11 [1799]年版

九州大学医学図書館所蔵 和漢古医書/サ-42/4 【 精密画像 】

スメリーの” A sett of anatomical tables”は日本にも伝来した。オランダ通詞の楢林重右衛門は、明和7[1770]年に入手して杉田玄白に紹介し、玄白は『解体新書』で本書を引用している。

片倉鶴陵も『産科発蒙』に木版で引き写し、高く評価している。本書は、鶴陵の師 賀川玄悦の『子玄子産論』などを踏まえつつ、鶴陵自らの経験や蘭学の知見を踏まえて執筆された。

それまでの日本でも、難産時に胎児を引き出す道具は存在したが、危険時に胎児よりも母体の救命を優先するための策であり、改良が期待されていた。片倉の「死中求活之一奇器也」の語にも、そうした気運が投影されている。

蝋製胎児模型

製作者不明 19世紀後期

個人蔵

堕胎が罪とされていたキリスト教社会では、胎児に関する外科的知見の蓄積は遅かった。18世紀頃になってようやく、精度の高い解剖学的資料が現れる。解剖図に加え、19世紀には蝋製模型が作られ、胎児の姿勢や発育段階が再現された。

本資料は、Charité(シャリテ:現ベルリン医科大学)で産科学の教育に用いられたと推測される胎児の蝋製模型である。胎児は手足の細部まで精緻に再現され、臍帯や胎盤、さらにそれらを取り巻く子宮まで、色付きの実寸大で表現されている。

所蔵者のもとには同様の模型がもう一つあり、その胎児は本資料よりも発育段階が進んでいる。おそらく、胎児の発生から出産までの一連の過程を示す模型群が存在し、本資料はその一部であったと考えられる。

参考資料

- 宮川 隆弘. 『鍼灸要法』について. 日本医史学雑誌. 2010, vol. 56, no. 2, p. 231.

- 谷田 保啓. 『鍼灸要法』と『鍼灸要穴法』『十四経穴治法』の関係について. 日本医史学雑誌. 2021, vol. 67, no. 2, p. 237.

- 大塚 敬節. 腹診考(2). 日本東洋醫學會誌. 1961, vol. 11, no. 2, p. 74–78.

- 松本 一男. “解説 腹診法と腹診書 : その重要性と解題”. 日本漢方腹診叢書. オリエント出版社, 1986, p. 1–28.

- 久保 猪之吉. 鼻喉科醫トシテノ片倉元周(附圖三). 大日本耳鼻咽喉科會會報. 1909, vol. 15, no. 6, p. 451–461.

- 森末 新. 将軍と町医 : 相州片倉鶴陵伝. 有隣堂, 1978.

- 富士川 游. “鼻病の療法”. 富士川游著作集 第1巻 (東洋医学・医学分科史). 思文閣出版, 1980, p. 329–330.

- 石原 明. 漢方名医のさじ加減. 健友館, 1984, 217–223p.

- 阿知波 五郎. わが国産科鉗子の歴史. 医譚. 1956, vol. 12, p. 1512–1519.

- 富士川 游. “片倉鶴陵先生”. 富士川游著作集 第7巻 (伝記 1). 思文閣出版, 1980, p. 109–113.

- 杉立 義一. ウィリアム・スメリーの遺跡と人物像. 日本医史学雑誌. 1985, vol. 31, no. 4, p. 41–57.

- Neil Jeffares. “RYMSDYK, Jan van”. Dictionary of pastellists before 1800. Neil Jeffares編. Online edition, 2022., (参照 2025-10-09).

- “Jan van Rymsdyck”. RKD Research., (参照 2025-10-09).

- 富士川 游. “ハイステルと我邦の外科”. 富士川游著作集 第8巻 (伝記 2). 思文閣出版, 1981, p. 507–511.

- 西村 貞. “瘍科精選図解の撰者について”. 日本銅版画志. 藤森書店, 1939, p. 222–234.

- “西洋医学への道(医学)導入”. 日本耳鼻咽喉科史. 日本耳鼻咽喉科史編纂委員会編. 1983, p. 49.

- 松田 利夫, 清水 勝. 日本における輸血に関する知識の萌芽 : 江戸期医学書に見られる輸血の認知度. 薬史学雑誌. 2015, vol. 50, no. 2, p. 159–164.

- 中山 広司. 山鹿素行の研究. 神道史學会, 1988, 185p.

- “長島元長”. 国書人名辞典 第3巻. 市古 貞次 ほか編. 岩波書店, 1996, p. 469.

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 292