- HOME

- Service

- Libraries

- Learning

- Learning

- Education

- Research

- Literature & Information

- Purchasing Research Materials

- Access to Papers

- Reference Management Tool

- Publication of Research Outputs

- Literature & Information

- About Us

第四部 春本の雅俗

春画とは、江戸のポルノグラフィであるが、それが冊子体となったものが春本である。むろん江戸時代の人々のみが、こういったものを好んでいたのではない。「性」というものは、古今東西の老若男女に共通する関心事である。ただし、その「行為」を露骨に描くものもあれば、ある意味、医学的な見地から描くもの、漢文体の小説として(一見)格調高く描くもの、解説文だけを集めてあえて春画を抜いたものなど、変り種も多い。中野氏が集めたのは、どちらかと言えば、そういった変化球的な春本であった。

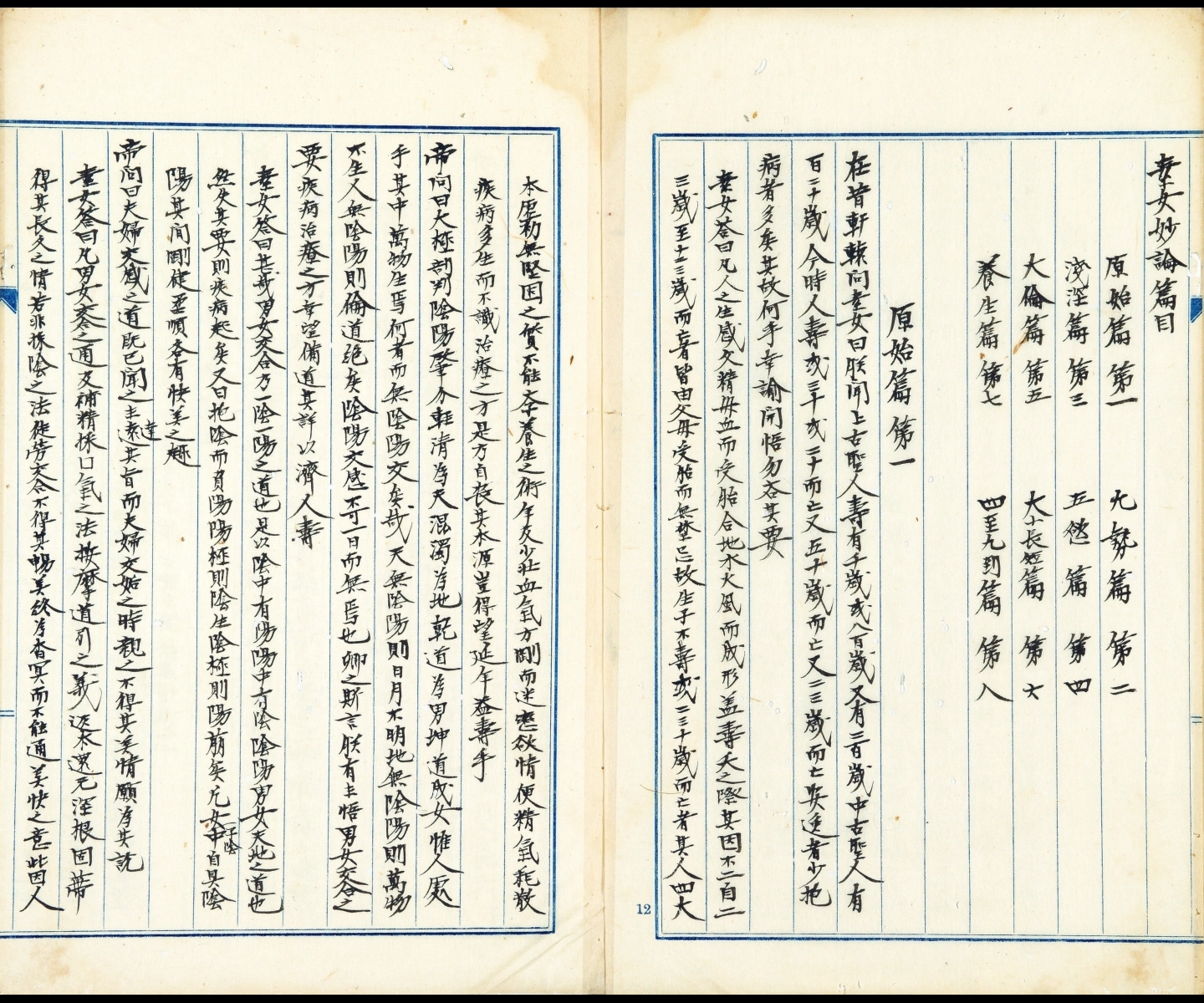

4-1. 素女妙論(そじょみょうろん)

編者未詳

縦 24.2 × 横 16.5cm 1巻1冊 嘉靖45年(1566)〈推定〉序、明治時代写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/近代a/ソジ)

中国・明代に刊行されたとみられる房中書(性交の秘儀などを記した本)。現在は写本として、日本に伝存するのみ。『素女妙論』には嘉靖15年刊本系と同45年序刊本系とが存在するが、本書は後者のうち、現存が確認できる唯一の写本という。外題には「神仙活談録」とある。(川平)

《参考文献》永塚憲治「新出の『素女妙論』写本二種について」(『日本歯科医史学会会誌』30-2、2013年)、同「九州大學付属圖書館雅俗文庫所藏『素女妙論』― その翻字と校合―」(『医譚』第100号、2014年)

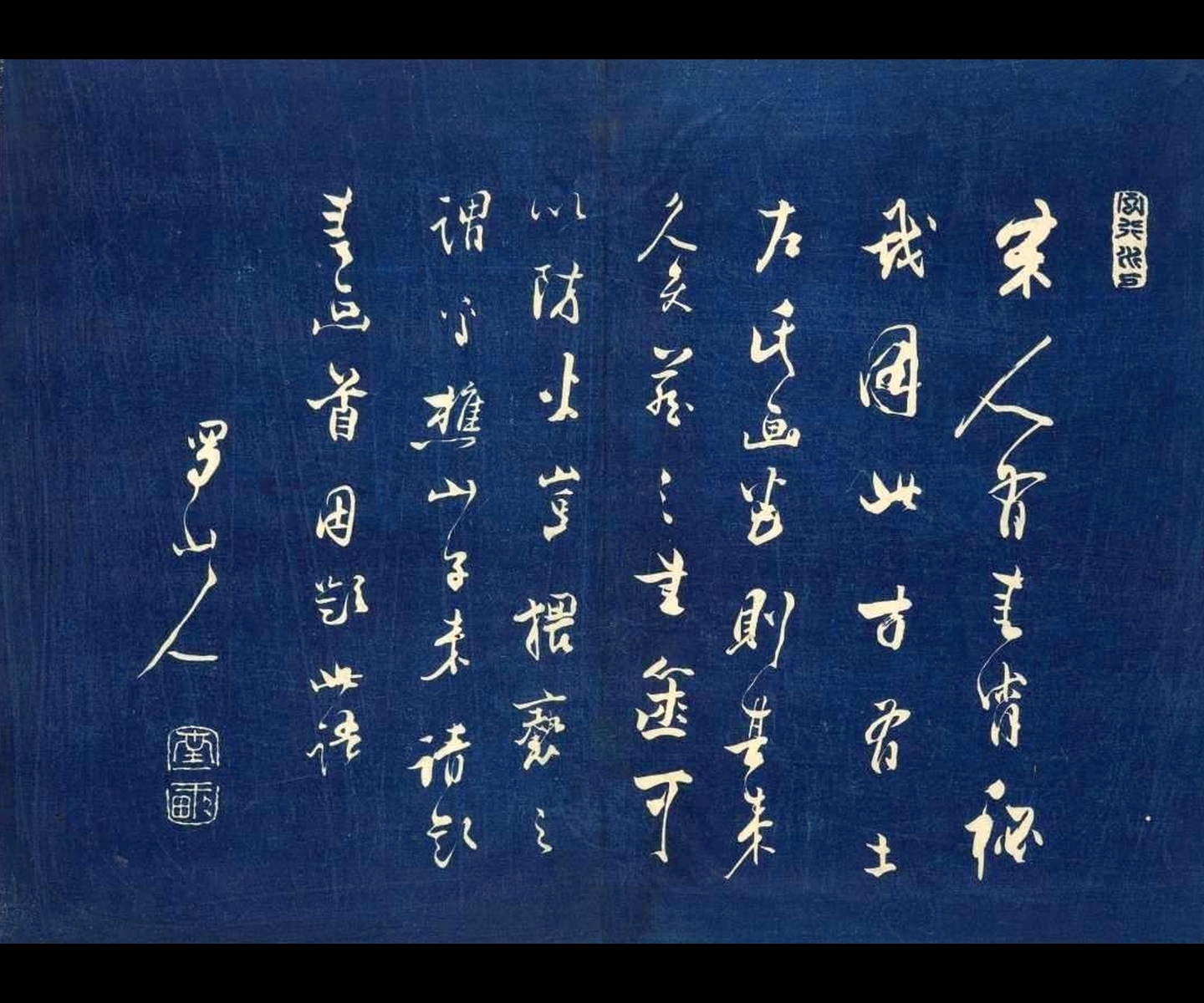

4-2. 春窓秘辞(しゅんそうひじ)

淇澳堂主人編

縦 26.8 × 横 18.1cm 1帖(折本) 近世後期刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/春本a/シユ)

12ヶ月12枚の春画にちなむ文章(艶文)を集めたもの。大田南畝の漢文序にはじまり、鹿都部真顔・宿屋飯盛・式亭三馬・山東京伝・曲亭馬琴など当時を代表する狂歌師・戯作者12人が参画し、自筆版下を提供した豪華本。文化10年(1813)頃刊行。巻末の淇澳堂主人の奥書によれば、春画篇のほうは追って刊行するというが、もともと「春画なき春画帖」という、変わった趣向を狙ったものではないかとされる。稀覯本。(川平)

《参考文献》中野三敏『和本の海へ 豊饒の江戸文化』(角川選書、2009年)、板坂則子「『春窓秘辞』―戯作者と艶本」(『戯作と艶本 馬琴から英泉へ、艶本化の水流』、武蔵野書院、2023年)

4-3. 華月帖(かげつじょう)

亀齢軒斗遠編

縦 27.5 × 横 16.0cm 1帖(折本) 天保7年(1836)刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/春本a/カゲ)

影絵のみの春画帖。賀茂長命(じつは賀茂季鷹)序。豊後竹田出身の花道家・文人であった斗遠が、京都の友人・賀茂季鷹を語らって、狩野永岳・円山応震・土佐光文・岸岱・岡本豊彦ら、当時の名だたる京都の絵師たちに描いてもらったもの。絵は日本の古い説話や風俗絵に取材するものが多く、影絵の趣向とも相まって、古雅で幻想的な雰囲気を漂わせる。展示箇所は『小柴垣草子』の一場面を円山応震が描いたもの。(川平)

《参考文献》中野三敏「亀齢惑溺」(『江戸狂者傳』所収、中央公論新社、2007年)

4-4. 絵本笑上戸(えほんわらいじょうご)

喜多川歌麿画

縦 21.8 × 横 15.4cm 3巻3冊 近世中期刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/春本a/エホ)

多色刷の春本。序文は歌麿の女房(「麿内」)が「松禄様」あてに出した手紙の体をとっている。「麿がさるお方より誘われて、急に江ノ島参りをすることになったので、自分が絵本の彩色をすることになった。これは夫婦の共同作業だ。題名も自分の癖をそのまま付けた」などとある。円熟期の歌麿の画業として評価が高い。(川平)

《参考文献》林美一『江戸艶本大事典』(河出書房新社、2014年)

4-5. 色つばな

〔石川豊信〕画

縦 14.9 × 横 21.3cm 1巻1冊存 近世中期刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/春本a/イロ)

男色の春本。3冊のうち巻下のみ存。墨刷。前半に絵、後半に文章。小松屋百亀著といわれてきたが、林美一氏は石川豊信の初期作品と判断する。「衆道のながれは弘法の水」と題する文章1丁半、そのあとに「色つばな伝受の巻/曲取四十八手」と題し、交合の仕方の解説5丁。(川平)

《参考文献》林美一『日本艶本大事典』(河出書房新社、2014年)、林美一「日本艶本目録(10)」(『近世庶民文化』第98号、1966年)

4-6. 開巻斂咲(かいかんれんしょう)

著者不明

縦 18.2 × 横 12.5cm 1巻1冊 〔宝暦7年〈1757〉〕刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/春本a/カイ)

洒落本風の春本。『遊仙窟』の主人公・張文成が国に帰るとき、美女・十娘から授けられた秘書であるという。内容は男女の性器の解説・図解、交合図、交合の仕方、性具の図解など。「差定帳」(『大坂本屋仲間記録』第8巻所収)宝暦7年7月の項に、無許可出版ゆえに売買差し止め処分にあったことがわかる。その意味でも貴重。(川平)

《参考文献》中野三敏「わ印(一)―『開巻斂咲』」(『和本の海へ』所収、角川学芸出版、2009年)

4-7. 〔春画〕

九霞山樵(池大雅)著

縦 16.2 × 横 9.7cm 1帖(折本) 年次不明・刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/春本a/シユ)

文人画家・池大雅が描いた春本。序によれば、『古今著聞集』に出る「おそくづのえ」(偃息図の絵)を模して描いたものであるという。偃息図(「えんそくず」とも)とは、男女の交合を描いた春画のことで、「笑い絵」とも呼ばれる。本品はそれが俳画風のコミカルな筆致で描かれる。国書データベースによれば大雅の春本として、『洞房春意』(1帖、日本艶本目録〔未定稿〕による)があるというが、本書を指すか。(川平)

4-8. 〈兼好法師/志道軒/芝居狂言〉夢物語講釈(ゆめものがたりこうしゃく)

〔奥村政信〕著

縦 14.7 × 横 21.5cm 1巻1冊存 年次不明・刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/春本a/ケン)

謡曲『摂待』を春本化したもの。目録に「中の巻」「全部三巻」とあることより、本書はもと3巻本のうちの巻中であることが分かる。これとは別に『〈兼好今法師/志道軒〉徒然夢物語夜講釈』(2巻)なる本が存在し、その下巻は本書とほぼ一致する。ただし挿絵は相違し、春画は見えない。本書を再編集したものだろう。(川平)

《参考文献》岡田甫『〈兼好今法師/志道軒〉徒然夢物語夜講釈』(有光書房、1974年)

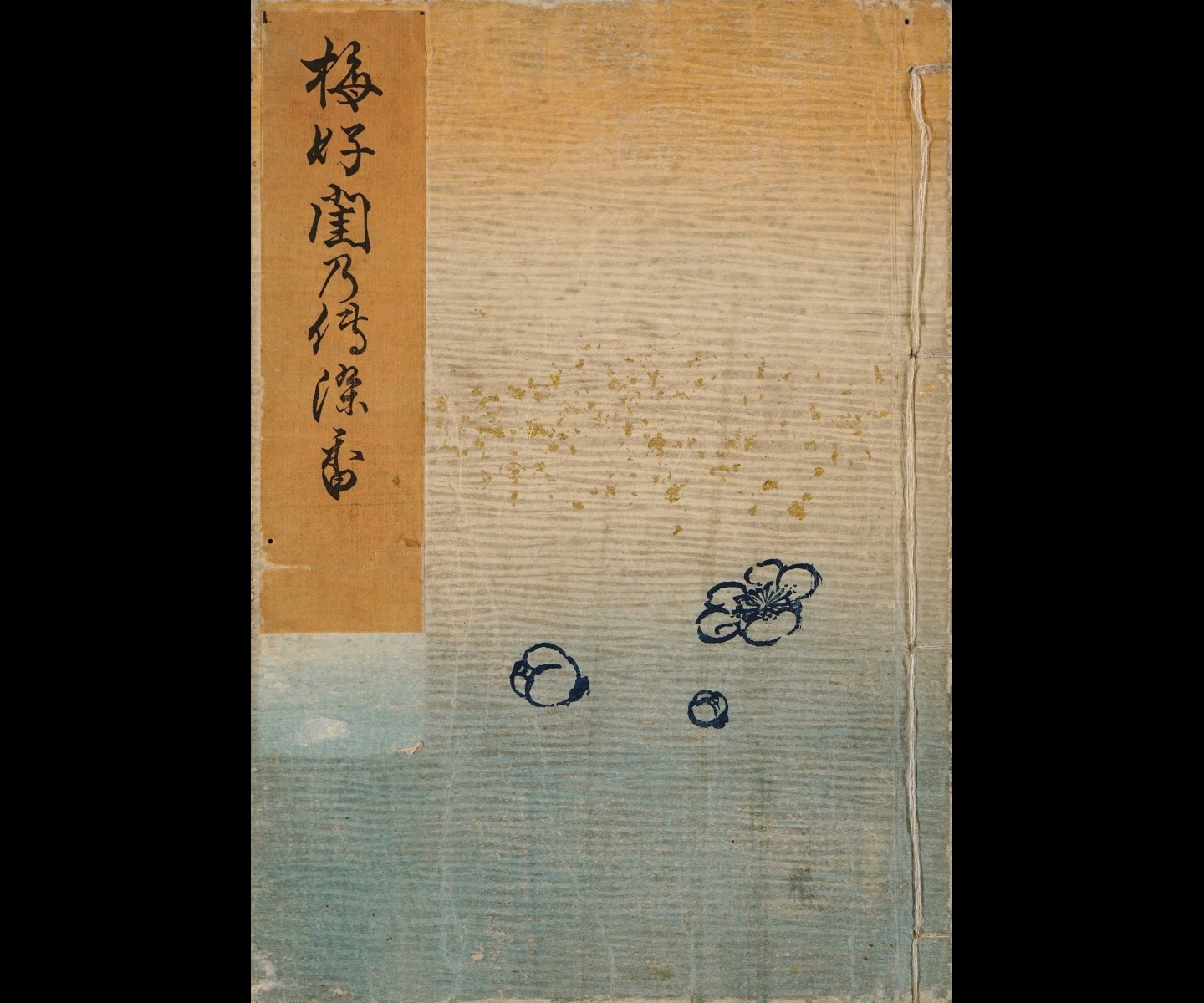

4-9. 梅好閨の伝染香(うめごのみねやのうつりが)

紀行安作、又平(歌川国貞)画

縦 22.3 × 横 15.7cm 1巻1冊存 天保12年(1841)刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/春本a/ウメ)

為永春水のベストセラー人情本『春色梅暦』の春本化。もと3巻のうちの上巻のみ存。原作では省略された、主人公・丹次郎とその恋人・仇吉など、登場人物たちの交情を描く。高度な多色刷りの技術を駆使した豪華版。翌年これに対抗して、『梅暦』の版元・文永堂は、原作者である春水と国貞を起用し、春本の最高峰ともいえる『春色初音之六女』を出版する。(川平)

《参考文献》林美一『日本艶本大事典』(河出書房新社、2014年)、同『歌川国貞』(『江戸艶本集成』11巻、河出書房新社、2012年)

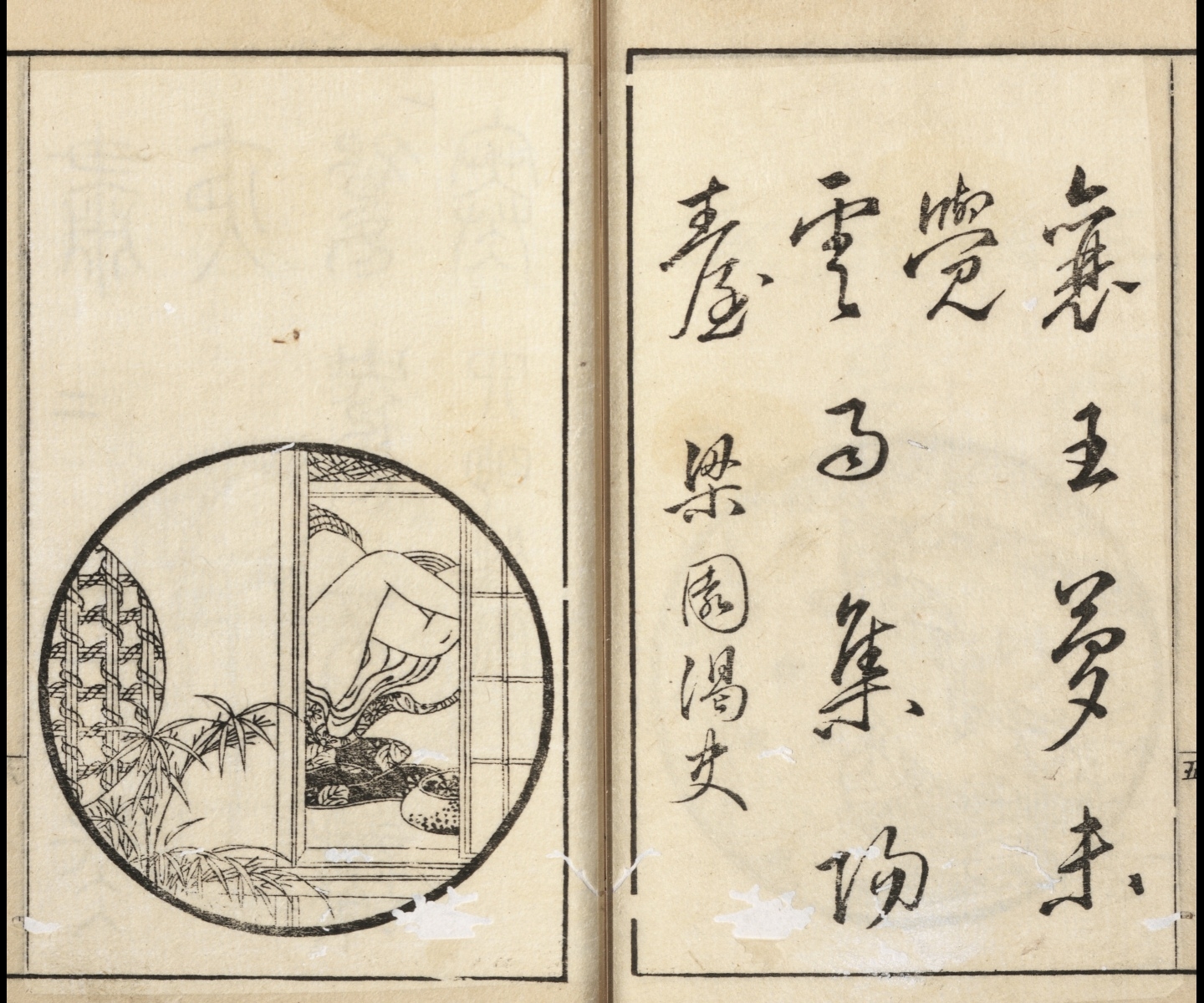

4-10. 春臠拆甲(しゅんれんたくこう)

活活庵主人著

縦 18.5 × 横 12.0cm 1巻1冊 明和5年(1768)跋・刊

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/春本a/シユ)

漢文体の春本。宝暦13年(1763)序。著者の活活庵主人は、沢田一斎の弟子で諸大夫の樫田安房守、画は月岡雪鼎とされる。前半は画と漢詩、後半は文章からなる。独身で33歳の烏生という男が主人公で、秘薬を手に入れて房事に励むというもの。前半の画は、丸窓のなかに男女の交合する様子が一部分だけうかがえるという趣向で、一種の品位を備えている。(川平)

《参考文献》森銑三「大雅堂遺事」(『森銑三著作集』第3巻所収、中央公論社、1973年)、『春臠拆甲/春風帖』(太平書屋、2014年)

解説文執筆者一覧

川平 敏文 九州大学大学院人文科学研究院教授

陳 笑薇 九州大学大学院人文科学府専門研究員

王 自強 九州大学大学院人文科学府博士後期課程三年

賈 思敏 九州大学大学院人文科学府博士後期課程一年

野尻 萌果 九州大学大学院人文科学府修士課程二年

このページは、第61回九州大学附属図書館貴重文物展示「続・雅俗繚乱 ―江戸の秘本・珍本・自筆本―」(会期:令和6年5月10日~6月29日)を電子展示として再構築したものです。展示にあたりましては、監修者として川平敏文教授(九州大学大学院人文科学研究院)に多大なるご協力をいただきました。また、九州大学デジタル資料整備事業による皆様からのご寄付を経費に充てさせていただきました。心よりお礼を申し上げます。