- HOME

- Service

- Libraries

- Learning

- Learning

- Education

- Research

- Literature & Information

- Purchasing Research Materials

- Access to Papers

- Reference Management Tool

- Publication of Research Outputs

- Literature & Information

- About Us

第三部 名家の自筆資料

中野氏の前任者として九州大学で教鞭をとった中村幸彦氏(1911~1998)は、「江戸のことは何でも分かる」と言ったという。日本文学史の教科書に載るような人物であっても、柿本人麻呂や紫式部の自筆物は、さすがに残っていない。しかし江戸時代の人物ならば、残っている可能性がある。大田南畝をはじめとして、上田秋成・山東京伝・酒井抱一・荻生徂徠・沢田東江といった、名だたる学者・文人たちの自筆資料が見られるのも、江戸文学の醍醐味と言えよう。

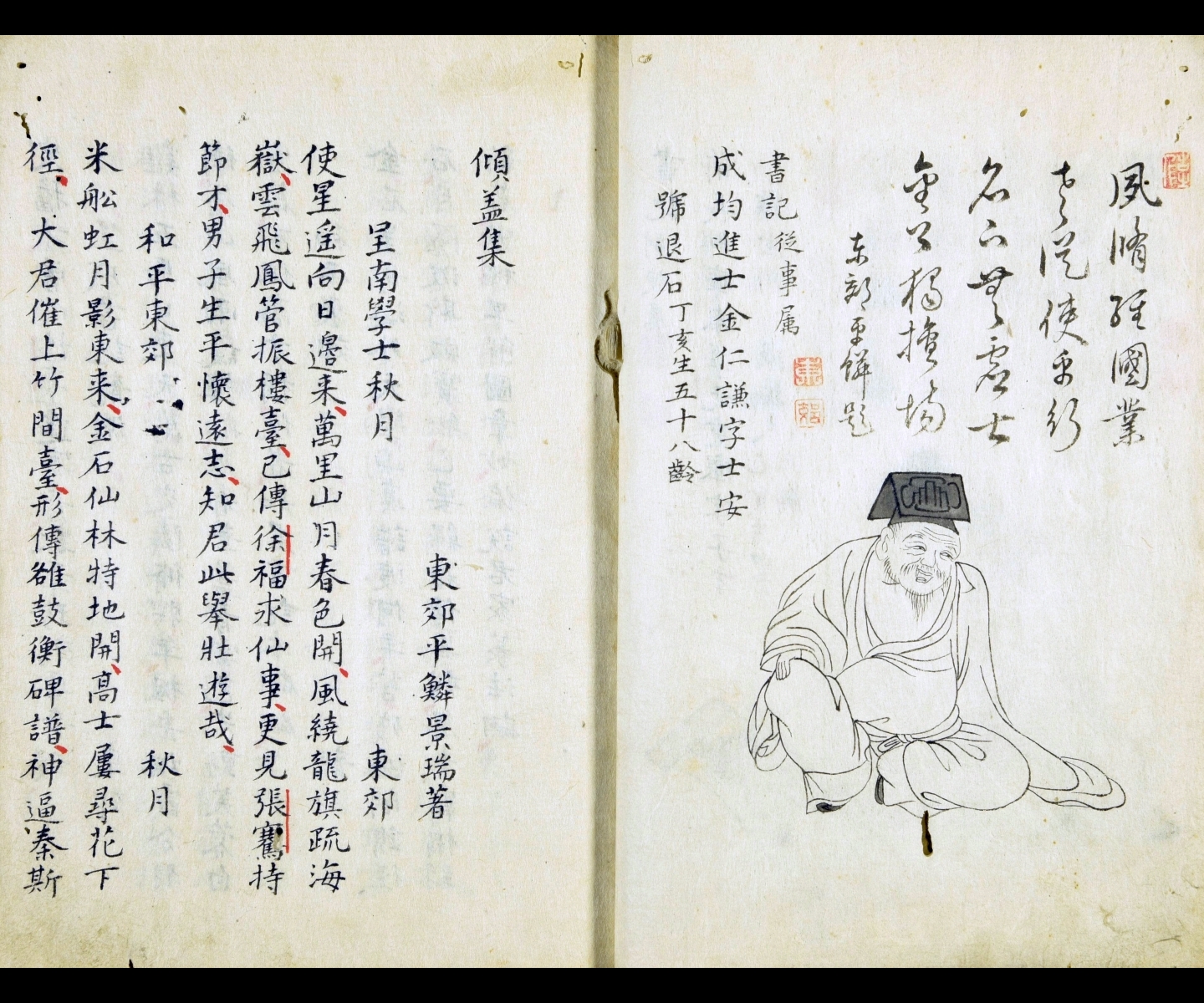

3-1. 傾蓋集(けいがいしゅう)

沢田東江著(自筆)

縦 25.1 × 横 18.1cm 1巻1冊 宝暦14年(1764)成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/詩文b/ケイ)

本書は宝暦14年に来朝した朝鮮使節制述官南秋月・正書記成龍淵・副書記元玄川、従書記金退石の四人と応酬した詩文などを記したもの。本文の冒頭には、使節の一人一人の肖像画が掲げられている。朝鮮使節への一部の詩は、東江の詩集『来禽堂詩草』(天明元年〈1781〉刊)にも収録されている。展示箇所は朝鮮の書記(従事)金仁謙の肖像画と本書の内題。(王)

《参考文献》川平敏文「漢詩文」(『雅俗繚乱 第56回附属図書館貴重文物展観図録』、九州大学附属図書館発行、2015年)

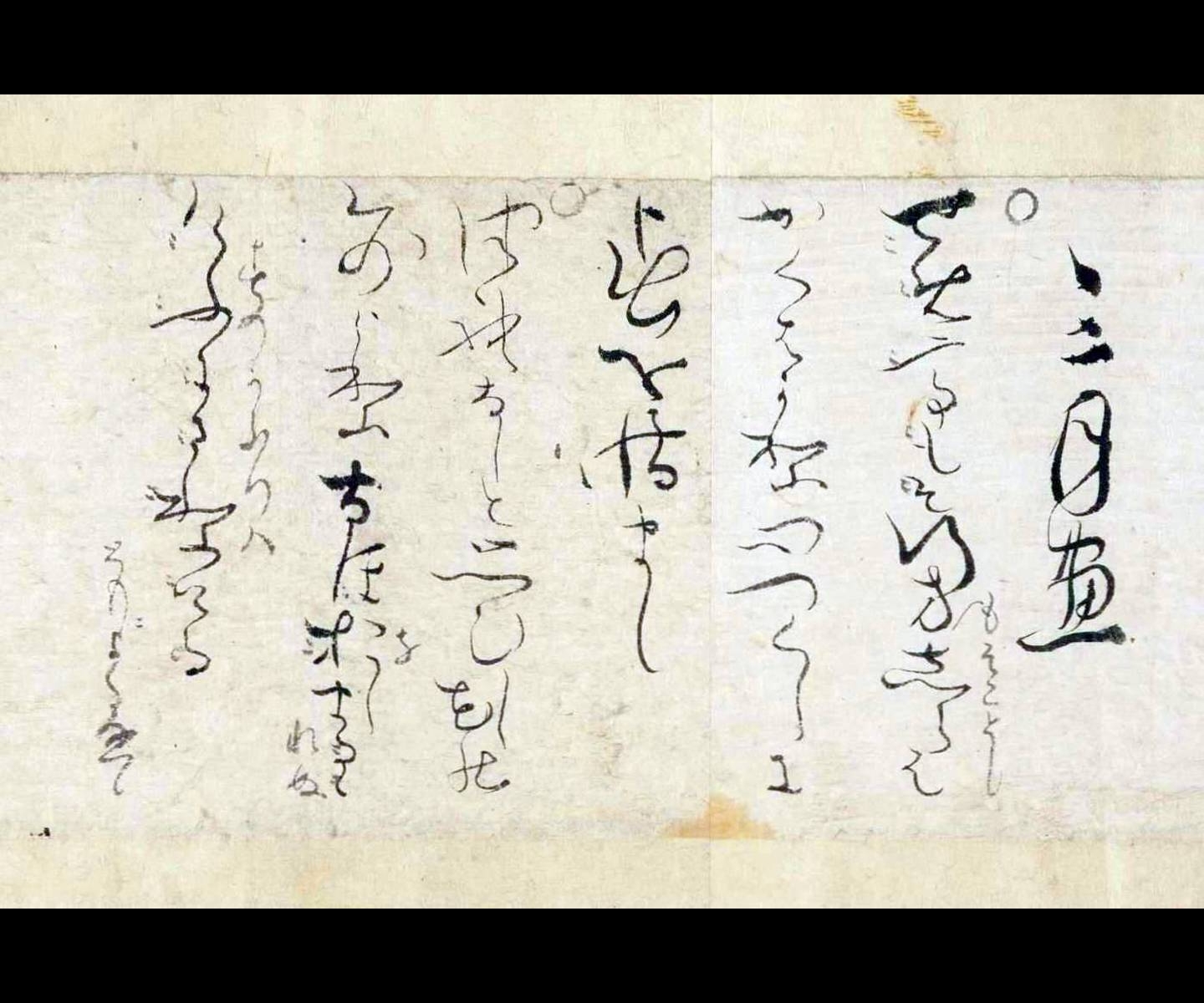

3-2. 池大雅和歌巻(いけのたいがわかかん)

池大雅詠、冷泉為村批点(各自筆)

縦 16.6 × 横 567.7cm 1軸 近世中期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/歌書a/イケ)

本書は「立春」や「子日」、「霞」などの20題40首の和歌を収めている。巻末には、六明道士大雅堂定亮の漢文識語が掲載されている。池大雅が冷泉為村に和歌を学んだことは知られており、定亮の識語には、謙阿上人明亮の紹介で為村に入門したことが記されている。また、和歌の本文には、為村自らの添削や批語が多数見られる。展示箇所は「三月尽」の本文。(王)

《参考文献》久保田啓一「池大雅和歌巻」(中野三敏編『西日本未刊善本展』、九州大学国語国文学研究室発行、1985年)

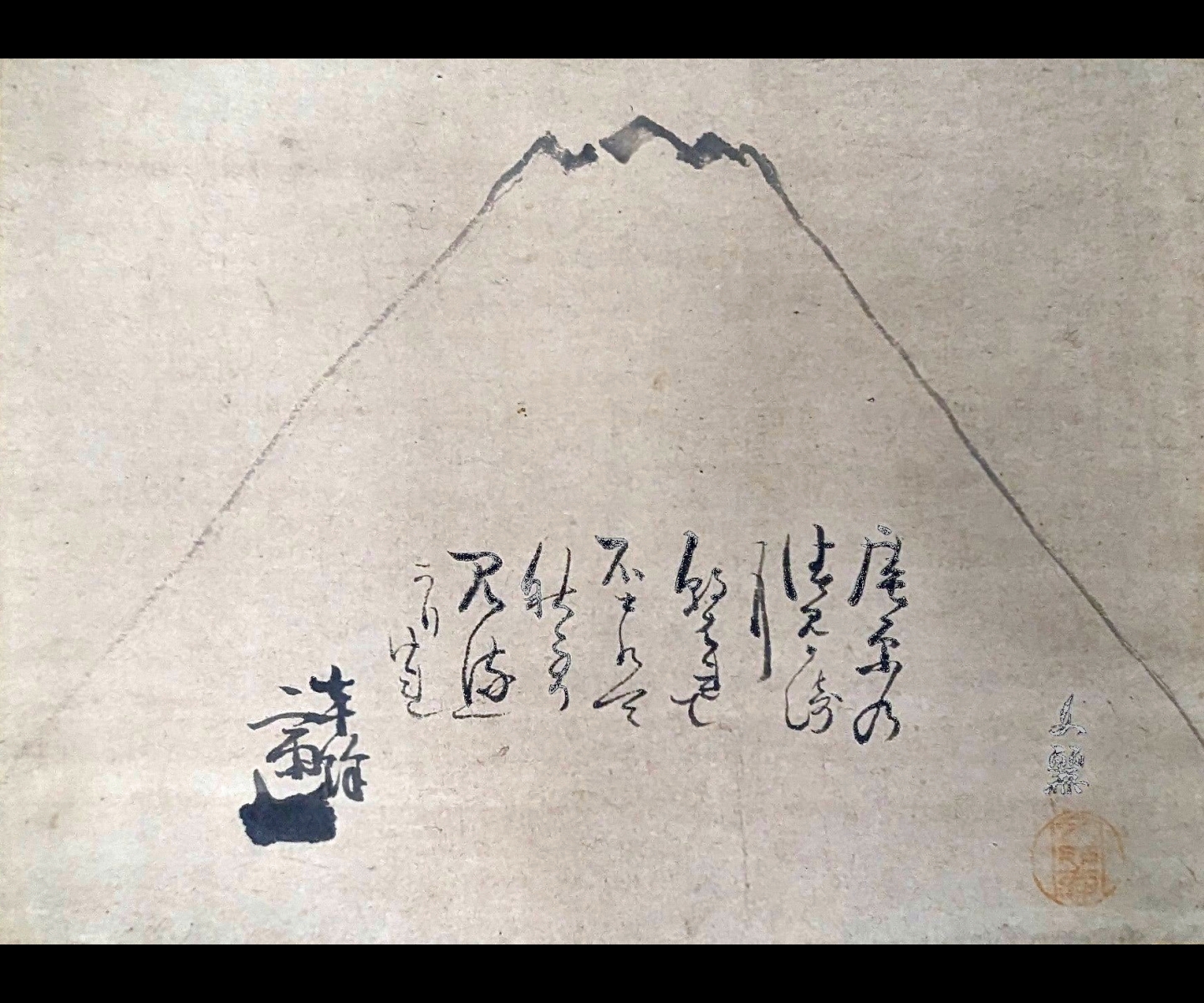

3-3. 富士画賛(ふじがさん)

甲賀文麗画、上田秋成賛(各自筆)

縦 33.5 × 横 45.7cm 1幅(紙本) 文化年間(1804-1818)成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/掛軸類a/フジ)

本作品は、シンプルな線で描かれた富士山の輪郭の下に、秋成が賛を書き付けたもの。画賛としての和歌「庵原の清見が崎に朝はれて不士は秋こそ見るべかりけれ 七十 餘斎(花押)」は、秋成の歌文集『藤簍冊子』(享和2年〈1802〉自序、文化3年〈1806〉刊)に収録されている。画者の文麗は、晩年の秋成の肖像画を描いたことでも知られる。(王)

《参考文献》飯倉洋一「富士山図」(日本近世文学会編『上田秋成 没後二〇〇年記念』、日本近世文学会、2010年)

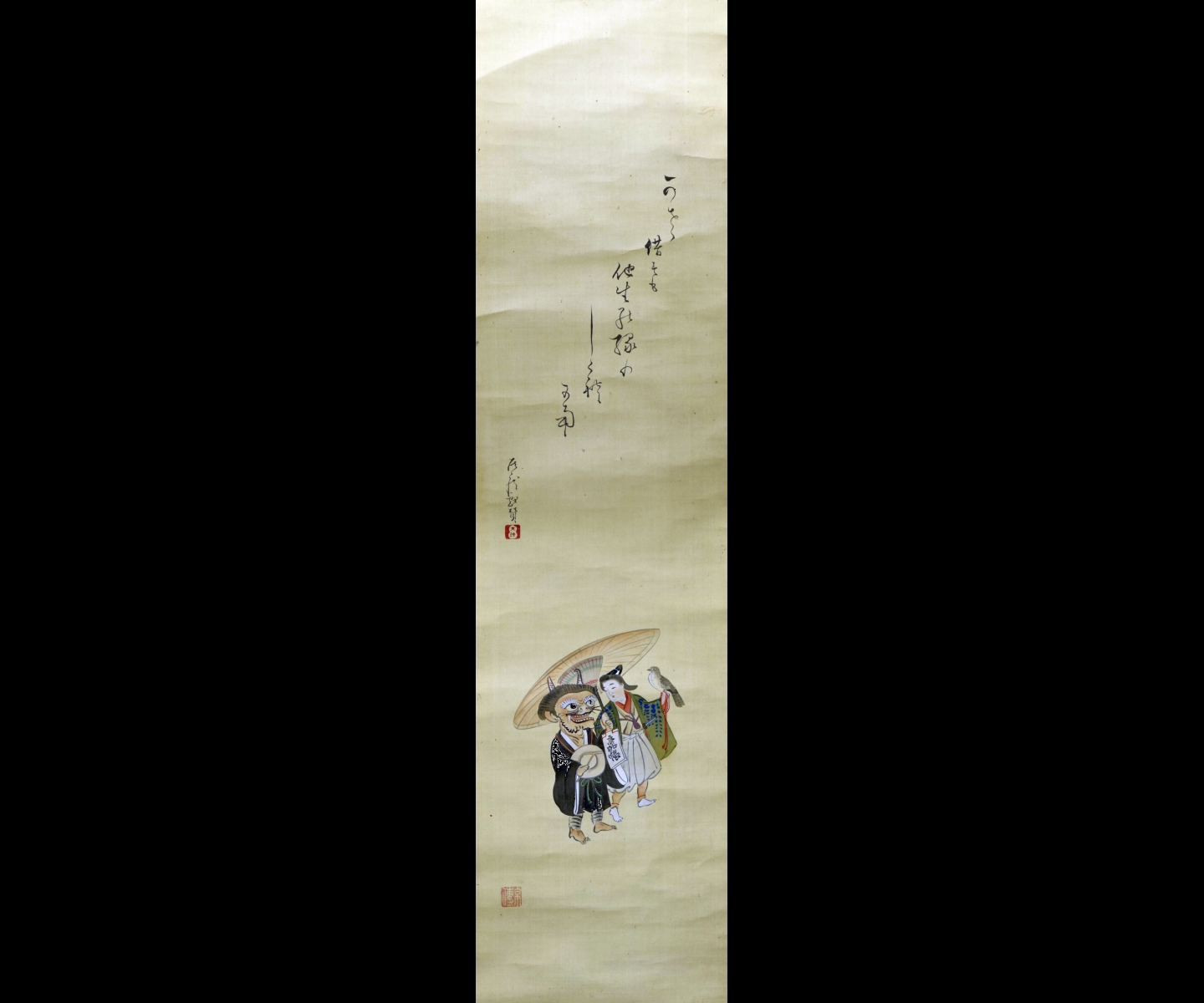

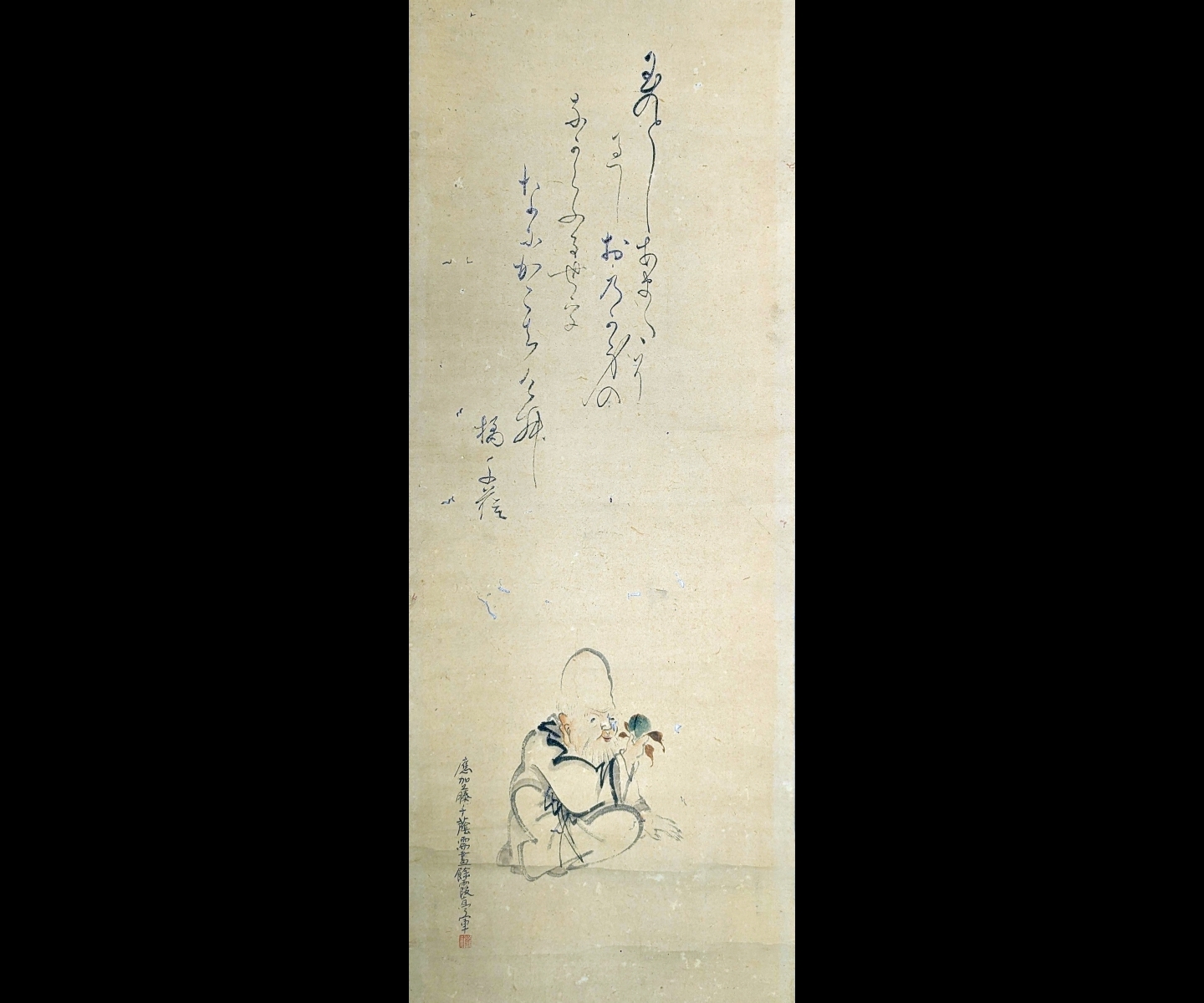

3-4. 鬼之図(おにのず)

山東京伝画、酒井抱一賛(各自筆)

縦 101.5 × 横 25.8cm 1幅(絹本) 近世後期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/掛軸類a/オニ)

江戸後期の画家である酒井抱一の賛句「かさ借すも他生の縁のしぐれかな」は、浮世絵師・戯作者として活躍した山東京伝の絵とあわせて作られたもの。その絵は、「鬼の寒念仏」や「鷹匠」、相合傘などを組み合わせて描かれたものである。本書の箱蓋表に「京傳大津繪 抱一讃」という墨書がある。大津絵は、近江国大津の追分、三井寺の周辺で売られていた素朴な民芸的絵画として、鬼の念仏・瓢箪鯰・鷹匠など戯画的、風俗的な主題が一般的であった。(王)

《参考文献》高杉志緒「画譜・絵本・掛軸」(『雅俗繚乱 第56回附属図書館貴重文物展観図録』、九州大学附属図書館発行、2015年)

3-5. 加藤文麗画馬図(かとうぶんれいがばず)

加藤文麗画(自筆)

縦 94.1 × 横 29.9cm 1幅(絹本) 近世中期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/掛軸類a/カト)

本作品は、満開の桜の木の下で一頭の馬が片方の後ろ脚を蹴り上げ、後方を見つめる様子を描いている。加藤文麗は、江戸中期の幕臣・絵師であり、若き頃狩野常信・狩野周信に狩野派の画法を学び、山水・花鳥・人物画にすぐれ、本格的画技を示したが、むしろ谷文晁の最初の師として知られている。「竜虎図襖」(建仁寺開山堂方丈蔵)、「墨画雑画巻」(東京国立博物館蔵)などが有名。(王)

3-6. 培斎先生遺稿抄(ばいさいせんせいいこうしょう)

林檉宇著、古賀侗庵評(各自筆)

縦 21.5 × 横 16.2cm 2巻2冊 近世後期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/詩文c/バイ)

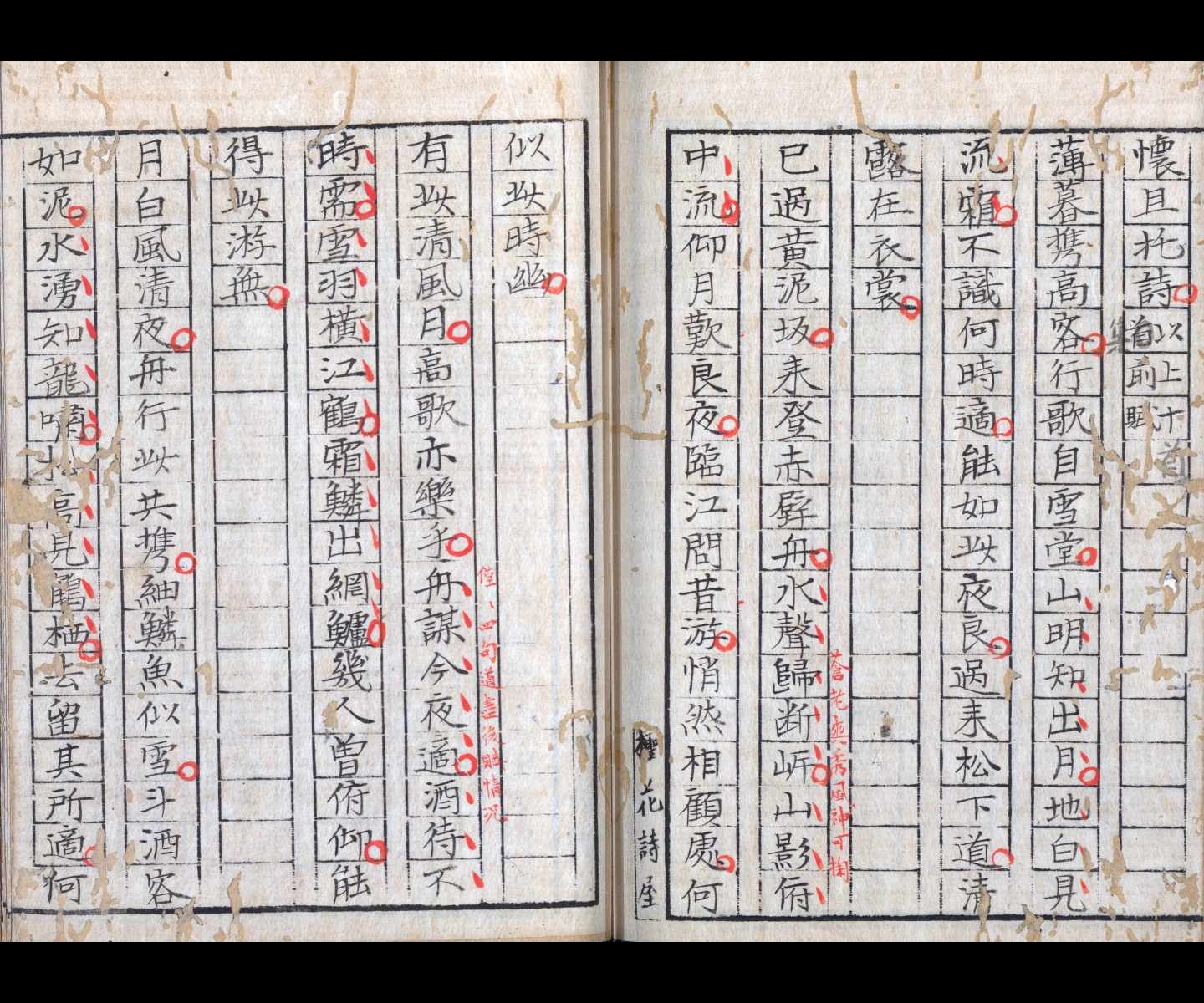

幕府大学頭・林檉宇の漢詩集。「檉花詩屋」と刻された6行18字詰め原稿用紙を使用している。近世後期の漢学者である古賀侗庵は、下冊の「律赤壁三十首」の行間に「令読者飄飄欲仙」(読者をして飄飄として仙ならしめんと欲す)などの朱筆評語、およびその連作の後に天保2年(1831)の朱筆識語を記している。侗庵は幕府儒官として、林檉宇・友野霞舟などの昌平黌関係の人々と共に、しばしば詩会を開いた。展示箇所は、侗庵の朱筆評語である。(王)

《参考文献》今関天彭「古賀侗庵」(揖斐高編『江戸詩人評伝』第1巻、平凡社、2015年)

3-7. くちあそひ

本間游清著(自筆)

縦 18.1 × 横 26.7cm 1巻1冊 近世後期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/歌書a/クチ)

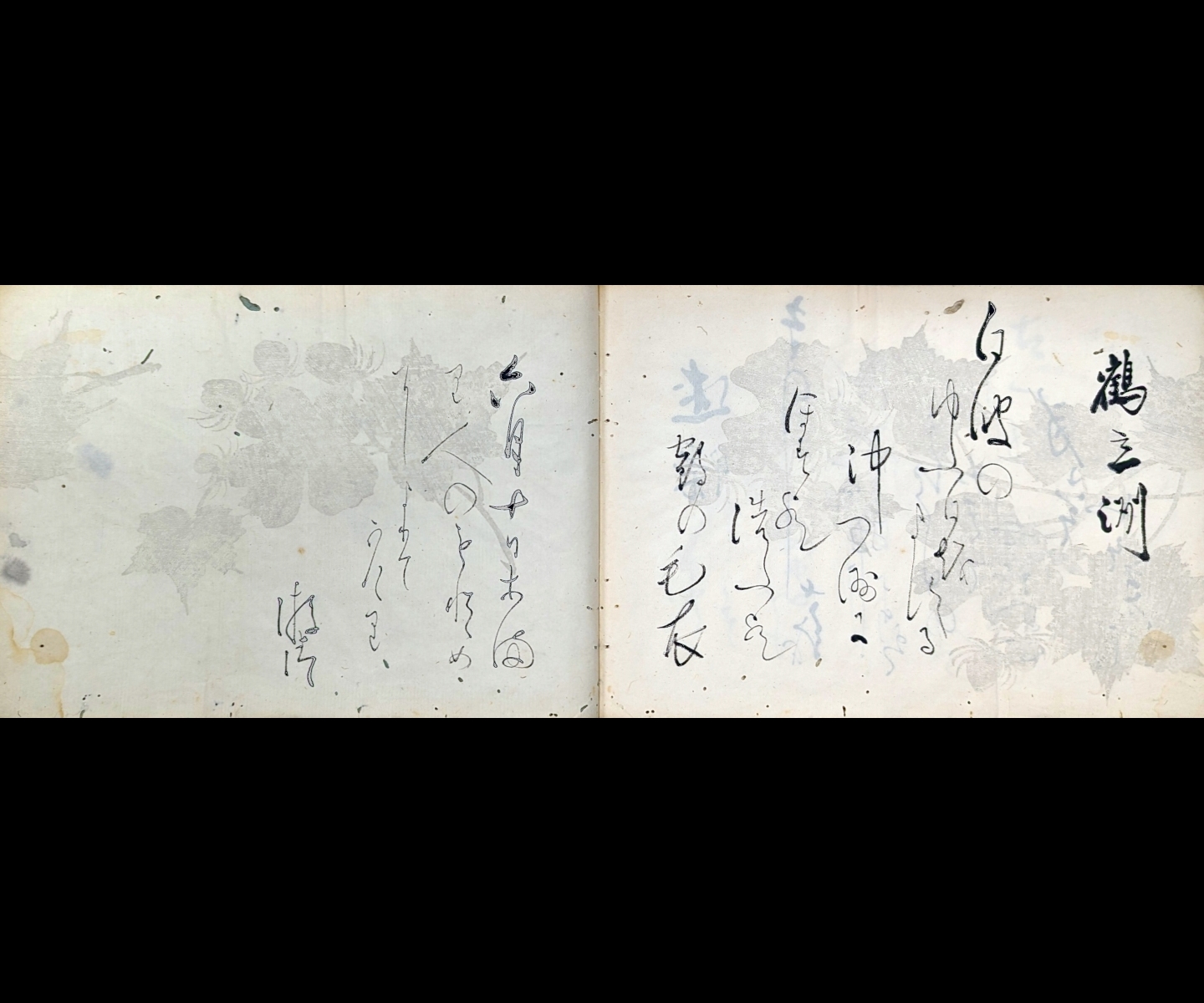

「鶯」や「暁庭落花」などの20題20首の和歌を収めたもの。葉と花の模様を漉き込んだ紙が使用されている。巻末に「六月十日あまり人のもとめによりてかけり」という游清の識語がある。山本信哉氏によれば、伊予吉田藩の医者である本間游清は、村田春海に国学と和歌を学び、平田篤胤・伴信友と共に、和学の三大家と称された。展示箇所は、「鶴立洲」を題とする和歌(右)と、游清の識語(左)である。(王)

《参考文献》山本信哉「誤られたる本間游清」(『伊予史談』第34号、伊予史談会、1923年)

3-8. 異本名家略伝(いほんめいかりゃくでん)

山崎美成著(自筆)

縦 23.2 × 横 16.1cm 3巻3冊 近世後期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/伝記a/イホ)

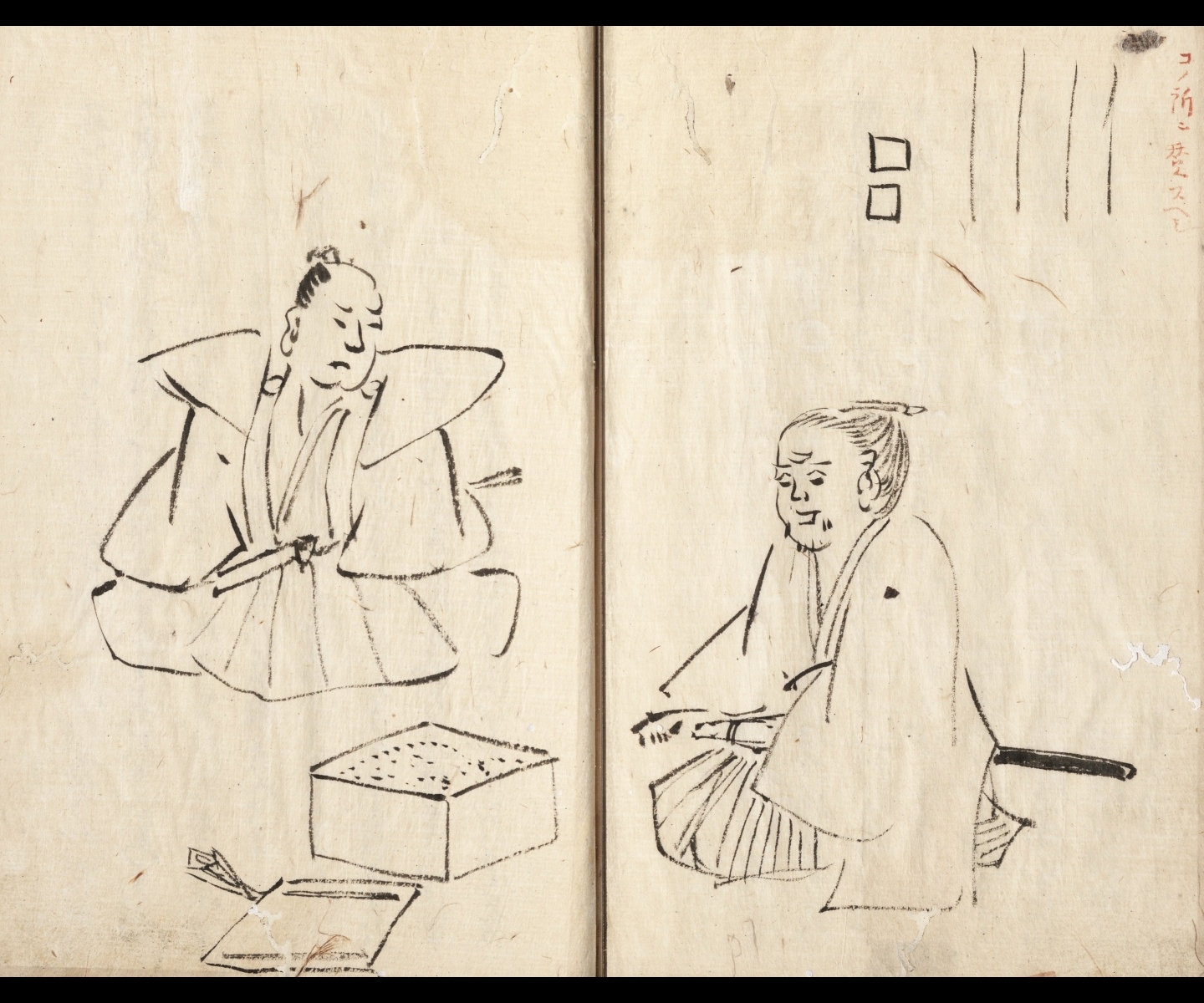

松花堂昭乗や皆川淇園・平賀源内など近世初期から中期にかけての文化人の伝記を集めたもの。巻一の挿絵の余白には、線が引かれ、朱筆で「コノ所ニ賛スヘシ」と注記されている。巻三末に三村竹清の識語がある。本書は、天保13年(1842)に刊行された『名家略伝』の稿本か。ただし、本書は刊本『名家略伝』の本文とは異なる箇所が多数見られる。また、『日本藝林叢書』第8巻(六合館、1928年)には、本展示品を底本とした翻刻が収録されている。(王)

3-9. 誹諧之秘記(はいかいのひき)

松木淡々(自筆)

縦 23.8 × 横 17.9cm 1巻1冊 寛保3年(1743)成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/俳諧a/タン)

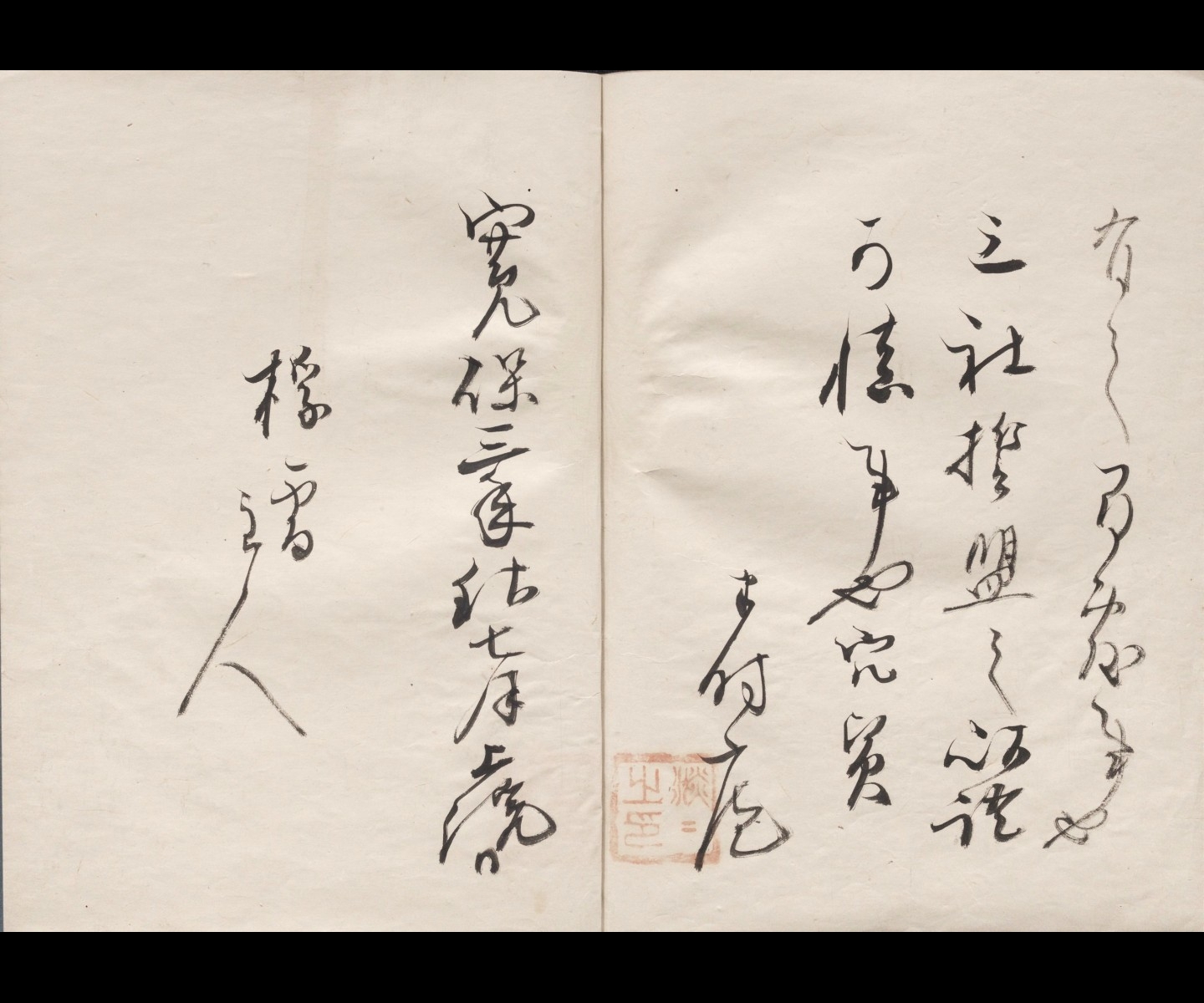

本書は、淡々が桴雪主人に授けたもの。『袖珍抄』『本式并古式』と共に、宝暦9年(1759)に『誹諧三部書』として刊行され、松尾芭蕉の著作とされているが、偽書である。桴雪主人は未詳であるが、『淡々文集』(寛保2年刊)巻三の第17条「桴雪へ返事」に言及される人物か。淡々は其角に入門し、享保頃に一派を開き、半時庵流と称する俳風を広めた。展示箇所は、巻末の奥書。(王)

《参考文献》贄川他石「作法書解説」(山本三生編『俳句講座』第6巻、改造社、1932年)

3-10. 雪渓堂珍蔵 大潮宛詩文集(せっけいどうちんぞう だいちょうあてしぶんしゅう)

荻生徂徠、服部南郭ほか著(各自筆)

縦 31.0 × 横 644.0cm 4軸 近世中期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/掛軸類a/セツ)

荻生徂徠・服部南郭などの漢学者や、松平頼寛・本多忠統などの大名、無隠道費・悦峰道章などの僧侶、清人沈燮庵などの27人の、大潮元皓宛書簡・漢詩文を収録している。本書は、大潮元皓に関わる文人ネットワークを知る際の重要な資料であろう。若木太一氏によれば、元皓は正徳・享保期(1711-1736)に徂徠一門と親しく交流したらしい。展示箇所は元皓に宛てて徂徠が詠んだ「次韻」などの漢詩作品である。(王)

《参考文献》若木太一「大潮元皓の生涯」(『雅俗』第19号、雅俗の会、2020年)

3-11. 加藤千蔭書画幅(かとうちかげしょがふく)

餘霞亭軍画、加藤千蔭賛(各自筆)

縦 88.2 × 横 27.2cm 1幅(紙本) 近世後期成・写

九州大学中央図書館所蔵(雅俗文庫/掛軸類a/カト)

近世中後期の国学者・歌人である加藤千蔭が和歌「玉のとしあまたに過しおのが身のながらふる世をなにかこちけむ」を記し、千蔭の需要に応じて餘霞亭軍が寿星図を描く。餘霞亭軍は未詳であるが、加藤千蔭はかつて建部綾足などに絵を学んだだけでなく、多くの画賛をも遺していた。鈴木淳氏は、千蔭は歌書画一体の文人として、近世歌人の中で、随一の存在であると高く評価している。(王)

《参考文献》鈴木淳「橘千蔭の画歴」「千蔭画賛録」(『橘千蔭の研究』ぺりかん社、2006年)

解説文執筆者一覧

川平 敏文 九州大学大学院人文科学研究院教授

陳 笑薇 九州大学大学院人文科学府専門研究員

王 自強 九州大学大学院人文科学府博士後期課程三年

賈 思敏 九州大学大学院人文科学府博士後期課程一年

野尻 萌果 九州大学大学院人文科学府修士課程二年

このページは、第61回九州大学附属図書館貴重文物展示「続・雅俗繚乱 ―江戸の秘本・珍本・自筆本―」(会期:令和6年5月10日~6月29日)を電子展示として再構築したものです。展示にあたりましては、監修者として川平敏文教授(九州大学大学院人文科学研究院)に多大なるご協力をいただきました。また、九州大学デジタル資料整備事業による皆様からのご寄付を経費に充てさせていただきました。心よりお礼を申し上げます。