- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

第7章 杉田玄白

杉田玄白(すぎた げんぱく / 1733–1817)

『解体新書』で蘭学を日本に広めた医学革命の先駆者

杉田玄白は江戸時代中期の蘭学者・医学者であり、西洋医学を日本に紹介した先駆者の一人です。

1771年に解剖を見学した際、持参していたオランダの解剖学書『ターヘル・アナトミア』の正確さに驚き、ともに見学していた前野良沢・中川淳庵ら同志とともに翻訳を開始しました。

この翻訳書は、1774年に『解体新書』として刊行され、体系的な西洋解剖学が初めて日本に紹介されました。

また、原書の図を再現した解剖図も掲載されました。

それまでの日本では漢方医学が主流で、人体の構造についての理解も限定的でしたが、『解体新書』により、骨格や臓器の正確な構造が明らかになりました。

オランダ語の知識が不十分な中、翻訳作業は4年に及びました。その際の苦労は、晩年の回想録『蘭学事始』に詳述されています。

『解体新書』は、日本の医学教育や科学的思考の発展に大きく寄与し、その後の蘭学や近代医学の基盤となりました。

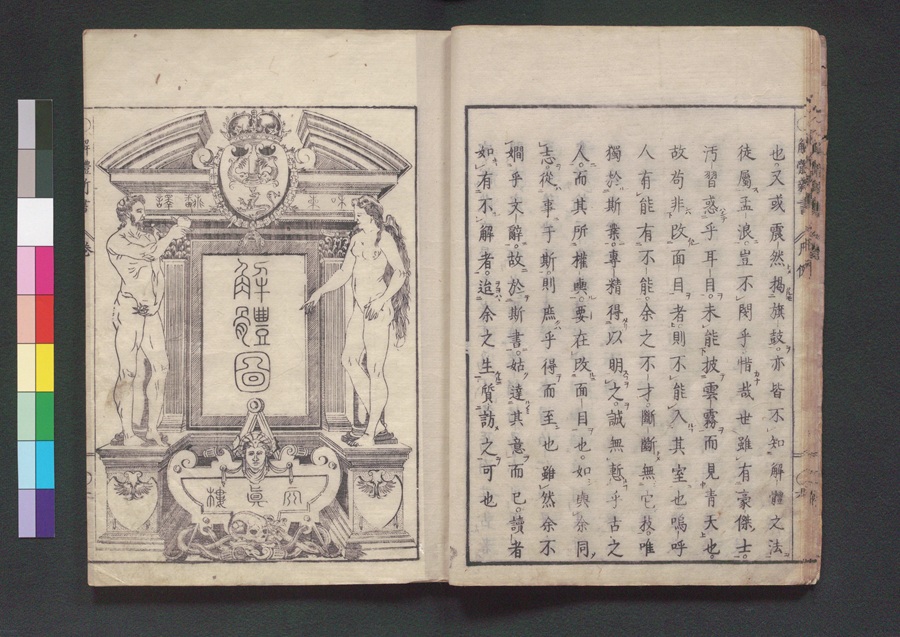

1. 解體新書(かいたいしんしょ)

杉田玄白 1774年(安永3年)版

九州大学医学図書館所蔵(和漢古医書/カ-5) 【 詳細情報 】

本書『解体新書』は、江戸時代中期、杉田玄白を中心とする医師たちによって翻訳・刊行された、日本初の本格的な西洋医学解剖書の和訳書です。

原書は、ドイツ人医師ヨハン・アダム・クルムスが著した解剖学書『Anatomische Tabellen』です。簡潔な解説と解剖図により教科書として広く読まれ、オランダ語版『Ontleedkundige Tafelen』も出版されました。このオランダ語版は日本にも伝わり、「ターヘルアナトミア」と呼ばれました。

『解体新書』はこの書をもとに、日本語に翻訳され、精緻な図版とともに木版刷りで刊行されました。

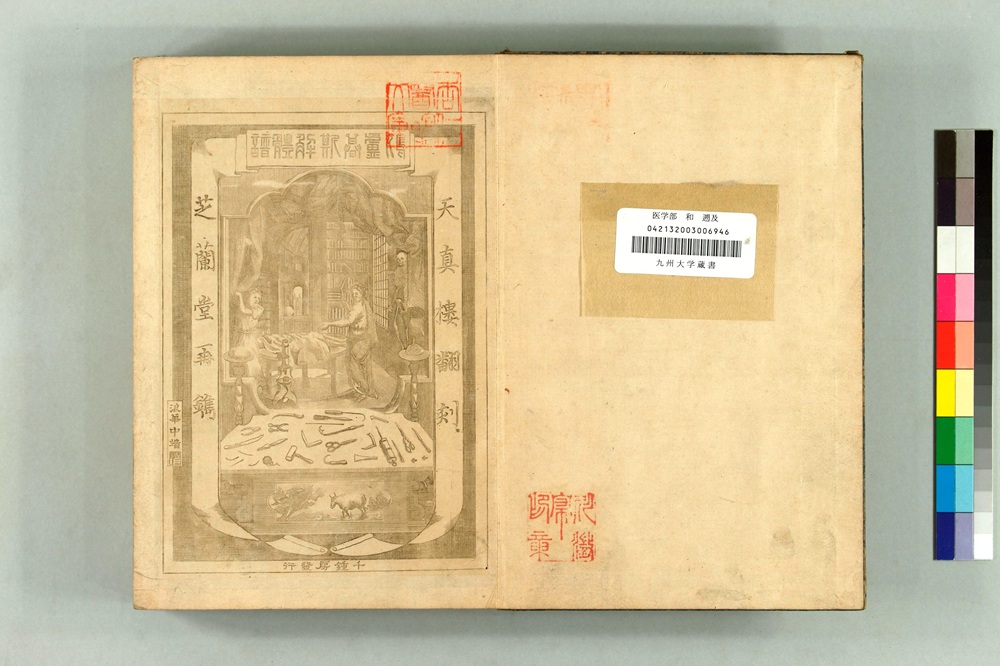

2. 重訂解軆新書銅版全図(じゅうていかいたいしんしょどうばんぜんず)

杉田玄白翻刻 1826年(文政9年)版

九州大学医学図書館所蔵(杏仁醫館文庫/Su 46) 【 精細画像 】

『重訂解体新書』は、杉田玄白の指導のもと、『解体新書』を大幅に加筆・修訂した改訂版です。

1826年(文政9年)に刊行され、図版には銅版画が用いられています。これらの銅版図は、中伊三郎(生没年不詳-1860年)によるものとされ、従来の木版図に比べてはるかに精緻で写実性に富んでいます。

翻訳の正確性の向上に加え、内容の補完および図版の質の向上によって、本書は原典に一層近づいた解剖学書として位置づけられます。

3. 病學通論(びょうがくつうろん)

緒方洪庵 譯述 1849年(嘉永2年)版

九州大学医学図書館所蔵(和漢古医書/ヒ-17) 【 精細画像 】

『病學通論』は、宇田川玄真の遺志を継ぎ、洪庵がオランダやドイツの医学書をもとに、西洋医学の理論を書いた日本で最初の病理学書です。

「病気とは何か」「その原因や分類」「身体の異常とはどのような状態か」といった、医学の根本を理論的に解説しています。当時主流であった漢方医学が病を「気」や「体質」の乱れとしてとらえるのに対し、洪庵は身体の器官や組織の変化によって病が生じると考え、診断や治療も論理的・実証的に行うべきだと主張しました。この自然科学的な視点に基づく考え方は、後の日本医学の近代化に大きな影響を与えました。

蘭学の継承と展開

玄白らの『解体新書』は、日本に西洋医学の扉を開いた画期的な書物でした。緒方洪庵(1810–1863)は直接的な師弟関係や交流はありませんが、その流れを受け、蘭学を医学教育と臨床に発展させました。

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 1,367