- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

本でめぐる、医学の世界

このページは医学図書館にて開催の「本でめぐる、医学の世界」展示(令和7年8月1日(金)~令和7年11月3日(月))を電子展示として再構成したものです。

はじめに

教科書に載っているような歴史上の人物のなかには、医学者が多くいます。古代ギリシャのヒポクラテスは「医学の父」と称えられ、16世紀・ルネサンス期のヴェサリウスは「近代解剖学の創始者」とも言われています。19世紀に進化論を提唱したダーウィンも、初めは医学を学んでいました。

もちろん、著名な医学者は海外にとどまりません。『解体新書』でおなじみの杉田玄白、世界初の全身麻酔による乳がん摘出手術を成功させた華岡青洲のように、日本にも優れた医学者がいました。

また、日本へ西洋医学を伝えたシーボルトや、海外へ渡りペスト菌を発見した北里柴三郎など、国や地域を超えて活躍した医学者もいました。

彼らはその知見を書物に遺し、後世に引き継いで医学に貢献してきました。そして、国内外を問わず、彼らの著した書物は、この九州大学医学図書館にも多く所蔵されており、貴重書として保管されています。

本展示では、それら著名な医学者による古医書に焦点を当て展示します。西洋医学の精巧な図譜、東洋医学のユニークな描写、東西の交流の歴史を感じられる資料と一緒に、医学の世界をどうぞご覧ください。

九州大学医学図書館

第1章 貝原益軒

貝原益軒(かいばら えきけん / 1630–1714)

医学と自然学を結びつけた江戸の知識人

貝原益軒は、江戸時代前期に福岡藩で生まれた儒学者・本草学者・教育者であり、近世日本における知的啓蒙の先駆者として知られています

諱は篤信(あつのぶ)、字は子誠(しせい)。益軒は号です。

幼少期から学問に親しみ、京都で朱子学を中心に儒学を学びました。のちに仏教・道教・医薬学・植物学・歴史学などにも関心を広げ、実生活に役立つ学びと人の道を重んじ、庶民へのわかりやすい啓蒙に尽力しました。

代表作『養生訓』(1713)では、健康維持や長寿のための具体的な養生法を体系的に示しました。生活習慣や食事、心身の調和にも言及し、現代の予防医学にも通じる内容です。

また博物学者としては『大和本草(やまとほんぞう)』(1709)で日本産の動植物や鉱物を詳細に分類・記述しました。中国の本草学をもとに、日本の自然に即した独自の学術体系を築いています。

益軒の学問は、知識の習得にとどまらず「心身の修養」と「実践的知」を重視した点が特徴です。その思想は、後の近代的な教育観や国民道徳観の先駆けとして高く評価されています。

1. 大和本草(やまとほんぞう)

貝原益軒 編録 1709年(宝永6年)版

九州大学医学図書館所蔵(和漢古医書/ヤ-71) 【 精細画像 】

『大和本草』は日本初の本格的な国産本草書(薬物学書)です。

中国の『本草綱目』(李時珍著)を基礎としながらも、日本列島固有の動植物・鉱物に関する知見を豊富に取り入れ、動物・植物・鉱物を含む約1,360種以上の薬物や食材が、用途・効能・産地・性質などとともに記されています。

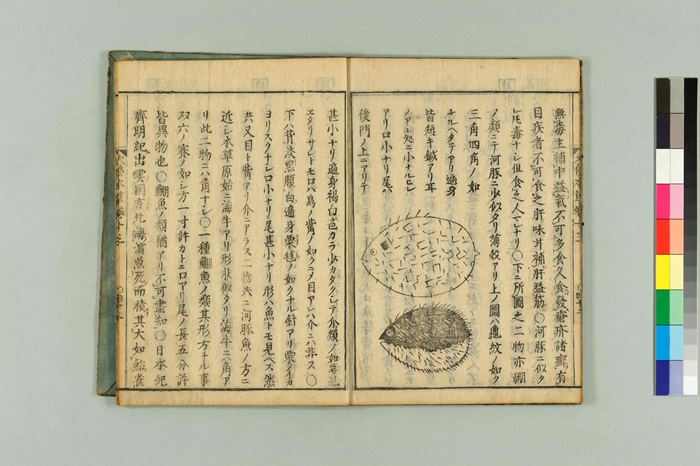

2. 養生訓(ようじょうくん)

貝原益軒 編録 1713年(正徳3年)版

九州大学医学図書館所蔵(杏仁醫館文庫/Ka 21) 【 精細画像 】

『養生訓』は、益軒が84歳の時に著した、健康と長寿のための実践的生活訓です。

中国古典医学や儒学の教えをもとに、日本の風土や人々の生活に即した心身の養生法を平易な文体でまとめています。

本書において「病を治すより病を防ぐことが大切である」と説き、予防医学的思想を前面に押し出しています。食事・睡眠・運動・感情のコントロール・老年期の過ごし方に至るまで、日々の生活を通じた「自己管理」や「節度」を重んじる姿勢は、現代にも通じるものです。

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 729