- HOME

- Service

- Libraries

- Learning

- Learning

- Education

- Research

- Literature & Information

- Purchasing Research Materials

- Access to Papers

- Reference Management Tool

- Publication of Research Outputs

- Literature & Information

- About Us

中山森彦と仙厓展

このページは平成20年度九州大学開学記念行事 第49回附属図書館貴重文物展示「中山森彦と仙厓展 : 博士が集めたコレクション」図録を電子展示として再構成したものです。

- 開催にあたって 九州大学附属図書館長 有川節夫

- 対話する禅画 福岡市博物館学芸員 中山喜一朗

- 仙厓画のひとつの見方 出光美術館学芸課長 黒田泰三

- 中山森彦博士の生涯と仙厓収集 九州大学人文科学研究院 専門研究員 川上貴子

- キュレーターノート 九州大学と美術と森彦博士 九州大学人文科学研究院 教授 後小路雅弘

- 図版・解説

- 仙厓年譜

図版・解説

各画像をクリックすると、それぞれの高精細画像を確認できます。

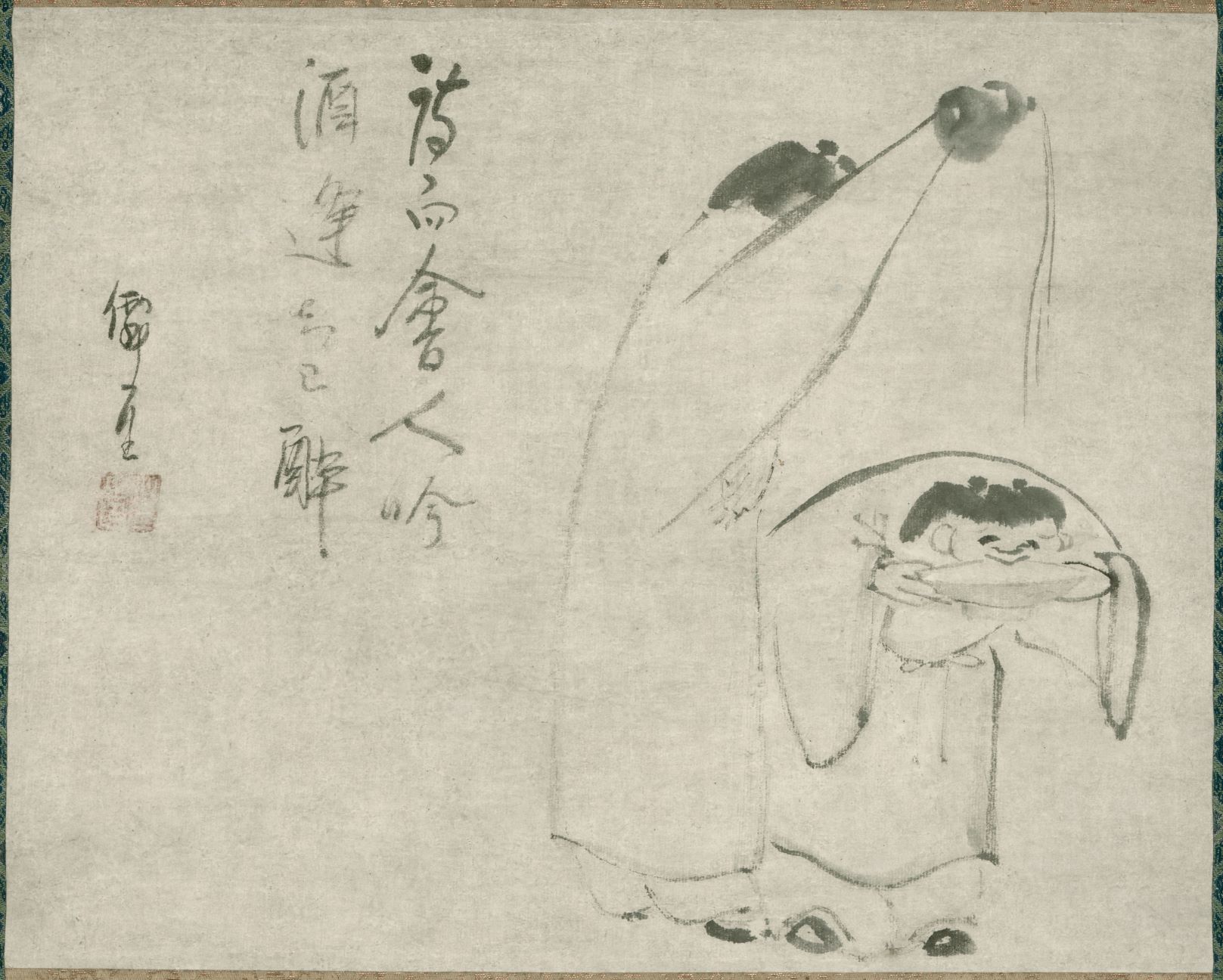

1.寒山拾得図

一幅 紙本墨画 31.0×39.2cm

仙厓は多くの寒山拾得図を描いた。通常、寒山は巻子を、拾得は箒を持った姿で表現されるが本図にはない。親しい友人(「知己」)と呑む酒は、寒山・拾得でさえ本来の自分を忘れるほどにうれしい酒なのであろう。酒を愛した仙厓ならではの図様である。減筆体の作風から、制作は50歳代後半とも考えられる。寒山拾得のほほえましい様子もさることながら、本図は淡墨の細線で描かれた余白の美しい瀟洒な作品である。賛の筆致ものびやかで、筆線の潤渇や、文字の配置・大きさのバランスも絶妙であり、仙厓の画技の高さが窺える。

画賛「詩向會人吟

酒逢知己酔」

落款「僊厓」

印章「仙厓之印」(白字方印)

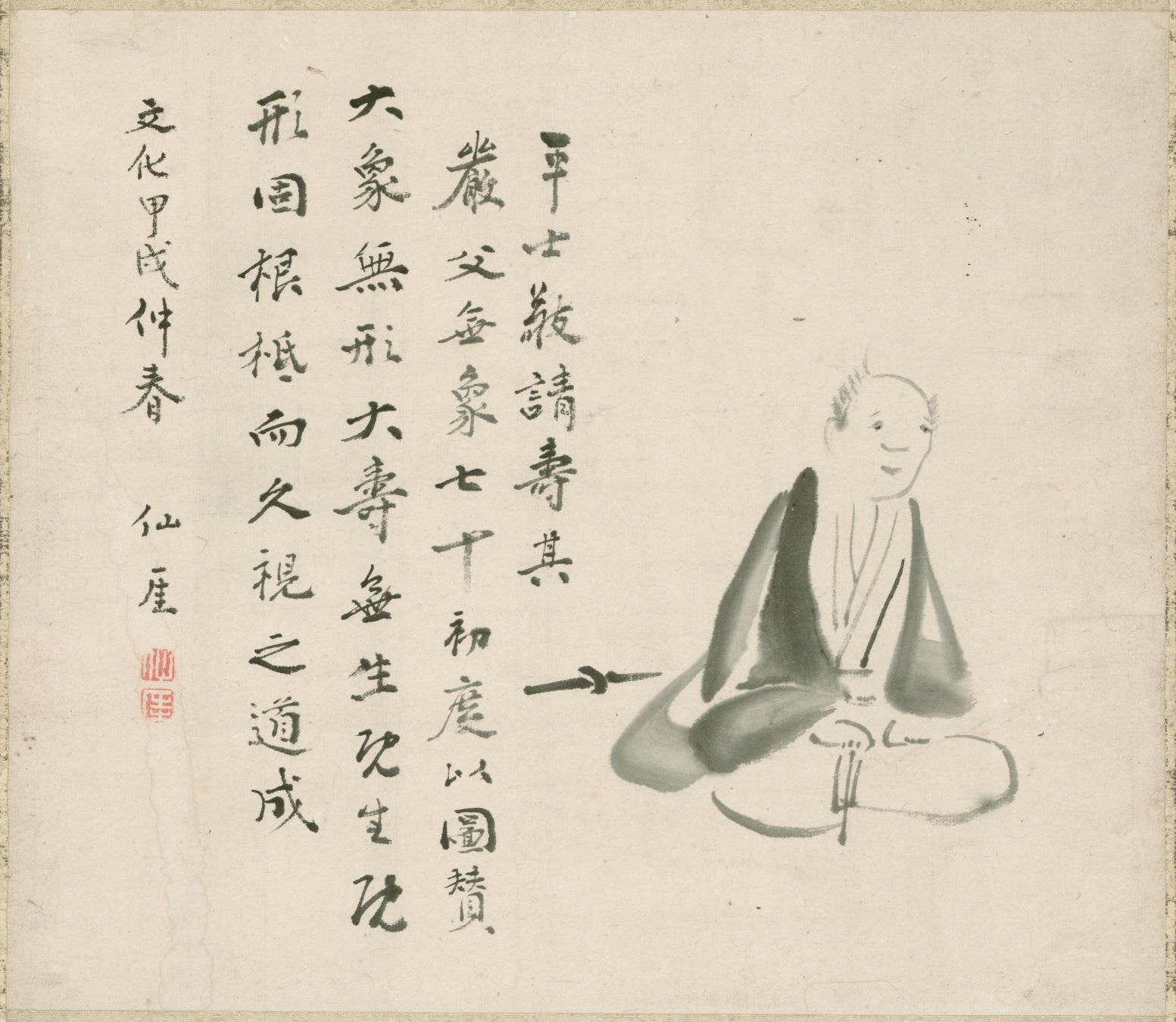

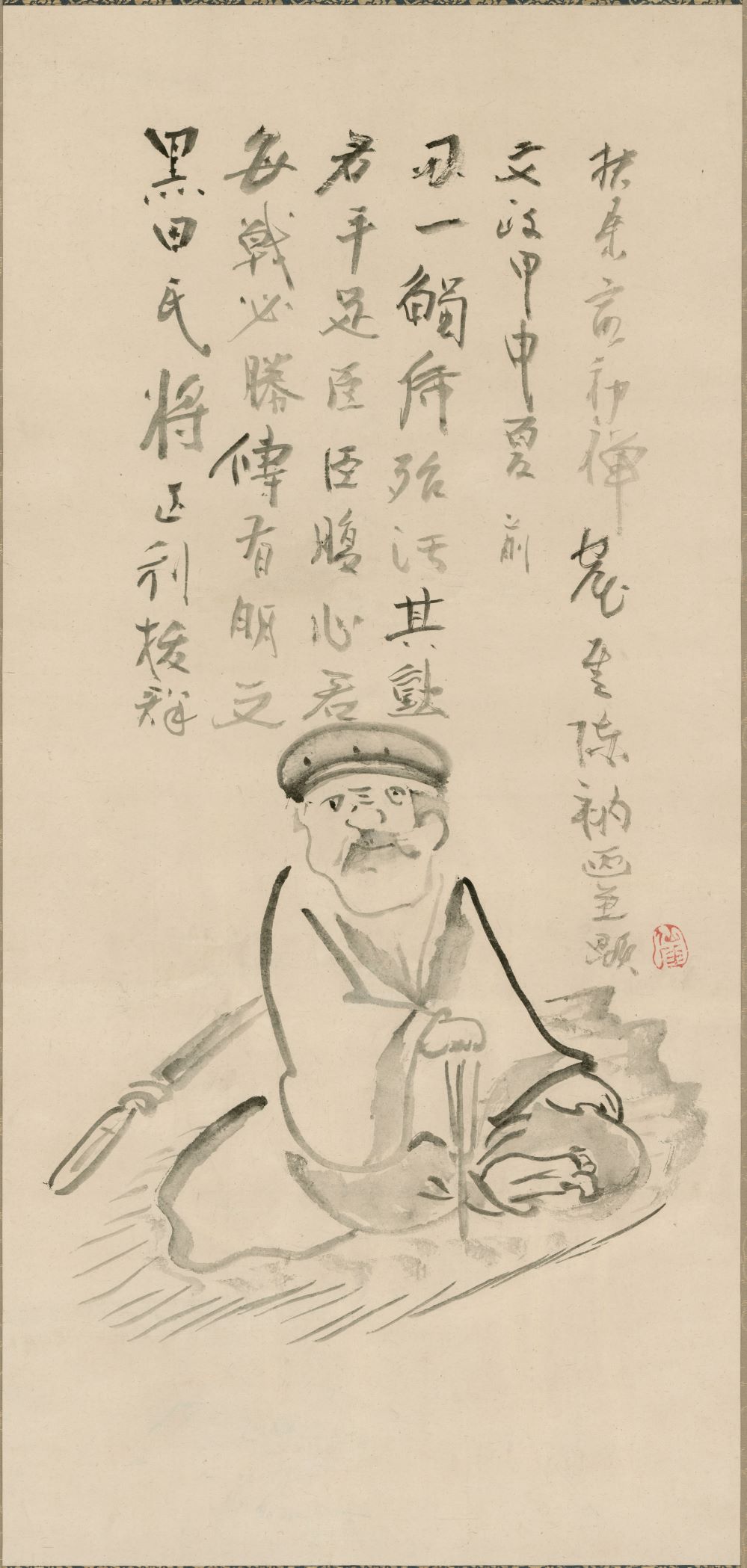

2.平士敬図

一幅 紙本墨画 27.7x32.2cm

画面右側には座る老人、左側には画賛が記されている。賛には、平士敬という人物が、父親の七十歳の祝いに仙厓に揮毫を求めたのに応じてこれを描いたとある。画中の、穏やかな表情を浮かべる老人が平士敬の父親だろうか。 文化11年(1814)、仙厓65歳の作。

画賛「平士敬請寿其

厳父無象七十初度以図賛

大象無形大寿無生既生既

形固根柢而久視之道成」

落款「文化甲戌仲春 仙厓」

印章「仙」「厓」(白字聯印)

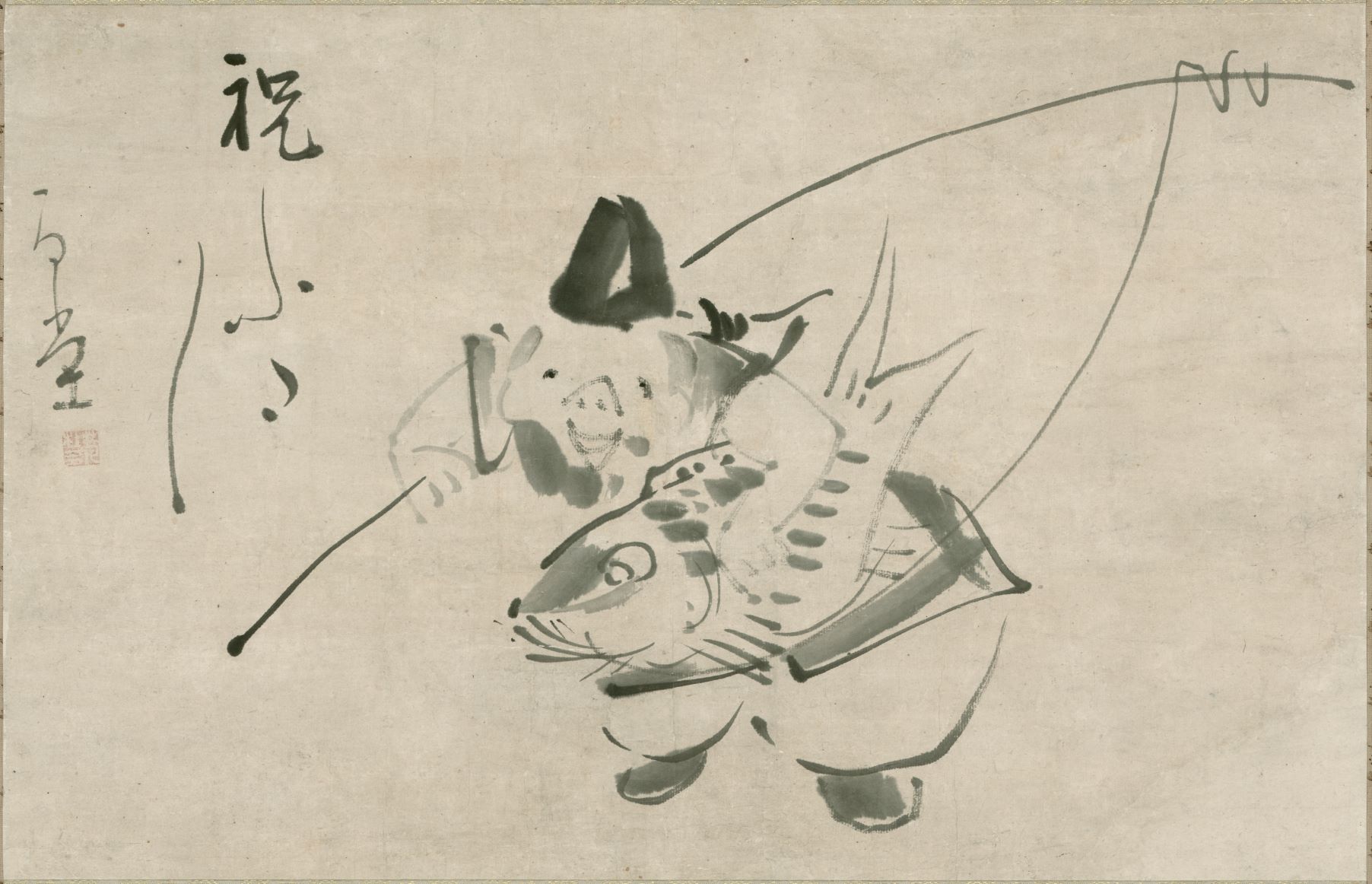

3.恵比寿図

一幅 紙本墨画 30.5x47.5cm

鯛を抱えた破顔の恵比寿を描いたものである。 恵比寿などの七福神、あるいは鍾馗などの流行神は、仙厓の作品の主要な画題の一つである。 鯛と釣竿を抱えた恵比寿はよくみられる構図だが、 仙厓の軽妙な筆致により画面に明るさが満ちている。落款の「百堂」は仙厓の法号の一つ。仙厓初期の作品である。

画賛「祝ふた々々」

落款「百堂」

印章「梵杜多」(白字方印)

4.三聖嘗酸図

一幅 紙本墨画 103.6x28.4cm

釈迦、孔子、老子の三人が酢を嘗めている様子を描いた図である。本図のように、仏教・儒教・道教のいわゆ る「三教」の開祖が酸を嘗めているも のは「三酢図」といい、三教一致の思想を示している。つまり、教えは違っていても目的は同じということである。

画賛「佛與儒老

名三聖人

與嘗酸味

和氣一春」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

5.観音図

一幅 紙本墨画 84.5x20.0cm

結跏趺座する白衣観音の図である。この画題は数多くの画人が取りあげ、 仙厓が仏画のうち最も好んだものである。落款から、文化11(1814)年、 仙厓65歳の時、虚白院に隠棲していた頃の作品とわかる。筆跡は他の作品にくらべて繊細である。

画賛「他人お益せんか為めに起すならば喜怒

哀楽の心皆な大慈悲となる己のれお益

せん為めに起すならば慈悲善根の心皆

悪業となる善と悪とハ唯一心の変なり

其の一心とは何そ

南無大慈大悲観世音菩薩」

落款「文化甲戌初秋ノ前

扶桑最初禅窟梵僊厓拝画並題」

印章「仙厓」(朱字聯印)

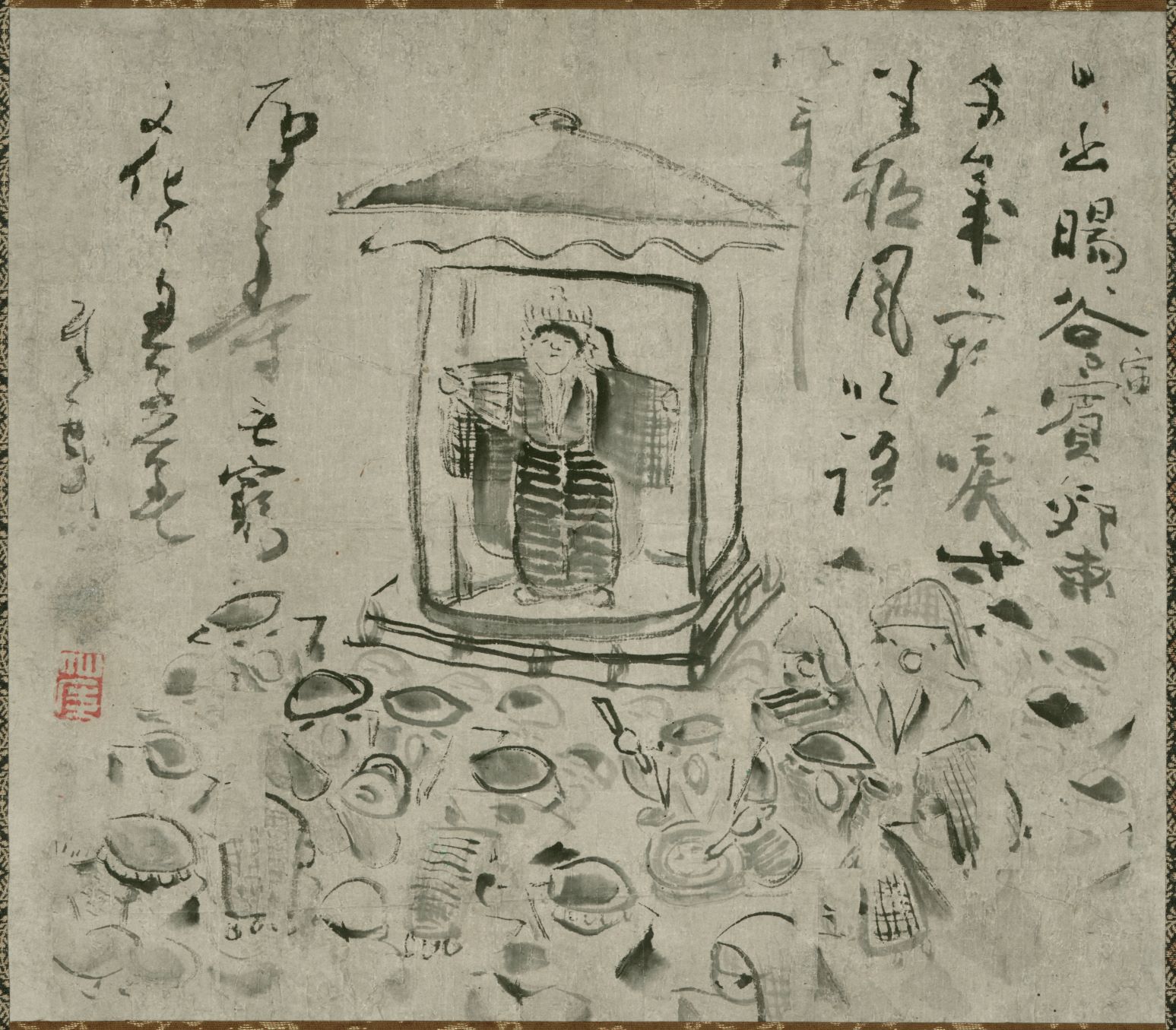

6.稚児舞図

一幅 紙本墨画 25.5x29.2cm

稚児舞は、博多商家の年賀祭り(松囃子)に登場する。この祭りは、稚児・三福神を先頭に、笛・鼓・太鼓ではやし、手踊りが加わって福岡城内に繰り込んだという。かわいらしい稚児の舞姿と、それを眺める人々の年賀の喜び。仙厓の目がとらえた博多風俗の1コマとして興味深い。文化14年(1817)、仙厓 68歳の作。

画賛「日出暘谷寅賓郊東

千歳鶴唳十

里松風以謡

以 舞

聖寿無窮」

落款「文化丁丑孟春

厓戯」

印章「仙厓」(白字長方印)

7.臨済栽松図

一幅 紙本墨画 108.3x52.4cm

臨済宗の開祖である唐代の僧、臨済を描いた図である。厳しい表情の臨済が鍬を振り上げる姿が大きく描かれるが、その筆線には仙厓独特の奔放さはあまり感じられない。この画題は、南宋時代の禅宗の燈史『五灯会元』のなかの、臨済と彼の師・黄檗希運との問答から取られたものである。

画賛「一山門境致

二後人標榜

第三□麽生

放尔六十杖」

落款「百堂梵」

印章「仙厓之印」(白字方印)

8.遊紫霞玄海図

一幅 紙本墨画 40.5x56.5cm

本図には、博多湾の外縁に浮かぶ几島(机島)・玄海(玄界)島・紫霞(志賀)島が手前より重なるように描かれている。その構図より、糸島半島から描かれたことがわかる。糸島半島は、日本に禅宗をもたらした聖福寺開山・栄西禅師が、宋との間を往来した地である。また画面奥の志賀島・吉祥寺(現在の志賀海神社)には、聖一国師が中国禅宗の名刹・径山寺より請来した文殊菩薩が安置されており、鹿島文殊(志賀島文殊)信仰が広く流布していた。志賀島頂上の建物は、おそらく文殊堂であろう。賛は「鹿島文殊」と題され、仙厓の歌集『捨小舟』に収められている。禅宗ゆかりのこの地は、仙厓が好んだ景勝地である。また仙厓は愛石家でもあり、特異な形状をなす岩に興味があった。画面中央の机島もその一つであろう。

画賛「遊紫霞玄海及

玉几島並写岩図

曽従龍樹入龍宮

道向玄々海底通

隠几重将披妙典

文殊涌出

紫霞中」

落款「厓道人」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

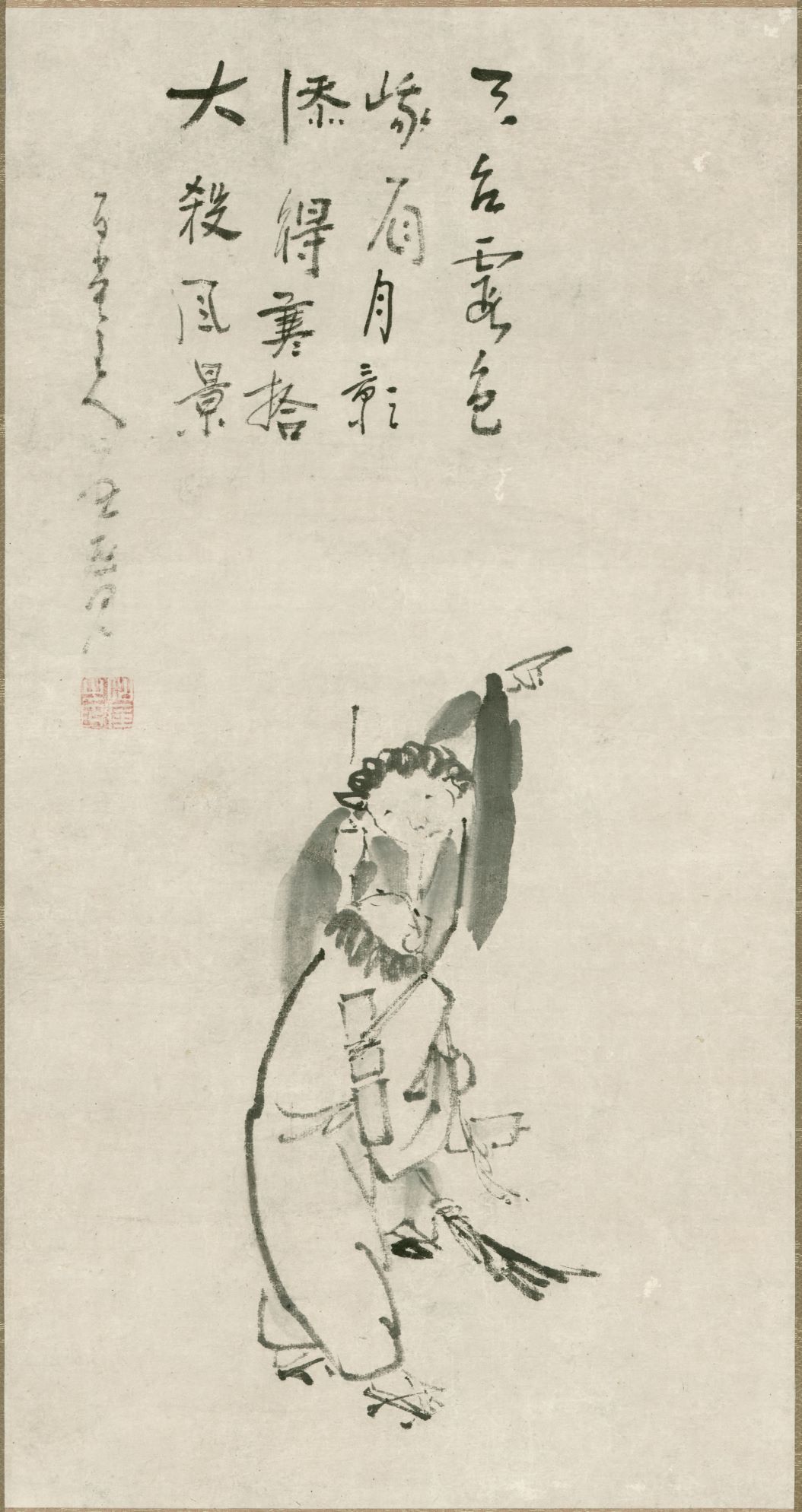

9.寒山拾得図

一幅 紙本墨画 51.1x21.9cm

古来より人々に好まれた天台山の春の霞色や峨眉山の秋の月影の景勝も、奇僧の寒山・拾得を添えるならば、それは大殺風景と賛にある。両山とも仏教の聖地であり、権威や名声を嫌う仙厓の気持ちの反映だろうか。拾得は箒を持ち、上方を指さしている。「峨眉月影」より、指さす先は月であろう。禅において月は悟りの象徴である。峨眉山は普賢菩薩の霊山であり、その化身とされる拾得とは関係の深い山である。本図は前方に寒山、後方に拾得をC字型に重ね合わせためずらしい構図であるが、この形は、まだ悟りきらない半輪の月(半円)を連想させる。

画賛「天台霞色

峨眉月影

添得寒拾

大殺風景」

落款「百堂主人 画賛」

印章「仙厓之印」(白字方印)

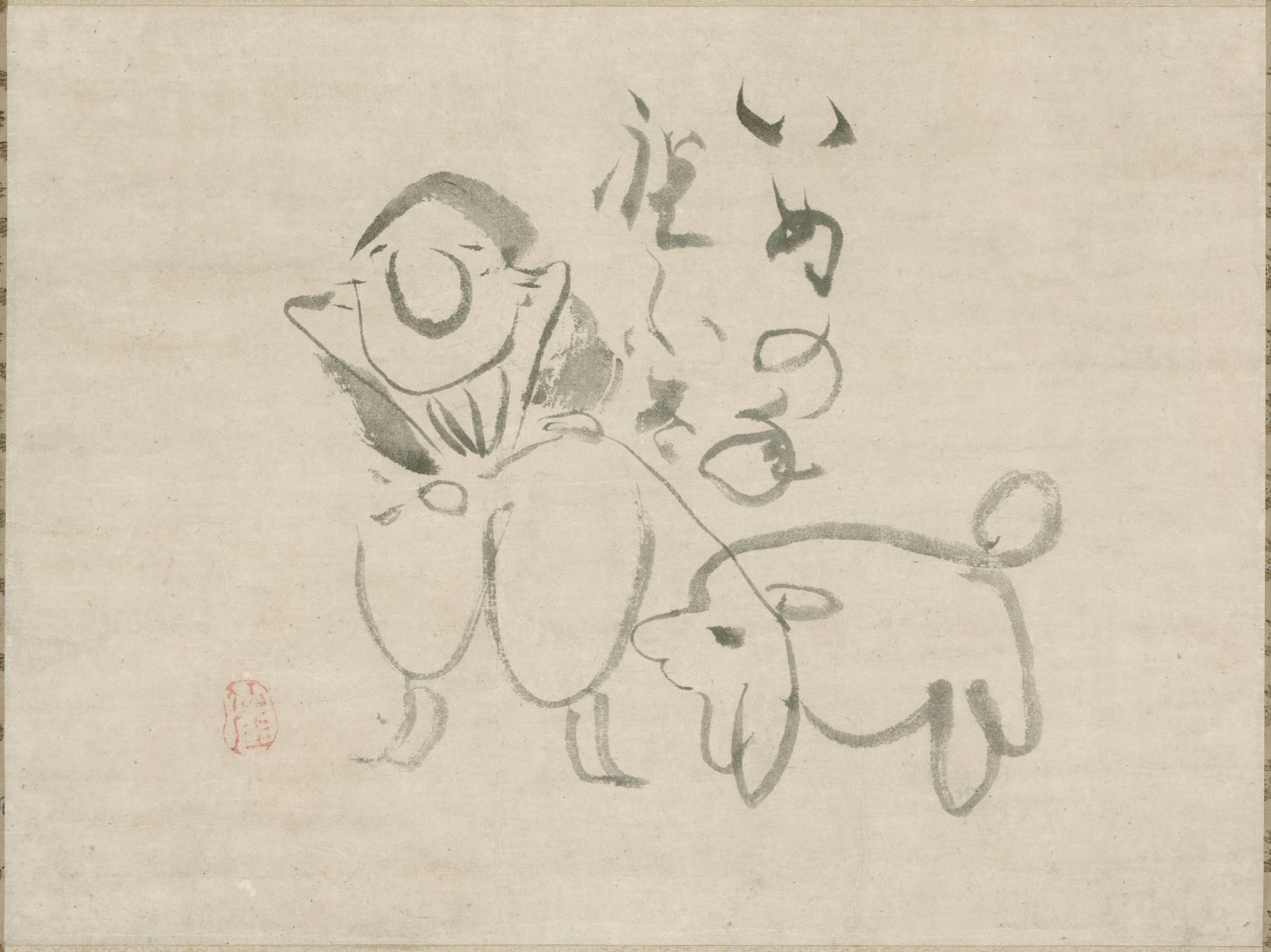

10.いぬの年祝ふた

一幅 紙本墨画 35.4x47.2cm

「いぬの年祝ふた」の賛を中心に、一人の人物と犬が描かれている。人物の大きなロや表情から、高らかに「博多祝い歌」の歌声が聞こえてくるようである。犬も単純な筆線の輪郭線のなかに、目と耳が描かれるのみだが、その表情はどことなく愛らしい。博多の正月の賑やかな様子が伝わる作品である。

画賛「いぬの年祝ふた」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

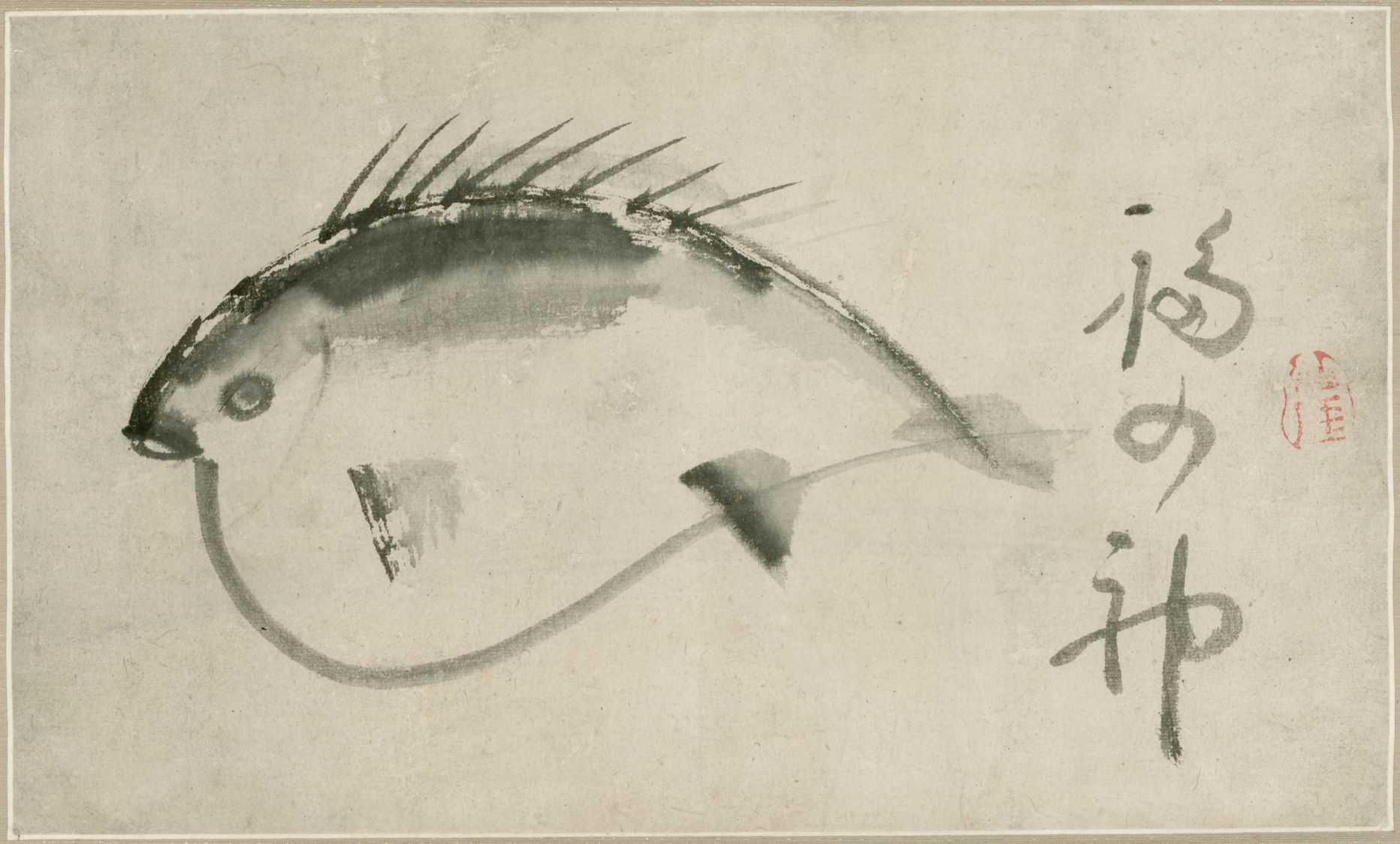

11.河豚図

一幅 紙本墨画 23.0x38.8cm

腹を大きくふくらませたフグが描かれている。江戸時代の俳句、川柳にもしばしば登場するフグは、仙厓にとっても馴染みのものだった。画中のフグは、背と胸鰭のグラデーションが、墨の濃淡によって見事に表され、少ない筆数ながらも強い写実性をもっている。なお、「福の神」と大きく記されているのは、フグは福(ふく)と韻をふんでいるために縁起物とされたからである。

画賛「福の神」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

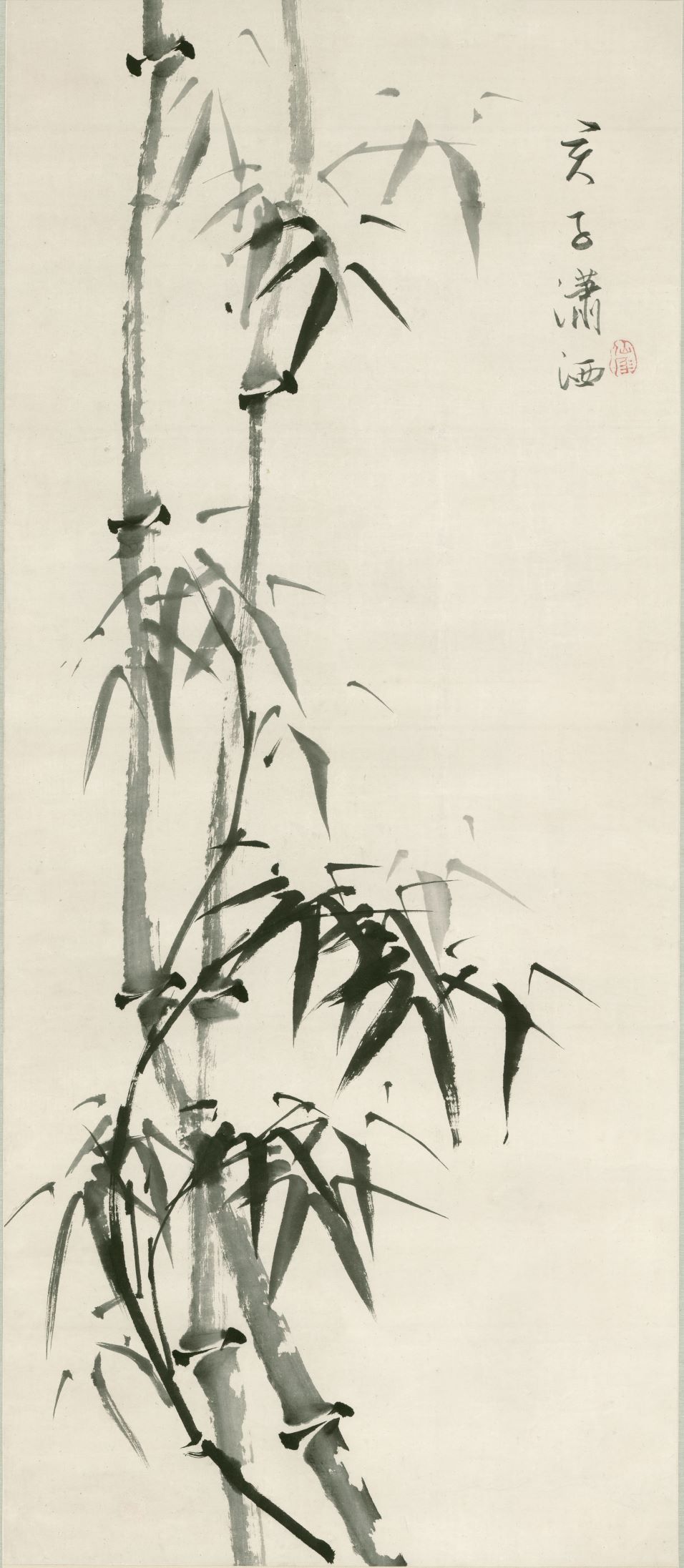

12.竹図

一幅 紙本墨画 133.5x51.9cm

厳冬の竹の緑の美しさは格別であり、文人たちはこれを称え、画題としてきた。仙厓もまた竹を好んで描いている。なかでも「風竹図」が多く、風にしなる竹の様子がクローズアップされ描かれる。しかし本図は、笹を揺らす風すら感じられない。賛の「亥子」とは、旧暦10月(亥の月)の亥の日に行われる年中行事で、亥の刻(21~23時)に亥子餅を食べると病にかからないという。縦長の画面上方に、たわむことなくまっすぐに伸びた常緑の竹は、無病息災の願いを、瀟洒な竹の様子は、その心のありかたを描いたものであろう。

画賛「亥子瀟洒」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

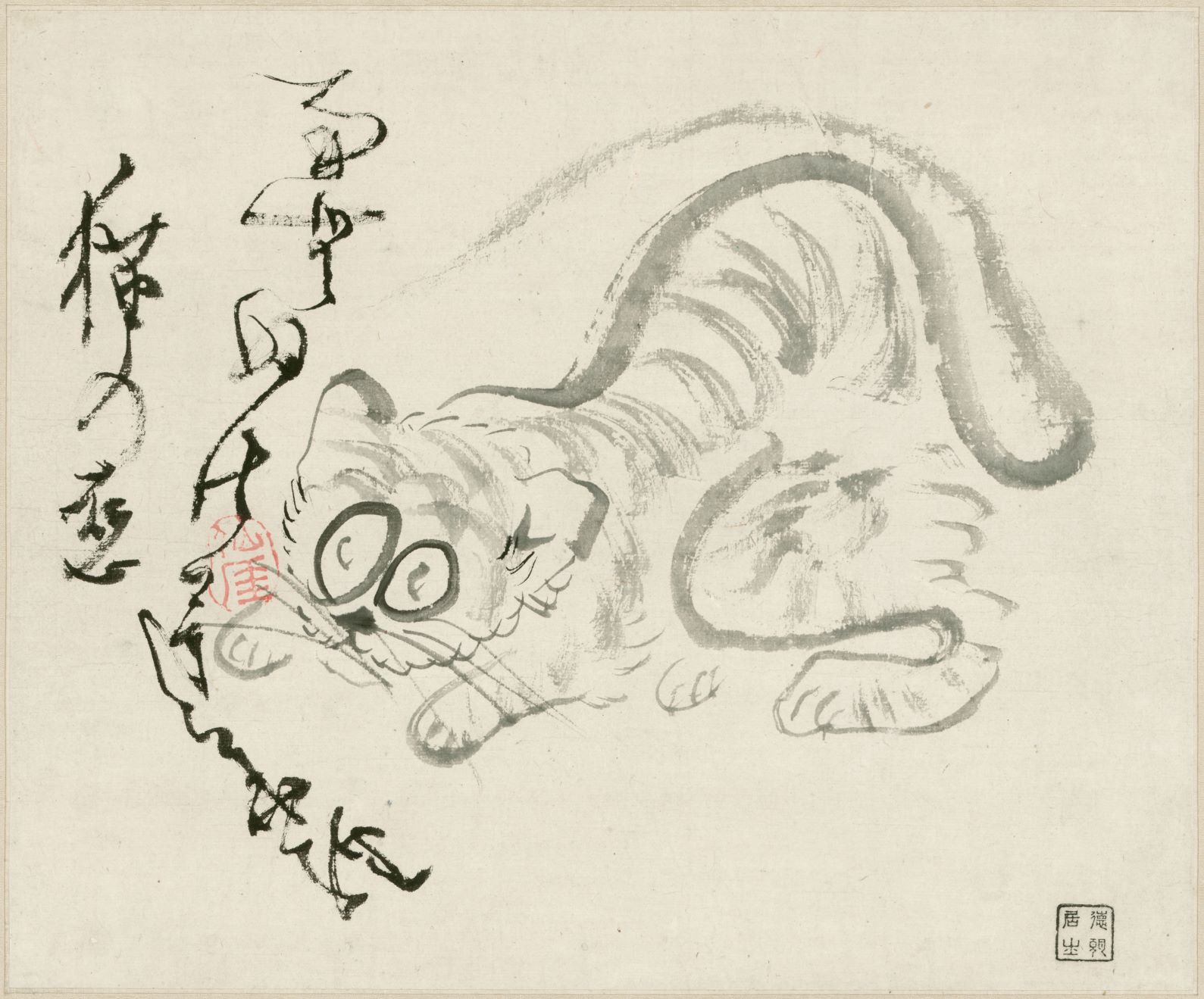

13.猫の恋図

一幅 紙本墨画 28.5x34.5cm

一匹の猫が鳴いている。春の宵は、猫にとって恋の季節である。意中の猫を呼んででもいるのだろうか。仙厓は、この鳴き声に、「南無妙法蓮華経」と唱え仏に祈るさまを見たようである。これを、猫の鳴き声にすら仏性を見る、禅僧の仏を求める心ととるか、あるいは、人の唱える経など所詮猫の恋にすぎないと言う諧謔と見るのか。ともあれ、題目が猫の台詞に見えるように、字句の配置に工夫があるのが楽しい。

画賛「南無妙法蓮華経

猫の恋」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

「徳願居士」(墨字方印)

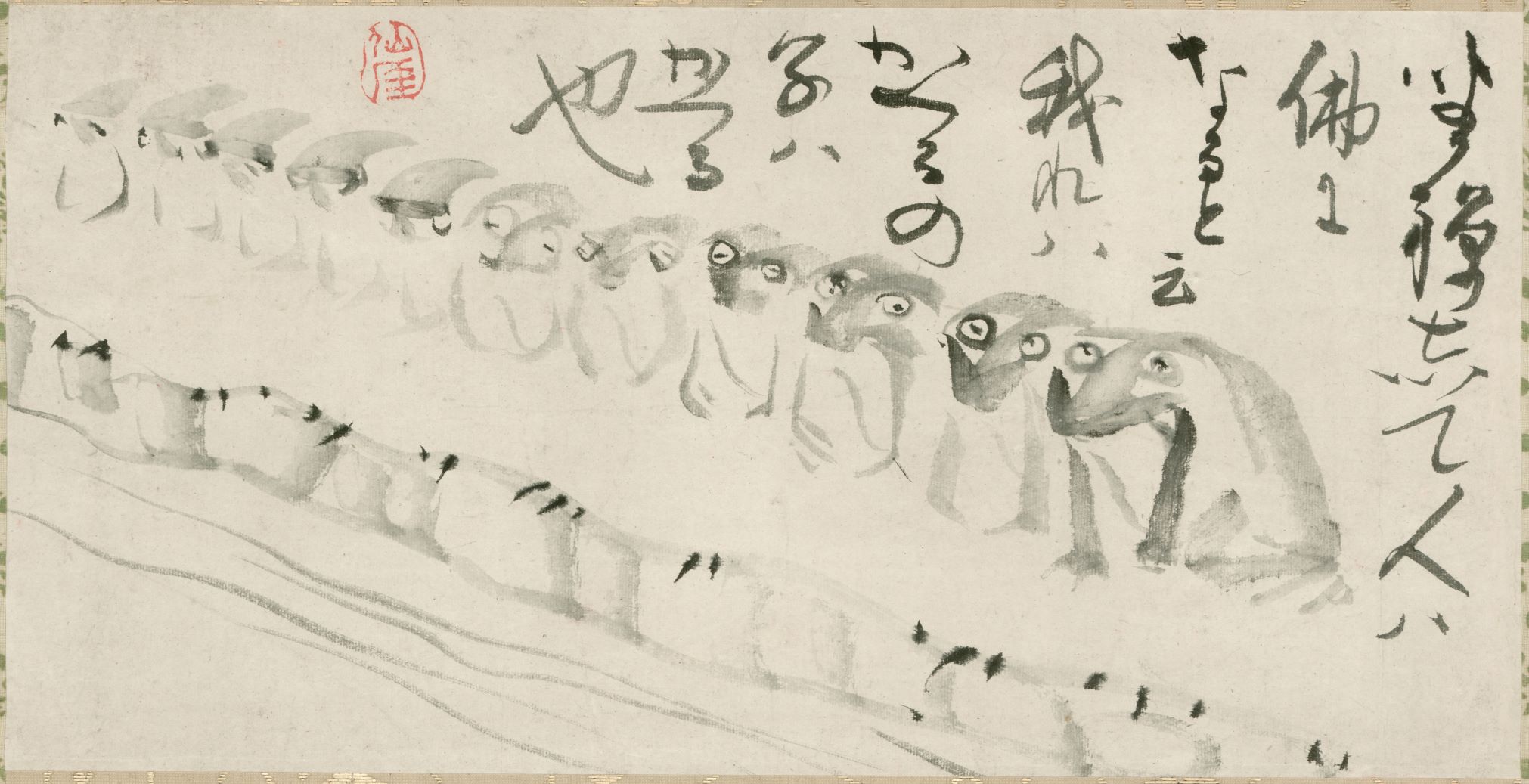

14.群蛙図

一幅 紙本墨画 25.0x49.2cm

仙厓は、その姿やしぐさの面白さから蛙を多数描いている。『坐禅論』では、三昧に坐禅することが佛となることであるとし、形だけにとらわれた坐禅を戒めている。禅堂に行儀よく並んだ蛙は、極めて単純な筆線で描かれながら、 横目でとなりを見たり、眠っていたりとその表情はたいへん豊かである。とても「無の境地」にあるとは思えない。そこで「我れハかへるの子ハかへる也」。坐っているだけの蛙は、結局は蛙でしかないということか。

画賛「座禅して人ハ佛になると云

我れハかへるの子ハかへる也」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

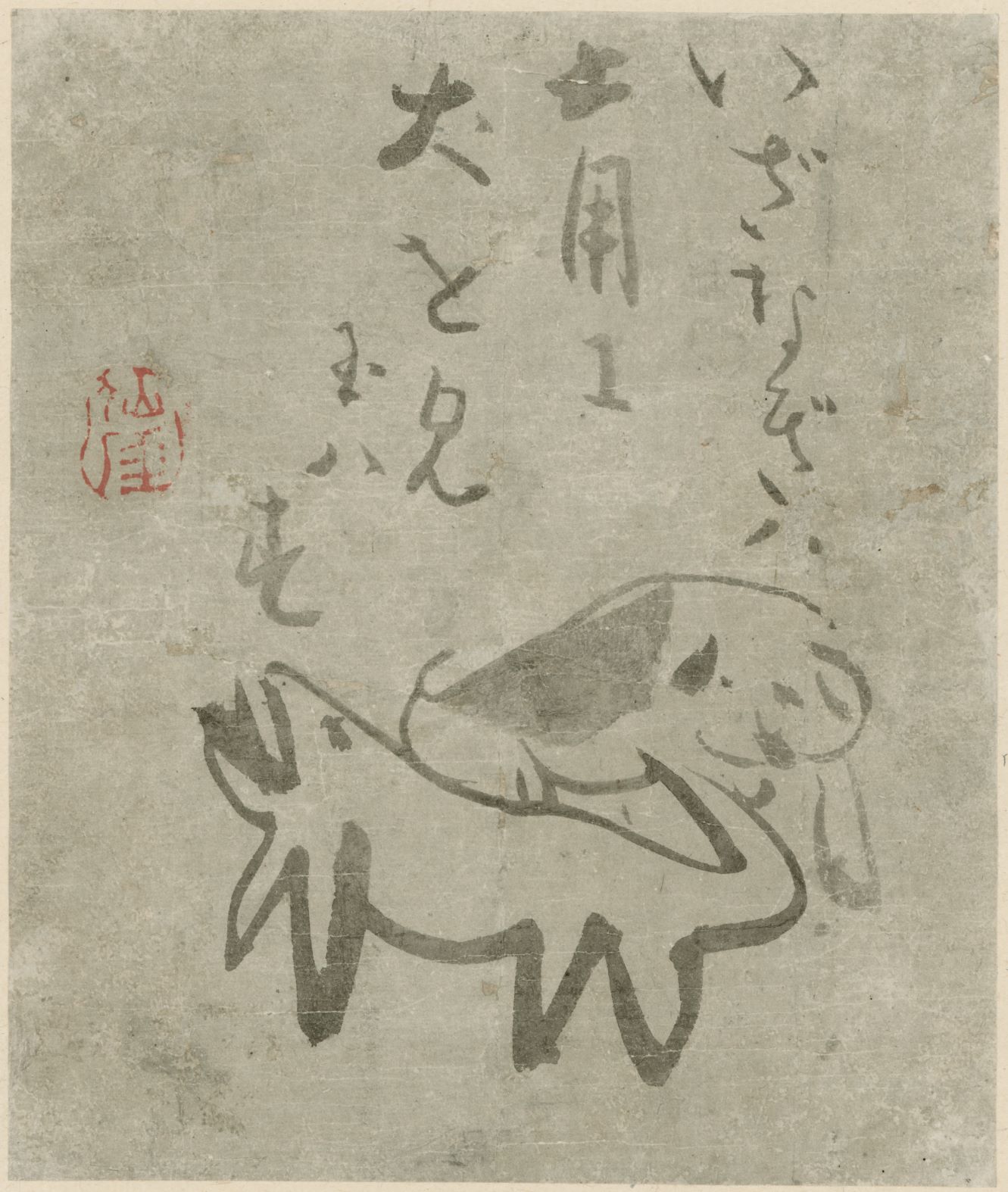

15.犬図

一幅 紙本墨画 24.0x20.4cm

二匹の犬が互いに背を向けるように描かれている。賛文のイザナギ神は、妻のイザナミ神との間に多くの子をもうけた。その経緯は『古事記』・『日本書紀』に詳しい。今では、ウナギでお馴染みの土用は、一年の内でもっとも暑く、人間なら精力を失う時期だ。しかし、神々はぬかりなく励むということか。卑猥に落ち入りがちな事を、神と犬とを結びつけてユー モラスに言ってのける。二匹の犬がすばやい筆致で無造作に描かれ、 仙厓画独特のおかしみが感じられる。

画賛「いざなぎハ土用に犬を見玉ハす」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

16.恵比寿図

一幅 紙本墨画 29.6x39.3cm

鯛を手にした恵比寿はよくある図像だが、本図のように鯛を押さえ込む姿は珍しい。そして、釣り上げた鯛を押さえ込む恵比寿は、実に嬉しそうだ。その姿には、幸福を追い求める人々の姿が重なる。筆致はすばやく、恵比寿の姿はほほえましい。一見するとナマズのような鯛もユーモラスである。

画賛「今歳の仕合

是れて知れた」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

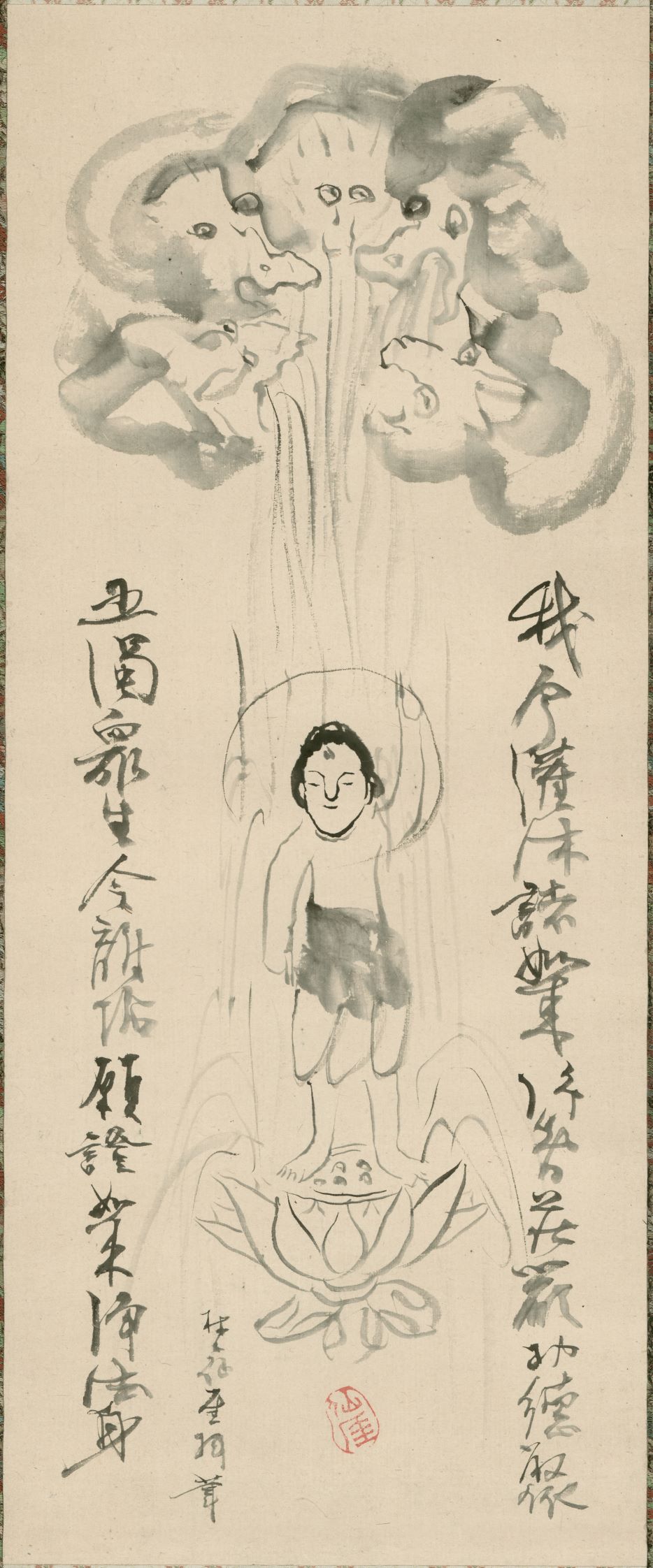

17.釈尊降誕図

一幅 紙本墨画 67.3x27.8cm

釈迦は誕生の時、自ら七歩進んで「天上天下唯我独尊」と唱えた。すると、竜が釈迦に温涼二種の清浄水を注ぎ供養したという。仙厓は、釈迦に衆生の極楽往生を願う言葉を記している。仙厓晩年の作と考えられ、機知に富んだ彼独特の作風とは一味違う趣がある。

画賛「我今灌沐諸如来御智荘厳功徳聚

五濁衆生今離垢願證如来浄法身」

落款「梵仙厓拝筆」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

18.菅正利像

一幅 紙本墨画 93.2x44.3cm

右手で扇子を立て、背後に槍を置いた菅正利が描かれている。菅正利は黒田孝高・長政父子に仕え、黒田家二十四騎に数えられる武将。剣の達人として知られ、文禄の役で虎を切り伏せた逸話が残る。筆致はすばやく、表情は厳しいものの愛嬌が感じられる作品である。落款から文政7年(1824)仙厓75歳の作と分かる。

画賛「黒田氏将正利抜群

毎戦必勝傳有明文

君手足臣臣腹心君

及一觸虎殆汚其勲」

落款「文政甲申夏 前

扶桑最初禅窟厓陳衲画並題」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

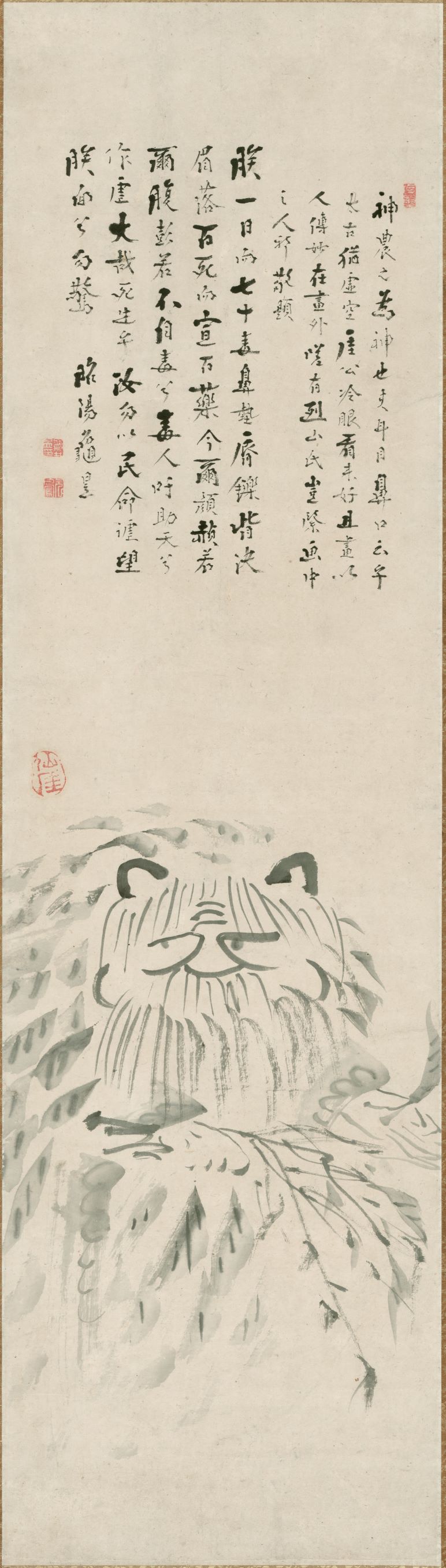

19.神農図

一幅 紙本墨画 97.3x27.4cm

神農は中国古代伝説上の帝王、三皇の一人。彼は初めて人々に農作を教え、また、自ら百草をなめ尽くして薬を作ったことから医薬の神とされた。古くから画題としても取り上げられ、仙厓自身も数多くの神農図を描いている。この図に賛を記したのは亀井昭陽(1773-1836)。父・南冥とともに高名な儒学者である。この図は両者の親交を物語っている。

画賛「神農之為神也其耳目鼻口云乎

太古猶虚空厓公 冷眼看未好且画以

人伝妙在画外嗟有烈山氏豈緊画中

之人聾敬題

朕一日而七十毒鼻□(埶の下に土)脣鑠背決

眉落百死而宣百薬今爾顔赬若

爾腹彭若不自毒兮毒人吁助天兮

作虚大哉死定乎汝勿以民命涯望

朕面兮勿驚 昭陽亀昱」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

20.天神図

一幅 絹本墨画 99.4x28.6cm

「天神さま」こと菅原道真を描いた図である。道真は藤原時平の讒言により右大臣から大宰権帥に左遷され、太宰府で没したが、怨霊となり、清涼殿に雷を落とすなど数々の災厄をもたらしたと伝えられる。やがて、北野・太宰府など各天満宮で祀られ、学業の神としての信仰を集めるようになった。仙厓は力の意ある筆致で道真を描き、その神徳をたたえる賛を記している。

画賛「流言千世

雷電干天

公之神徳

昭々百千年」

落款「厓」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

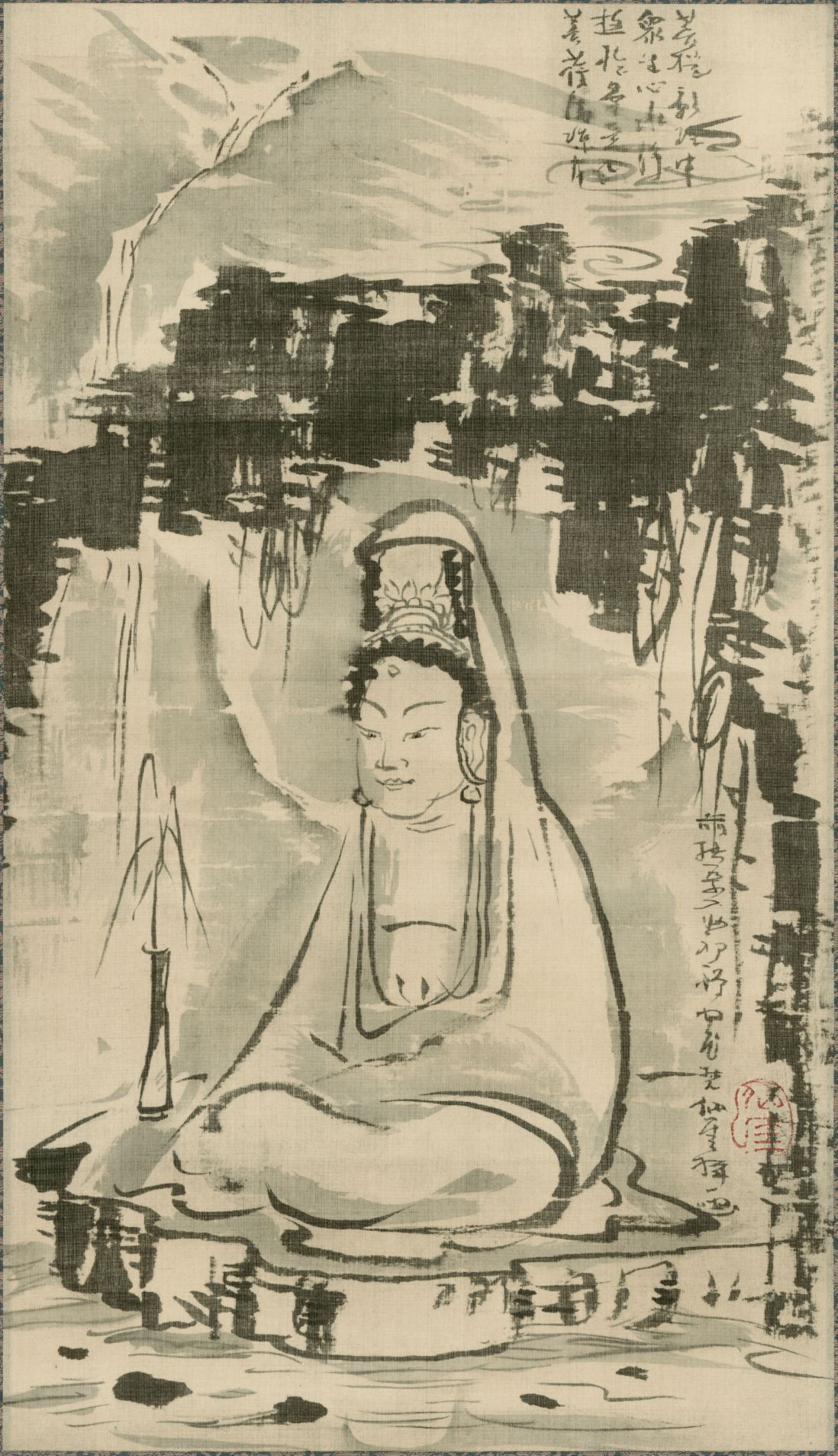

21.白衣観音図

一幅 絹本墨画 49.0x28.2cm

白衣をまとった観世音菩薩が洞穴の中の岩上に座して瞑想にふけっている。そのかたわらには水瓶に挿した柳が置かれている。「白衣観音」は中世より多くの画人たちが手がけた画題であり、秀作も数多い。仙厓の仏画は初期の細筆白描風のものから、晩年には奔放な筆致へと変化した。本図は刷毛描のタッチを持つのびやかな画風を見せていて、仙厓の晩年の画境の冴えが窺える。

画賛「菩薩清涼月

遊於□□□

衆生心水浄

菩薩影現中」

落款「前扶桑□初禅屈梵仙厓拝画」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

22.相撲図

一幅 紙本墨画 28.5x131.1cm

博多での江戸大相撲興行は、寛政11年(1799)より始まる。本図は天保5年(1834)、博多中島(現在の中洲)での興行であり、西関は美男で名高い緋威力彌(ひおどしりきや)である。2人の力士と画面左の軍配を持った行司装束の子どもは、まるで記念写真のように正面向きの立ち姿で描かれている。子どもの右に「生年八歳 木村友市」とあり、行司家の木村家一門の子どもであることがわかる。この時が行司としての初土俵であったのだろう。画面形式は異なるが同年作・同図様の作品があり、初土俵の記念に仙厓が複数描いたのかもしれない。中央の力士と子ども行司を取り囲むように、多くの観客を描く横長の構図はめずらしい。観客はみな一筆書きの頭頂に半円の線で顔を表す、単純な俯瞰の描写であるが、力士の取り組みを心待ちにしている観客のざわめきが聞こえてくるようである。天保5年(1834)、仙厓85歳の作である。

画賛「東関 西し東し分れて 力らあらそふも おさまる御代に 逢さかの関 (印) 緋縅 西関 生年八歳木村友市 蒙御免 天保甲午六月博多中島 晴天十日大相撲 (印)」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

※画像準備中

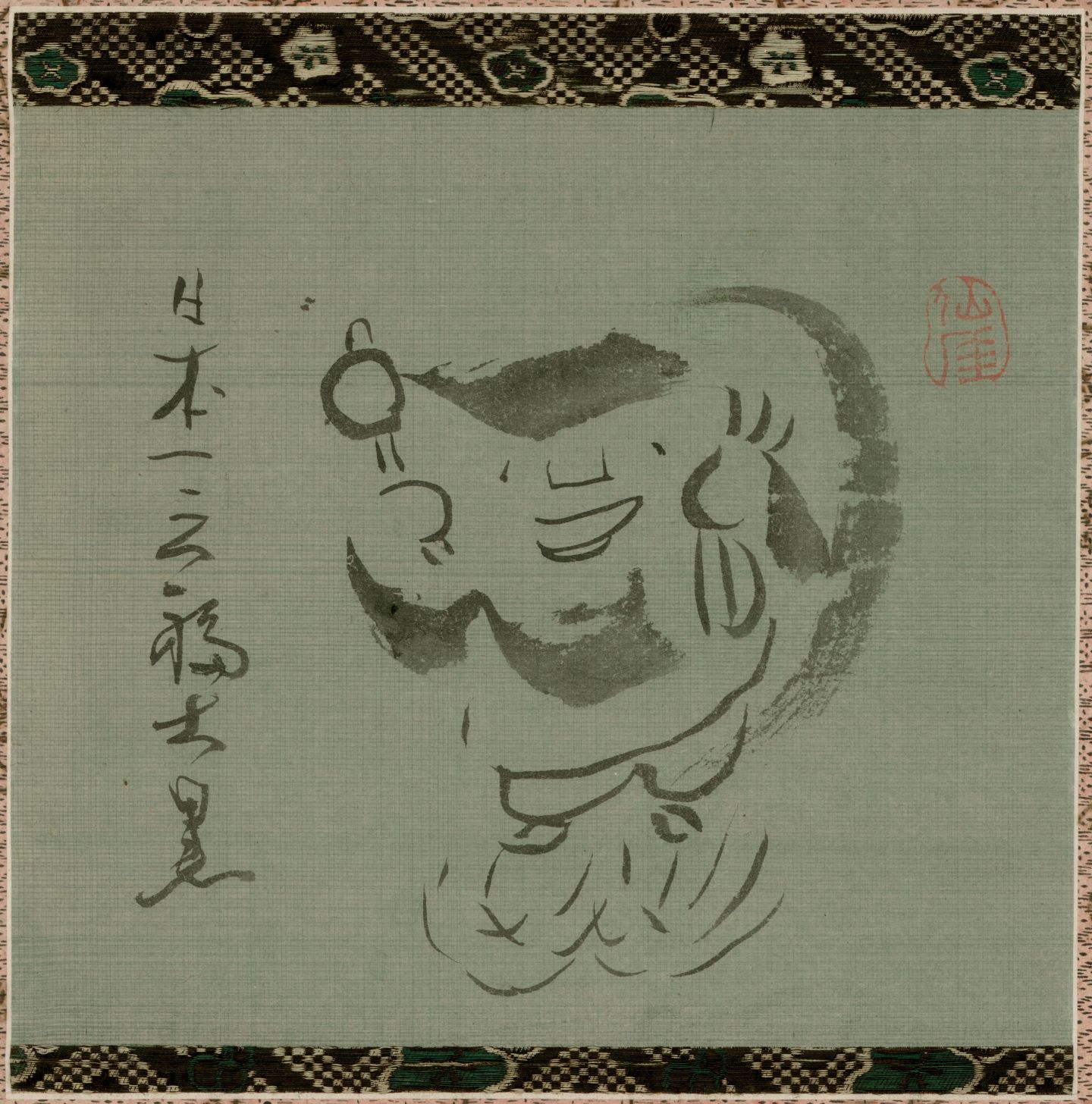

23.大黒天図

一幅 紙本墨画 23.0x26.0cm

右手に打出の木槌、左手で袋を背負う大黒天である。本来、戦の神 であった大黒天は、やがて富貴の神、なかでも財福の神としての性格を持つようになり、広く信仰を集めるようになる。近世に入ると大黒天は、七福神の中心的存在となり庶民の信仰を集めた。本図の米俵の上に立つ大黒天は、江戸時代に作られた図像である。これは大黒天が、飲食充足をもたらす神という性格を有していることを示している。

画賛「日本一之福大黒」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

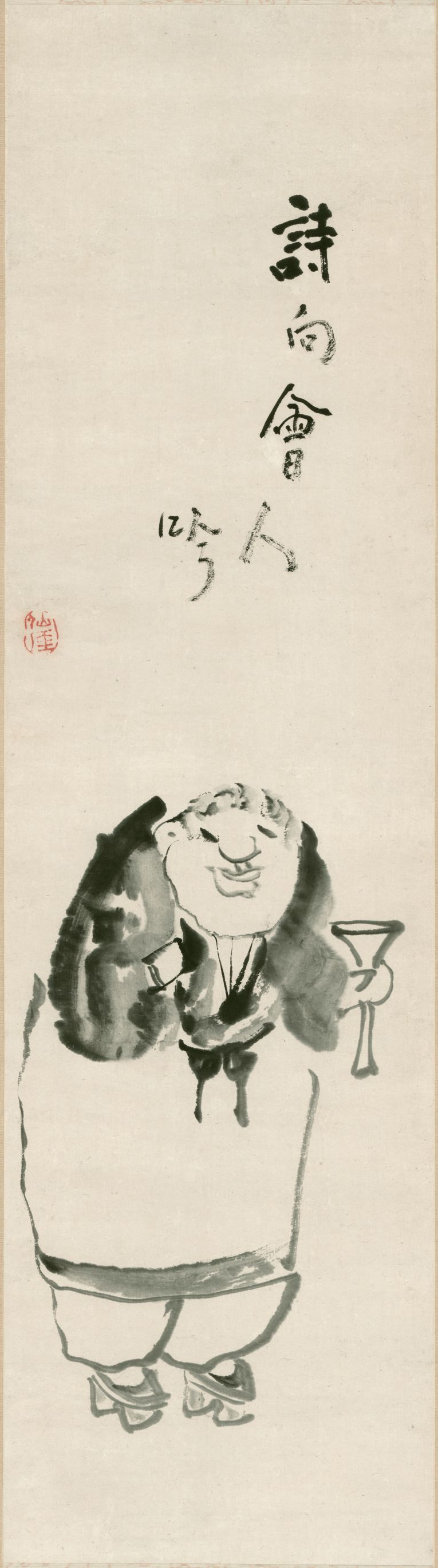

24.拾得図

一幅 紙本墨画 98.5x27.0cm

寒山・拾得のうち、拾得を単独で描く。 箒を手にした姿でしばしば描かれる風狂の禅僧・拾得は、本図では箒に代えて杯を持つユーモラスな人物になっている。そのため、これがかの拾得であるかどうかにわかには断じがたい。しかし、拾得らしく描くことは仙厓にとって問題ではないのだ。

画賛「詩向會人吟」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

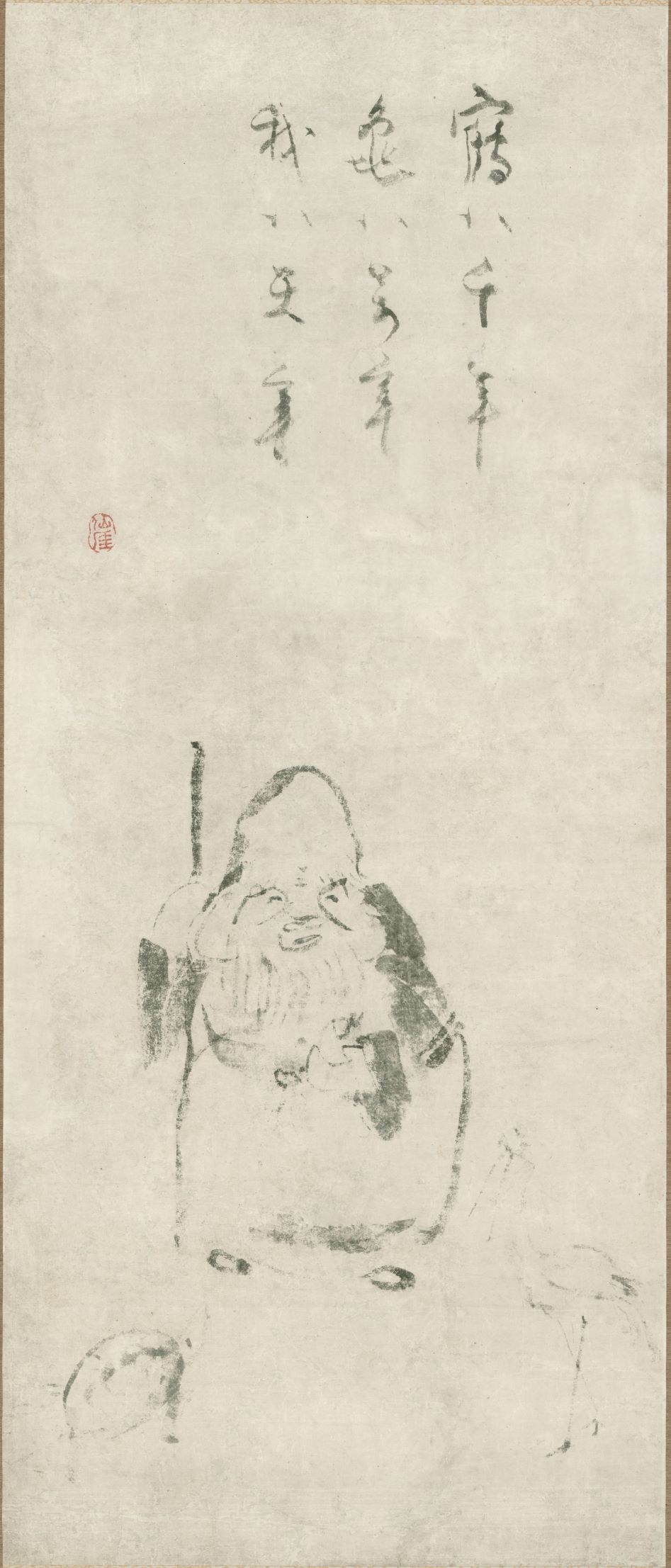

25.寿老人図

一幅 紙本墨画 114.5x48.7cm

七福神の一人、寿老人を描いた図である。寿老人は宋の天祐年間(1086-94)の人。頭が長く、先端に巻物をつけた杖をつき、団扇を持ち、鹿を連れていたという。長寿を授ける神として信仰された。人々の長寿や安息を願いながら、それでも人は天から与えられた歳月を生きるしかないというのが仙厓の境地だろう。

画賛「鶴ハ千年

亀ハ萬年

我ハ天年」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

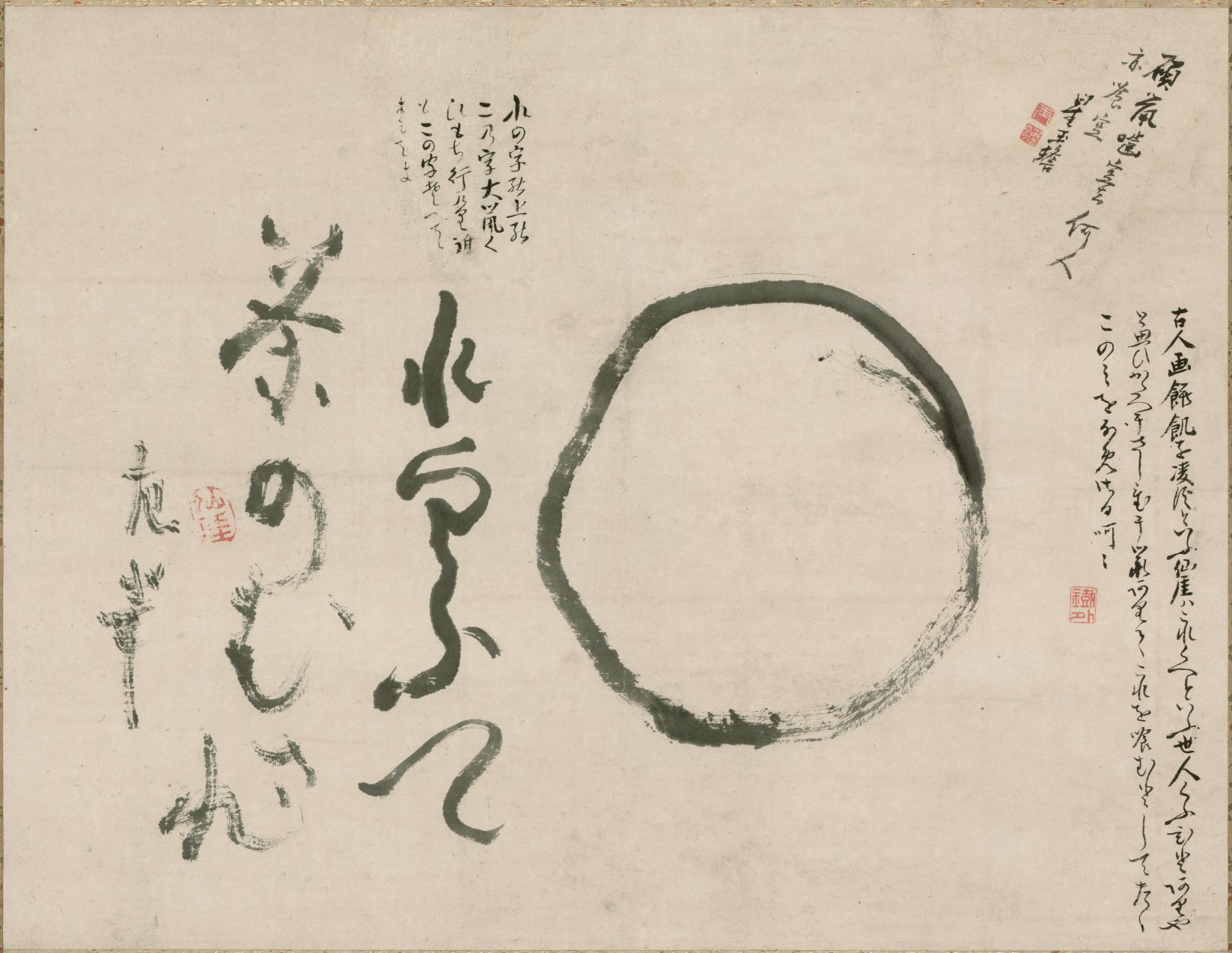

26.円相図

一幅 紙本墨画 43.2x56.2cm

筆のかすれも気にとめず、いびつな形に描かれた円相。禅宗では、円相は悟りの境地や宇宙観を表す大切な図様である。しかし仙厓はそれを餅に見立て、そんなものは茶菓子にして食べてしまいなさいと言うのである。仙厓の悟りにとらわれない禅の精神の表れといえよう。しかしこの賛には、「これくふうて」の「こ」がない。他の3人の賛によれば、「こ」の字は大ネズミが食べてしまったという。

画賛「 れくふて 茶のむされ 左筆」

印章「仙厓」(朱字達磨型印)

画賛上「れの字の上の この字大鼡く ひもち行けり 誰もこの字そへて よみてよ」

右上の画賛「碩鼡嚙空去何人 亦喰空」

落款「星玉□(王偏に詹)」

印章「玉」「□(王偏に詹)」(白字方印)

右下の画賛「古人画餅飢を凌ずといふ仙厓ハこれくへといふ世人くふひとありや と思ひかたへにさし置て鼡ありてこれを喰むとしてたゝ このみをなめつる呵々」

印章「鐵外」

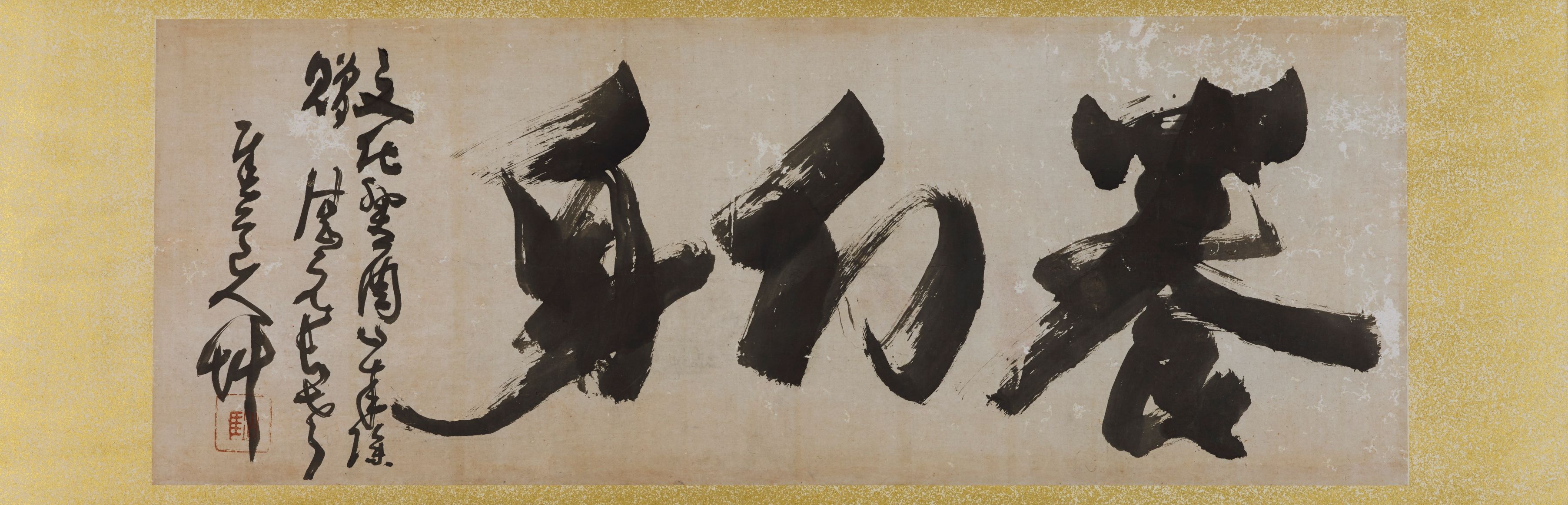

27.養幻身

紙本墨画 46.0x122.8cm

仙厓が弟子の湛元等夷(第124世)に贈った書である。仙厓はこの二年前の文化8年(1811)聖福寺法席を湛元へ譲り、寺内へ隠棲している。幻身とは幻のようにはかない人間の心であり、養とはその心を成長させるという意味だろうか。仙厓はこの言葉を大晦日に書している。勢いのある筆線は、二度書きによって意図的に形作られたものであり、その力強い書体からは、湛元に対する仙厓の思いが看取できるようである。文化10年(1813年)、仙厓64歳の作である。

本文「養幻身」

落款「文化癸酉歳除 贈 湛元長老 厓道人草」

印章「仙厓」(朱字方印)

28.「後天下之楽而楽」書

紙本墨画 31.5x53.5m

北宋の文人・范仲淹の『岳陽楼記』の一節で、「先天下之憂而憂、 後天下之楽而楽」(国の統治者は、国民より先に心配し、国民におくれて楽しむべきだ)という政治家の心構えを表す言葉の後半部分である。本図は淡墨で書かれており、筆線の太細・墨の潤滑部分がバランスよく配されている。さらに運筆の遅速による表現も巧みな作品であり、「楽」の軽快な筆線は、仙厓の技術の高さを窺わせる。

本文「後天下之楽而楽」

落款「厓并」

印章「三郎日月」(墨字方印)

※画像準備中

29.「到れ彼の岸」書

紙本墨画 29.7x58.0cm

本作品と近似する賛が、「鯛引」と題され、仙厓の歌集『捨小舟』に収められている。「鯛引」とは、 鯛の網漁のことであり、本作品で仙厓は、「阿弥」と「網」とを掛けて、その網を引く大綱から洩れることなく、すべての人が阿弥陀仏に導かれて極楽浄土へ迎えられることを願っている。2行目以降が流れるような行草体で書かれているのに対し、1行目の「南無阿弥陀」の念仏は、その願いを示すかのように、堂々した筆線で書かれている。

本文「南無阿弥陀 佛けの阿弥の おおつなに もれす引か れて到れ 彼の岸」

落款「厓并」

印章「扶桑最初禅窟」(白字方印)

※画像準備中

30.山崎朝雲作 仙厓和尚坐像

昭和15年(1940) 一躯 木彫彩色一木造 像高 30.2cm

本作品は、昭和10年(1935)、中山森彦博士が仙厓の百年忌にあわせて、山崎朝雲(1867~1954)に制作依頼したもの。仙厓像制作を熱望する博士の様子は、朝雲宛の手紙よりうかがえるが、その完成には5年を要している。朝雲は亀山上皇像で知られる博多出身の彫刻家であり、本作品の仙厓像には、高僧の高潔、峻厳な人格の深みが表現されている。博多仏師の流れを汲む、伝統的な木彫の手技で、近代的な写実性を追求した朝雲の特長をよく伝えている。

作品解説は、川上貴子が新たに書き下ろした(出品番号22,27,28,29)の他は、過去に本学文学部美学・美術史研究室が作成したものに基づいて、都甲さやか(出品番号7,11,24)、岩永亜季(出品番号18)、後小路雅弘(出品番号30)、川上貴子(上記以外の出品作品)が執筆した。

本ページの公開に伴い、「仙厓和尚の絵画」(https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/hp_db_f/sengai/index.htm)のページは2022年3月をもってクローズいたしました。このページは、学内研究補助費(P&P.平成13・14年度研究課題「九州大学所蔵の記録史料の活用とデジタル・アーカイブス構築に関する研究」、研究代表荻野喜弘)により作成されたもので、第49回附属図書館貴重文物展示「中山森彦と仙厓展 : 博士が集めたコレクション」の開催にあたり参考にされました。