- HOME

- Service

- Libraries

- Learning

- Learning

- Education

- Research

- Literature & Information

- Purchasing Research Materials

- Access to Papers

- Reference Management Tool

- Publication of Research Outputs

- Literature & Information

- About Us

江戸の畸人たち ―中野三敏名誉教授没後一周年記念展示―

はじめに

-

中野三敏名誉教授

令和元年(2019)11月27日、九州大学名誉教授の中野三敏先生がお亡くなりになりました。先生のご専門は江戸文学で、ご自身で収集された膨大な資料類の大部分は、「雅俗文庫」と名付けられ、九州大学附属図書館に寄贈されました。その数、和装本約8000点、洋装本約4000点。九州大学を代表するコレクションとなっています。

先生のご逝去から約一年。私どもは没後一周年のタイミングに合わせて、附属図書館において展示会を開催する予定でおりました。しかしながら、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響によって図書館の使用が制限され、いまも調査研究を十分に行える目途がたっていません。

とはいえ、この機会に何らかの弔意を表したいと考え、「江戸の畸人たち」と題するミニ展示会を、ウェブ上で行うことにいたしました。ごく小規模なものではありますが、先生の学業とお人柄を偲びたいと存じます。

-

『近世新畸人伝』(毎日新聞社、1977年)

『近世新畸人伝』(岩波書店、2004年)

さて、「畸人」とは、もともと『荘子』大宗師篇に出ることば。ある学問や芸道において、その志や情熱の高さゆえに、世間一般の人からは、ともすれば変人扱いされてしまうような人たちのことです。しかし彼らは、世俗から超然として生きているがゆえに、ある意味、聖人に近い人たちです。中野先生はこうした一癖も二癖もある人々を、心から敬愛されていました。先生の『近世新畸人伝』(毎日新聞社、1977年)というご著書は、そうした江戸時代中期の「畸人」たち5名の評伝をあつめたものです。

今回は雅俗文庫の資料のなかから、この5名の人たちの著述を一点ずつ取り上げ、簡単な解題を試みたいと思います。書物のサムネイル画像をクリックすれば、その全容を閲覧することができます。どうぞゆっくりとご覧ください。

人文科学研究院准教授 川平敏文

◆中野三敏先生略歴

【経歴等】

昭和10年(1935)11月24日 福岡県にて誕生

昭和39年(1964)3月 早稲田大学大学院修士課程修了

昭和47年(1972)4月 九州大学に着任

平成11年(1999)4月 九州大学を退官、福岡大学に着任

平成11年(1999)5月 九州大学名誉教授

平成18年(2006)3月 福岡大学を退職

令和元年(2019)11月27日 東京都にて逝去、84歳

【主な著書】

『戯作研究』(中央公論社、昭和56年〈1981〉)

『江戸の板本』(岩波書店、平成7年〈1995〉)

『十八世紀の江戸文芸』(岩波書店、平成11年〈1999〉)

『本道楽』(講談社、平成15年〈2003〉)

『江戸狂者傳』(中央公論新社、平成19年〈2007〉)

『和本の海へ』(角川学芸出版、平成21年〈2009〉)

【主な受賞・叙勲等】

昭和56年(1981)11月 サントリー学芸賞

昭和57年(1982)11月 角川源義賞

昭和60年(1985)11月 毎日出版文化賞特別賞

平成10年(1998) 4月 紫綬褒章

平成24年(2012)11月 瑞宝重光章

平成22年(2010)11月 文化功労者

平成28年(2016)11月 文化勲章

自堕落先生(じだらくせんせい)

元禄13年(1700)生、延享3年(1746)没、47歳。俳人・戯作者。江戸の人。本姓は山崎氏。名は浚明・相如。字は桓。号は不量軒・無思庵・捨楽斎・確蓮坊ほか。俳号は北華。幾度か諸侯に仕えるが、元文2年(1737)春、秋元家を致仕後、江戸市中に隠棲する。また元文4年(1739)12月晦日、今日でいう生前葬のようなものを執り行い、佯死する。以後、「後の北華」と名を改める。戒名は昭林院転明全徳居士。(人文科学研究院専門研究員 吉田宰)

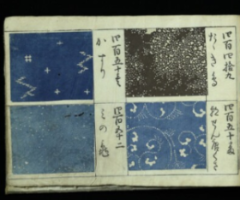

◆『労四狂初編』

〈雅俗文庫/44小説c/ロウ〉

半紙本2巻2冊。延享4年(1747)孟春、(江戸)西村源六ほか1肆刊。延享2年夏、十無居士北華序。延享3年8月、舞蝶峰咥花跋。巻頭に「如不及」(朱陽長方印)、「不」(朱陰方印)、「倚」(朱陽方印)あり。巻末に「和/橋」(朱陰方印)、「字曰/不倚」(朱陽方印)あり。巻上下それぞれに挿絵3図ずつあり。

本書は随想風の読物。書名は『老子経』(『老子道徳経』)のもじり。自堕落先生佯死後の著作である。本書では、例えば勤めの苦しみ、貧富の苦しみ、他人との交際における苦しみ、といった様々な心身の苦労を記し、最終部に至っては老荘風の隠者然たる心の持ちようを述べる。だが自堕落先生は、この心の境地にも容易には逃れ難い苦しみを見出す。享保(1716~)以来の思想界・文芸界では老荘思想が流行し、多くの老荘関係の書物が著された。本書もそうした当時の文芸思潮の中に位置づけられるが、上述のように自堕落先生は老荘風心法のうちにも労苦を読み取る、冷徹な眼の持ち主であった。本書は、佯死という奇行をとった畸人・自堕落先生にして、彼の持つ現実主義的側面が表れた作品と言えよう。

なお、中野三敏校注『田舎荘子 当世下手談義 当世穴さがし』(新日本古典文学大系81、岩波書店、1990年)に翻刻と注釈、解題がある。(人文科学研究院専門研究員 吉田宰)

井上蘭台(いのうえ らんだい)

宝永2年(1705)生、宝暦11年(1761)没。57歳。儒学者。名は通熙。字は叔、子叔。幼名は鍋助、通称は縫殿、のち嘉善と改める。別号は図南。戯号に玩世教主。徳川家宣の侍医であった井上通翁の三男。23歳のときに林大学頭の私塾(のちの昌平黌)に入り、25歳で員長を務めた。36歳からは備前岡山の藩儒となる。弟子に関脩齢(松窓)、井上金蛾、沢田東江など。自由な学風で、折衷学の鼻祖とされる。著作に『馴象俗談』『明七子詩解』『蘭台先生遺稿』など。(人文科学府 河野理菜)

◆『周易王註』(しゅうえきおうちゅう)

〈雅俗文庫/00漢学g/シユ〉

大本10巻2冊。宝暦8(1758)年、自序。巻第十の末尾に「巳丑五月十日 関脩齢校完略例」の識語。「学習楼」印あり。朱・黒で書き込み、別紙綴じ込みなど多数あり。

蘭台は林家門人だが「道」を論ずるにあたっては宋儒の注解を批判して、仲尼の「道」のみを信じるという立場をとった。そのため、宋儒以前の古注疏を重んじ、それらの校刊に出精した。その際、拠るべき古注疏の本文を提供することを第一義として、あえて自身の解釈を世に問わなかった。ここには蘭台の林家員長という官儒の代表としての意識が見え、謹直な人となりが表れている。本書はそういった書の一つで、序によると古活字板の『王註周易』を得て、『本義』や『啓蒙』など既刊本との相違に気づき、家塾のテキストとして校刊したもの。蘭台は元となった古活字板を当時の誤伝に基づき足利学校刊本かとしているが、実際は慶長10年(1605)刊の伏見版である。本書は巻末に蘭台の弟子関脩齢の校合識語があり、欄外書き込みは彼のものではないかと思われる点も興味深い。(人文科学府 河野理菜)

金龍道人(きんりゅうどうじん)

正徳2年(1712)生、天明2年(1782)没、71歳。江戸時代中期の漢詩人・僧侶。美濃の人。俗姓は不明。一説に高橋とも。法名は敬雄(きょうおう)。字は韶鳳。号は金龍道人。戯号は瘤道人。他に道楽庵・錬石亭・義茶亭・鶴書楼などの号がある。著書に、漢詩集『雨新庵詩集』(明和3年〈1766〉刊)、随筆『道楽菴夜話』(宝暦7年〈1757〉刊)のほか、『般若心経和解』(宝暦9年〈1759〉刊)などの仏書も数多くある。(人文科学府 施超智)

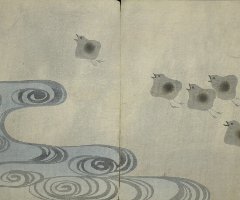

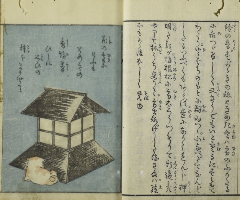

◆『道楽菴夜話』(どうらくあんやわ)

〈雅俗文庫/52随筆b/ドウ〉

大本2巻2冊。宝暦7年(1757)、(江戸)植村藤三郎ほか1肆刊。宝暦7年、筑波山頭月輪院行願序。同年、沙門金龍道人敬雄跋。「最勝閣/背東子/英進蔵」(朱陽方印)あり。他にも印があったと思われるが、切り取られた痕のみが残る。

本書は金龍が門人たちに話した雑話を、叡山の亮賢、日光の智洞の二人が書きとめたもの。内容は、仏説経論から詩文・趣味的話に至るまで多岐に渡り、変化に富んだ項目58条からなっている。但し、跋文中には「七十余条」とあり、出版するに当って幾らか削ったのだろう。引用書目は、延べにすれば百を悠に越え、中には類書の類もある。また、単なる引用だけではなく、平林淳信や深見頤斎など同時代の人物に触れた話も見え、多くの随筆の中でも面白い内容となっている。この作品には、理由は不明ながら、絶版処分を受けたという記事がある。金龍の歯に衣着せぬ物言いが、おそらく原因であったと思われる。学説に対する批判などは勿論、中でも「雪下有三等僧」など、当世の僧侶の堕落振りに言及した過激な発言には、腹を立てた者たちも数多くいたに違いない。

なお、『雅俗文叢:中野三敏先生古稀記念資料集』(汲古書院 2005年)に翻刻と解題がある。(人文科学府 施超智)

佚山黙隠(いつざん もくいん)

元禄15年(1702)生、安永7年(1778)没、77歳。曹洞宗僧。書家。大坂出身。俗名は森本三之助,のち森修来。号は常足道人。著作に『篆書千字文』『小篆千字文 附異同攷』『修来印譜』などがある。書と篆刻は新興蒙所に、画は沈南蘋派の画法を受け継ぐ。享保19年(1734)に江戸で書道の門戸を張り、のちに林大学頭信充の門に入る。元文3年(1738)に曹洞宗の三空良珍和尚によって剃髪、佚山道人黙隠と名乗る。友人に金龍道人、釈大我、龍草廬等がいる。(人文科学府 劉書縁)

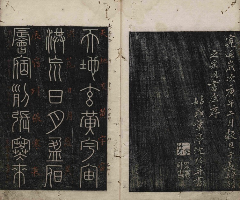

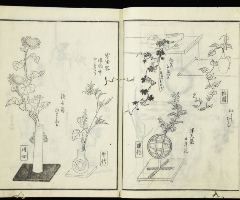

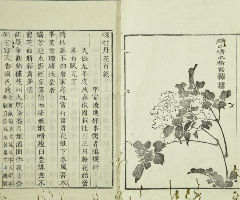

◆『小篆千字文 附異同攷』(しょうてんせんじもん ふ いどうこう)

〈雅俗文庫/60書道a/ショ〉

大本2巻2冊。宝暦8年(1758)、(京都)菱屋新兵衛ほか3肆刊。宝暦6年(1756)、自序ほか3名序。宝暦8年、釈大我ほか2名跋。

本書は『小篆千字文 乾』と『小篆千字文異同攷 坤』の二冊に分かれる。前者は墨本仕立て。後者は龍草廬が校正者になっている。二冊の序文と跋文は、それぞれ異なる字体で書かれる。『異同攷』は佚山の説文学の最初の成果であり、千字文の篆字異同の考説を舶載本の『説文長箋』(趙宦光、崇禎4年〈1631〉刊)から摘んで記し、もって小篆字体の考究に当てたものである。佚山が寛延元年(1748)に長崎に赴いた理由の一つは、この『長箋』を求めるためであると思われる。『小篆千字文』に序を寄せた沈草亭は、佚山が長崎滞留中に知り合った華人で、当時相当有名な人物である。また、『異同攷』に序文を寄せた一人、高君秉(暘谷)も、佚山と長崎で交友を深めた人物で、彼は佚山の書技及び六書の学力に心服していたらしい。しかし、佚山がようやく『長箋』全本を手に入れたのは、長崎を離れた四年後の宝暦4年(1754)のことで、『異同攷』が成立したのはさらにその二年後のことである。(人文科学府 劉書縁)

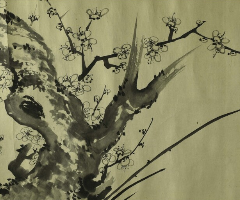

◆『梅竹蘭菊』(ばいちくらんきく)

〈雅俗文庫/76掛軸類a/バイ〉

軸装。宝暦元年(1751)成。序、跋なし。巻頭に「能救世間苦」「常足道人」「求焉」、巻末に「佚山頭陀」「黙隠」の朱印あり。

縦26.8cm、横1144.2cm。梅・竹・蘭・菊の順で、それぞれ画一枚及び賛詩一首が書かれており、四首の賛詩の字体は全て異なる。奥書に「辛末季秋上浣 漂泊沙門佚山書画」とある。佚山は宝暦元年に長崎を離れ、師の三空良珍がいる豊前耶馬渓羅漢寺に向かった。それからの一年間、彼は羅漢寺の荘厳に努め、多くの篆額類を残したという。この時期に成立したこの掛軸は、まさに彼の早期画風を伺える作品である。なお佚山晩年の画業は、『海棠牡丹寿帯鳥図』(安永3年〈1774〉成、神戸市立博物館蔵)他が知られ、南蘋風の流行を知るうえで貴重な資料とされる。(人文科学府 劉書縁)

参考 中野三敏『近世新畸人伝』(毎日新聞社、1977年)

石沢俊「佚山筆 海棠牡丹寿帯鳥図」(『國華』第1478号、2018年)

沢田東江(さわだ とうこう)

享保17年(1732)生、寛政8年(1796)没、65歳。書家、儒学者。名は鱗、字は景瑞、号は東郊。明和事件に連座して後、字を文龍、号を東江とあらためる。士分として江戸両国柳橋に生まれた。若年から柳橋の美少年と呼ばれ、宝暦7年(1757)に洒落本『異素六帖』を上梓し、高名を博した。二年後、林門の碩儒である井上蘭台に師事し、古注学を学んだ。また東江は、林家入門以前、高頤斎のもとで明風の書を学び、明和事件以後、自ら魏晋風の古法書学を唱えて東江流をひらいた。(人文科学府 王自強)

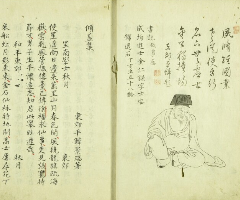

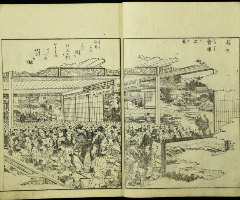

◆『傾蓋集』

〈雅俗文庫/28詩文b/ケイ〉

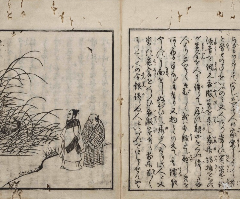

大本1巻1冊。宝暦14年(1764)、東江自筆本。宝暦14年、渋井太室ほか2名序。巻頭に「斑山文庫」(朱陽方印)、巻末に「月明荘」(朱陽方印)あり。朱青筆による書入れ、附箋による訂正あり。

本書は宝暦14年に、来朝した朝鮮使節制述官南秋月、正書記成龍淵、副書記元玄川、従書記金退石の四人と応酬した詩文などを記したもの。巻頭の漢文序のなかに、東江と朝鮮使節との親交および日本漢詩と朝鮮漢詩との異同が述べられる。本文の冒頭には、使節の一人一人の肖像画が掲げられている。本文の前半に収録された六四首の唱和詩は、唐詩と明詩の詩風を受けつぎ、徂徠一門がとなえた古文辞派の詩に近いものである。その唱和詩のうち、東江の詩は二六首ある。本文の後半には、東江と朝鮮使節との二回の筆談内容が収められ、そこに使節との一三通の書簡が載っている。筆談の内容は、書・金石・篆刻の話が多いが、干肉などのような面白い話もある。毎回の筆談が終ったあとに交わされた往復書簡には、前回筆談のとき触れなかった詩論や閑談などのものが見られる。また朝鮮使節への一部の詩は、東江の詩集『来禽堂詩草』(天明元年〈1781〉刊)にも収録されている。(人文科学府 王自強)