- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

アジアとの学術交流

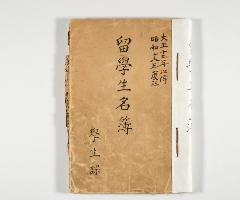

戦前期の留学生

九州大学の留学生第1号は、京都帝国大学福岡医科大学時代の1910年に准学生として入学した大韓帝国出身の学生です。韓国は彼の入学直前に日本に併合されますので、彼は「外国人留学生」ではなく「植民地(外地)出身学生」ということになりますが、戦前期を通じて、彼のような植民地出身学生は「留学生」として扱われていました。

「外国」からの留学生の第1号は九州帝国大学創立後の1913年に入学した中国からの3名(医科大学2・工科大学1)でした。以後中国からの留学生が最も多く、次いで朝鮮、台湾の順で、1932年に「満洲国」が「建国」されると満洲出身者が多くなります。

| 医 | 工 | 農 | 法文 | 理 | 医専 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中国 | 93 | 69 | 82 | 144 | 0 | 0 | 388 |

| 朝鮮 | 15 | 14 | 34 | 144 | 5 | 11 | 223 |

| 台湾 | 34 | 7 | 6 | 20 | 0 | 16 | 83 |

| 満洲 | 2 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 30 |

| その他 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |

| 計 | 146 | 93 | 131 | 330 | 6 | 27 | 733 |

『九州帝国大学における留学生に関する基礎的研究』折田悦郎編(平成16年3月)より

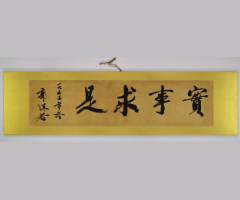

戦前期の著名な留学生として、郭沫若(諱は開貞)がいます。彼は1918年に医科大学に入学しましたが、もともと文学が好きで、文学運動のため一時帰国し、1923年に1年遅れで卒業しています。その後は中国に戻って作家・歴史家・政治家として活躍しました。郭沫若は、1955年、訪日科学代表団の団長として18年ぶりに来日し、その際九州大学で講演を行いました。その際に揮毫した書「実事求是」は、現在中央図書館の3階フロアに掲げられています。

戦前期のアジア調査研究

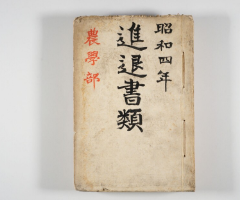

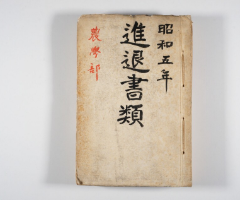

九州帝国大学は地理的にアジアに近いこともあり、多くの教官がアジア地域に出張し、各地での調査研究活動を行いました。1920年代まではアジア地域への出張者は毎年数名程度でしたが、1931年の満洲事変後は急増し、毎年のべ20名以上、多い年にはのべ100名を越えることもありました。

出張先は中国、満洲が多くなっていますが、東南アジア地域へも多くの教官が行っています。農学部や工学部採鉱学科・応用化学科のようにフィールドワークを研究方法としている教官が所属する学部が多く、また、医学部は調査研究だけでなく診療活動もしていたため数が多くなっています。

アジア調査研究は第二次世界大戦の敗戦により一時期途切れてしまいますが、再び盛んに行われるようになっていきます。現在のアジアとの学術交流の下地は、このように戦前期につくられていました。

詳しくは、『帝国大学のアジア調査研究 : 九州帝国大学を中心に』(平成24-26年度科学研究費助成事業基盤研究(C)研究成果報告書, 研究代表者:藤岡健太郎, 2015年3月)をご覧ください。

九州大学文書館では、九州大学における歴代研究者等の出張記録を保管しており、海外との学術交流を語る上でも貴重な資料となっています。 今回の展示では、アジアとの学術交流における参考資料として、関連する過去の出張記録を公開しています。

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 1,662