- HOME

- 探す・調べる

- 図書館を使う

- 学習・教育

- 研究支援

- 図書館について

よみがえる福岡の炭坑 ―明治期の写真・炭鉱札・地図展―

※このページは資料展「よみがえる福岡の炭坑」を電子展示として再構成したものです。

福岡にはかって筑豊、三池など全国有数の炭鉱があり、北九州の製鉄などとともに日本の産業の基礎を支えてきたところです。しかし、エネルギ-源が石炭から石油に移っていくにしたがい、炭鉱の閉山があいつぎ、現在はかっての名残のボタ山さえも少なくなり、炭鉱の面影は人々の記憶から忘れ去られようとしています。

九州大学石炭研究資料センター(現記録資料館産業経済資料部門)は、石炭資料の収集・保存・調査研究のために設立された機関で、ここには石炭に関するたくさんの資料を所蔵しています。この展示は、同センターが所蔵する資料のうち、福岡県内の主に明治期における炭鉱の写真、炭鉱札、炭鉱地図などを展示し、忘れられかけた炭鉱の一端をよみがえらせようとするものです。

炭鉱写真

明治になると有名無名の多くの写真家が大都市や居留地を中心に活躍を始めます。しかし明治前期の炭鉱写真は、ほとんど見ることができません。たとえば三池炭鉱の官営当時(明治6年から22年)の写真といわれているものも、それを証明することはなかなか困難です。

明治20年代になると、三井経営の三池炭鉱や三菱経営の高島炭鉱など有力炭鉱の写真を見ることができるようになります。筑豊では日清戦争ごろ貝島や住友が自鉱を撮影させたのが最も早いようです。古河もまた日清戦争直後の29年にあらたに買収した塩頭や勝野炭鉱の写真を撮影しています。

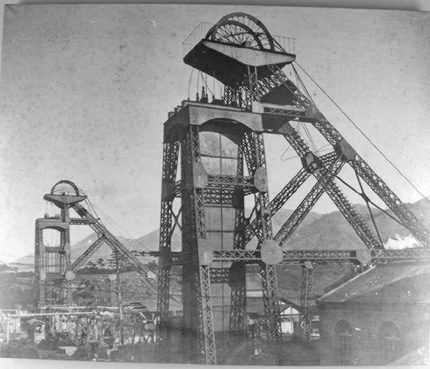

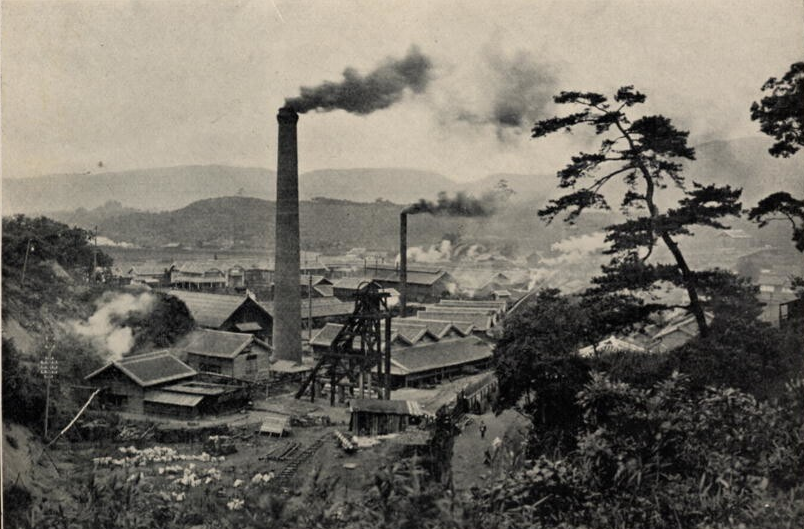

筑豊石炭鉱業組合は明治40年以後傘下炭鉱の写真を精力的に撮影し、雑誌『筑豊石炭鉱業組合月報』で毎月紹介します。これら明治後期の炭鉱写真の特色は経営者が交代したときの記録としての写真と最新の「近代設備」すなわち蒸気機関の導入を示す煙突と竪坑櫓を配置した坑外全景写真でしょう。「赤い煙突めざして行けば、白いマンマのあばれ喰い」といわれ、煙突は炭鉱の象徴でした。

-

三井三池鉱業所万田坑

明治35-36年頃 福岡県三池郡 -

外部にある炭坑の保育所(三池万田坑)

明治42年頃 福岡県三池郡 -

炭坑の保育所(三池万田坑)

明治42年頃 福岡県三池郡 -

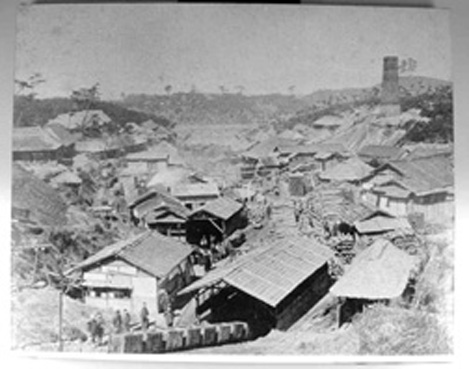

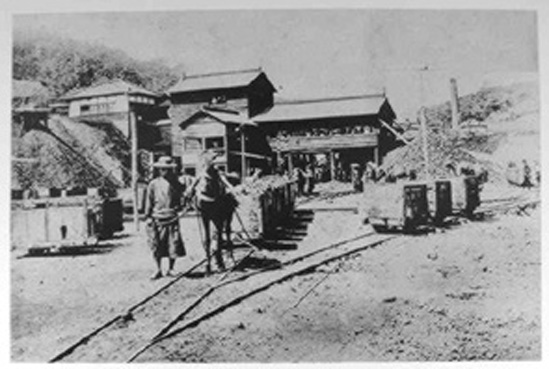

住友買収当時の忠隈炭坑

明治27年頃 福岡県嘉穂郡 -

明治後期の汽罐場

-

方城炭坑の竪坑櫓

明治末年頃 福岡県田川郡 -

明治後期の積込桟橋

-

筑豊石炭鉱業組合事務所

明治39-40年頃 福岡県遠賀郡若松町 -

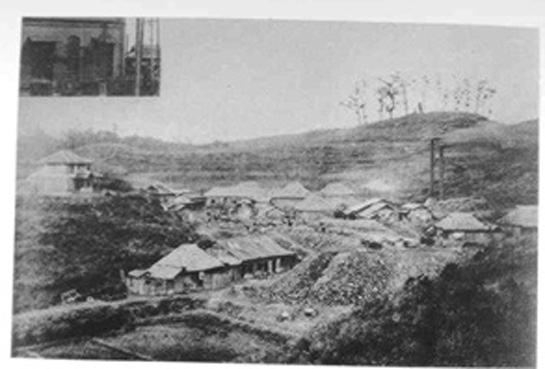

草葺屋根の炭坑(貝島買収時の長津炭坑)

明治35年撮影 福岡県遠賀郡長津村 -

筑豊石炭鉱業組合直方会議所上棟式

明治43年4月20日挙行 福岡県鞍手郡直方町 -

売り渡された炭坑(高江炭坑)

明治40年撮影 福岡県遠賀郡香月村 -

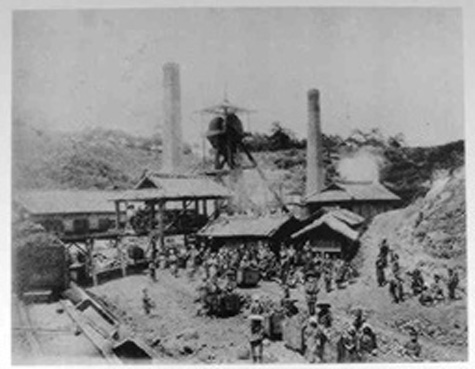

竪坑と煙突と坑外夫(貝島大之浦炭破)

明治27年撮影 福岡県鞍手郡宮田村 -

豊国炭坑の竪坑櫓

明治41年頃 福岡県田川郡 -

炭車を押す人(富崎豊州炭坑)

明治41年頃 福岡県田川郡 -

炭車をひく馬(貝島管牟田炭破)

明治35年撮影 福岡県鞍手郡香井田村

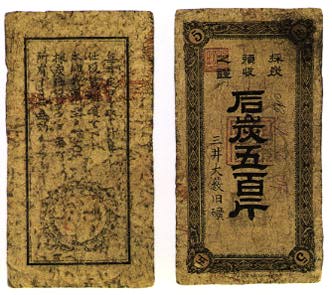

炭鉱札

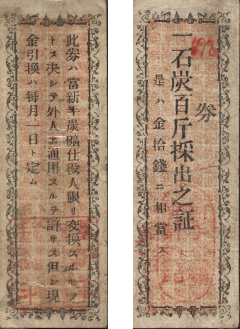

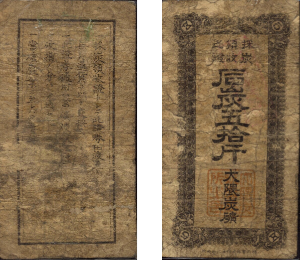

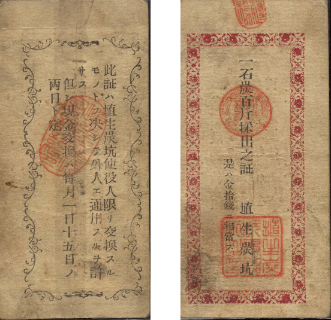

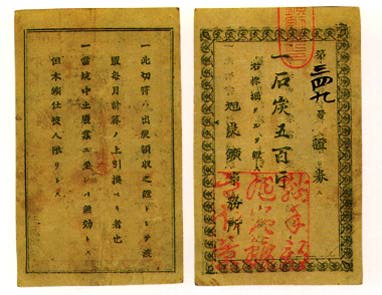

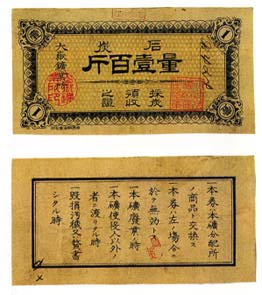

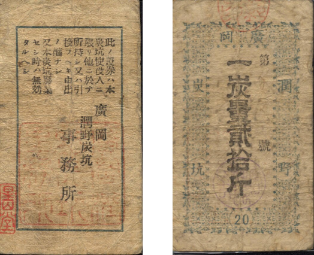

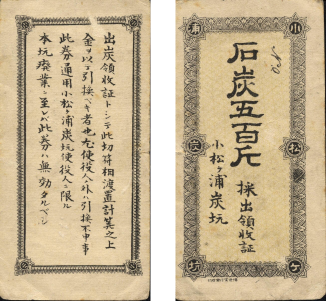

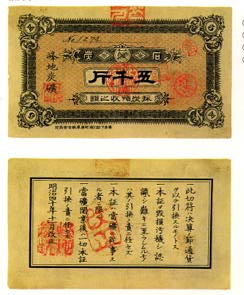

炭鉱札は、炭鉱の経営者が発行した私札で、斤券(キンケン)、炭券(タンケン)、山札(ヤマフダ)、採炭切符などとも呼ばれました。

炭鉱札は毎日の賃金支払いに通貨(現金)の代わりに、多くは1斤券が1里、100斤券が10銭、1,000斤券が1円の割合で支払われ、毎月きまった日に通貨と交換されました。しかし実際にはなかなか交換してもらえず、炭鉱内の売勘場(売店)や炭鉱指定店の中だけで通用しました。そのため急に現金を必要とする場合、納屋頭や炭鉱指定店、または高利貸から両替してもらいましたが、2割から5割という高い割引料をとられることもありました。

炭鉱札がいつ頃から使われ始めたかは明らかではありません。現在見ることができるもっとも古いものは明治18年(1885)のものです。この頃から大正8年(1919)頃までもっとも盛んに発行されました。大正8年、筑豊石炭鉱業組合は福岡鉱務署の通牒を受け入れ、賃金の支払いはすべて通貨とすることとしました。この時、筑豊地方で炭鉱札のみで賃金を支払っていた炭鉱は、蔵内鉱業など10坑、一部現金一部炭鉱札で支払っていた炭鉱は、貝島鉱業など56坑、現金のみの炭鉱は三井、三菱、古河、住友の炭鉱など45坑でした。炭鉱札が中小炭鉱を中心にいかに大きな役割を果していたかがわかります。

炭鉱札はそれ以降も購買券や商品券などに形をかえて、昭和30年(1955)頃までみることができました。

今回展示するのは、九州大学石炭研究センタ-等が所蔵している炭鉱札の内、福岡県内に所在した炭坑で明治期に発行されたものです。

凡例

それぞれの表示に対する説明は以下のとおりである。

- 炭鉱札発行所名(経営者もしくは鉱業管理者、発行者)

- 炭鉱所在地

- 発行年

- 寸法(縦cm×横cm)

- 所蔵

- 注記

なお、炭鉱については、経営別ではなく、炭鉱札に記載された炭鉱名を基準とし、 地域別に紹介している。

福岡県遠賀郡

福岡県鞍手郡

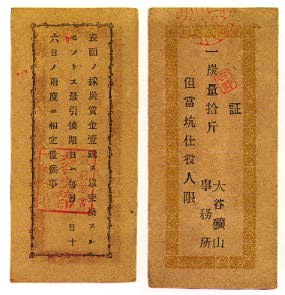

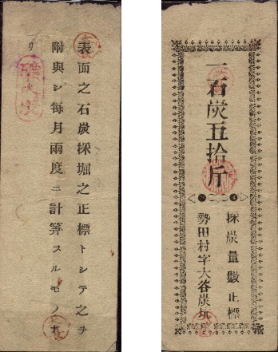

大谷砿山事務所 証炭量拾斤

1. 大谷砿山事務所(入江、古野共同)

2. 福岡県鞍手郡四郎丸村

3. 明治20年頃

4. 10.7cm×5.0cm

5. 九州大学石炭研究センター、九州大学附属図書館六本松分館、九州大学九州文化資料室

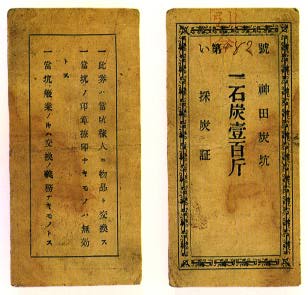

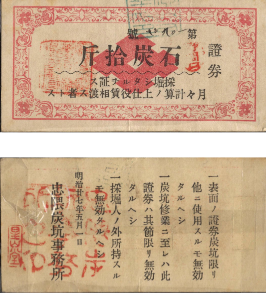

神田炭坑 石炭壱百斤採炭証(購買券)

1. 神田炭坑(西野共同)

2. 福岡県鞍手郡西川村大字八尋字神田

3. 明治32年頃

4. 11.4cm×5.4cm

5. 九州大学石炭研究センター

6. 他に米券もある

福岡県嘉穂郡

福岡県田川郡

炭鉱地図

炭鉱地図については電子展示は行っていません。

- 石炭鉱区選定地実測図(縮尺1/6,000) 明治26年頃

- 福岡県豊前国田川郡神田村大字金田(現在の金田町)

- 海軍省予備炭鉱区実測図(縮尺1/6,000) 明治29年頃

- 福岡県筑前国鞍手郡勝野村大字御徳(現在の小竹町)

- 海軍省予備炭田略図 明治26年頃

- 福岡県筑前国鞍手郡勝野村大字御徳(現在の小竹町)

- 石炭鉱坑内実測図(縮尺1/3,000) 明治29年頃

- 福岡県筑前国鞍手郡勝野村大字御徳小字鴻巣

Submitted:

| Updated:

| Total Views: 3,669