九州大学附属図書館企画展 |

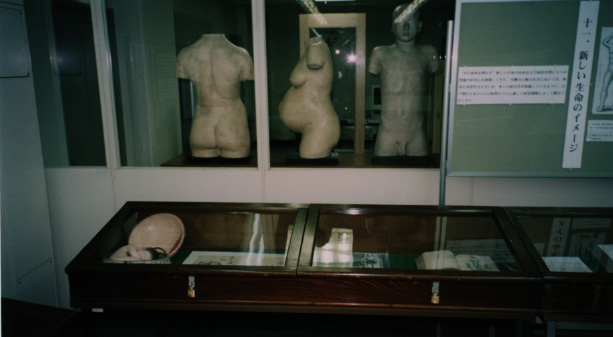

(XI)新しい生命のイメージ |

一般にヨーロッパの解剖書では大多数の図版が男性の身体になっている。女性の身体では生殖器のみが重要視されていた。洋の東西を問わず、新しい生命の由来および成長は常に人々の想像や好奇心を刺激してきた。労働力に頼る社会においては、産科の重要性は大きいが、多くの研究者が指摘しているように、江戸期の日本の人口は暗黙のうちに厳しい産児制限によって抑えられてきた。

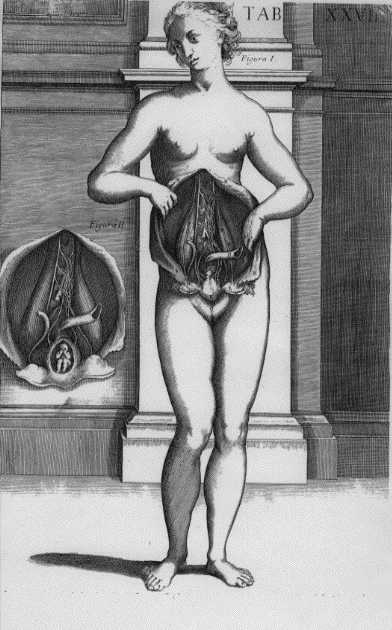

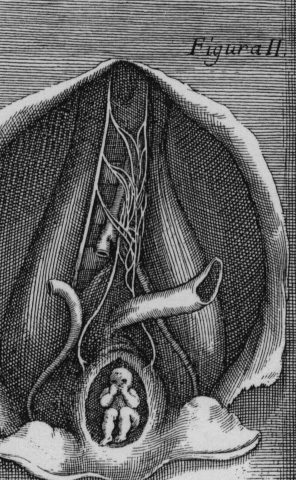

妊婦の子宮と胎児:良家の婦人としてこの人物は胸と性器を手で覆っている。

胞状卵胞の発見者デ・グラーフ

|

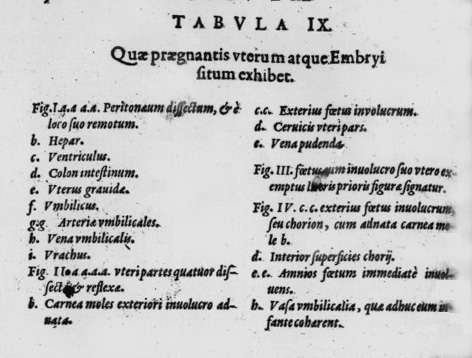

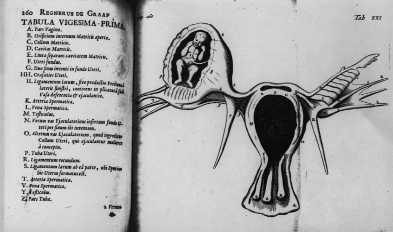

グラーフ『女性の生殖器について』ライデン、1672年。Reiner de Graaf: De mulierum organis generationi inservientibus tractitus. Lugduni Batavorum, 1672. 90 x 140mm.【九州大学附属図書館医学部分館蔵】 |

|

|

グラーフ『女性の生殖器について』ライデン、1672年。Reiner de Graaf: De mulierum organis generationi inservientibus tractitus. Lugduni Batavorum, 1672. 【九州大学附属図書館医学部分館蔵】)

|

グラーフ『女性の生殖器について』ライデン、1672年。Reiner de Graaf: De mulierum organis generationi inservientibus tractitus. Lugduni Batavorum, 1672. Tab. 21: 170 x 145mm. 【九州大学附属図書館医学部分館蔵】 |

オランダの解剖学者ド・グラーフ(1641〜1673)は1666年からデルフトで開業しながら、女性の生殖器の解剖学に大きな功績を挙げている。彼はグラーフ卵胞(胞状卵胞、folliculi ovarici vesiculosi)の発見者で、その他血管への色素注入法の考案者でもある。

|

100 x 80mm  8 x 18mm |

優美な若い婦人が腹を切り裂いている。左に詳細な図があり妊婦であることを示している。胎児は倒居ではない。

|

解剖学の模型(九州大学医学部解剖学教室蔵) |

|

解剖学の模型(九州大学医学部解剖学教室蔵) |

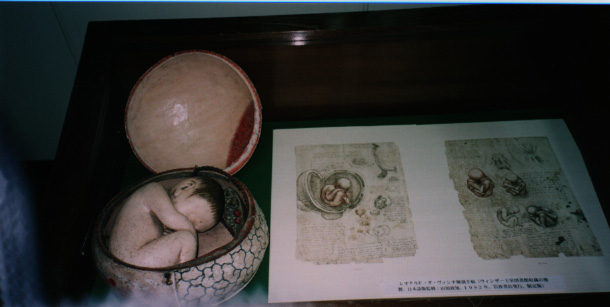

大人としての胎児

|

ディドロ、ダランベール編『百科全書』パリ1751-1772年。初版、法学部附属図書館蔵。Jean-Baptiste d'Alembert / Denis Diderot: Dictionnaire Raisonne des Sciences. Paris 1751-1772 【九州大学附属図書館医学部分館蔵】 |

|

倒立が正常胎位

本書は賀川玄悦の秘伝書『産論』を玄廸(岡本氏、養子となり玄悦を襲名)がさらに精緻なものにした産科医書。明和3年(1766)に書かれた『産論』は、賀川玄悦が自ら試みた独特の方術を記したもので、胎児は倒立が正常胎位であることを初めて確認した。『産論翼』の巻末にある32図は「産論」を補い、正常な胎位を示した最初の図として喧伝されるようになった。

玄悦の方術は、賀川流産科という一家を成し、その門下からは原南陽、奥劣齋、佐々井茂庵などの名医といわれる人々が輩出した。また、シーボルトが日本医学を西欧に紹介した際、賀川玄悦の独特の産論についてもふれている

。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|