九州大学附属図書館企画展 |

(VII)身体を教える |

医学史上、人体に関する知識を伝えるために様々な手段が発達した:書物の挿し絵、木や蝋、紙による模型、塑像、死体解剖、標本など。新しいものとしてはハイデルベルクの解剖学者ギュンテル・ヴォン・ハーゲンスのプラティネーションや、学生および一般向けのコンピュータ・プログラムがある。

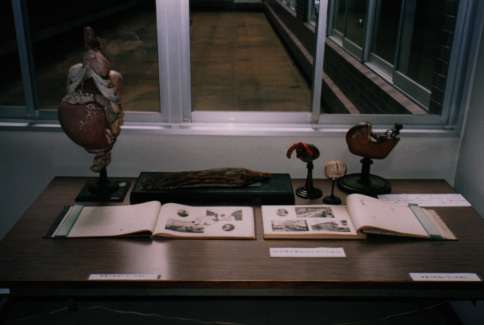

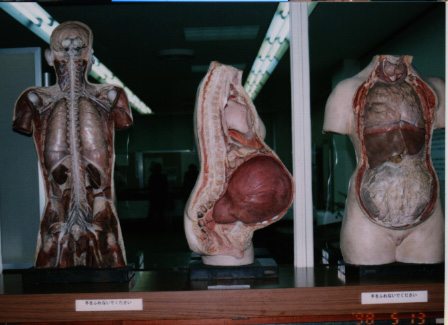

解剖学の陶器模型【九州大学医学部解剖学教室蔵】 |

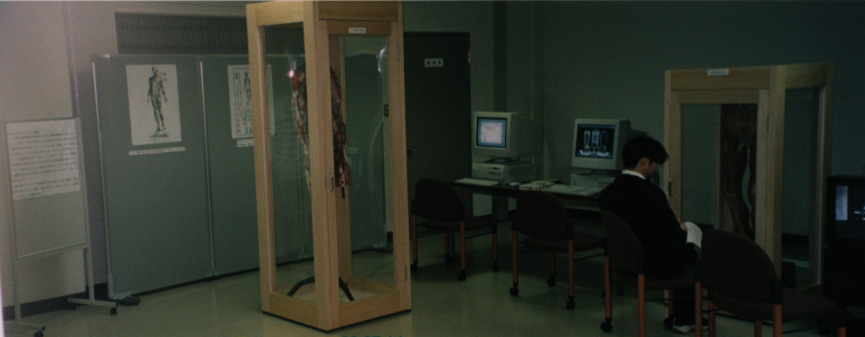

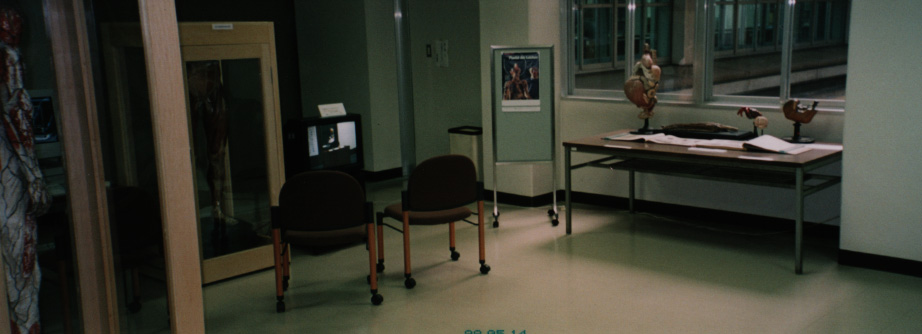

「キュンストレーキ」、学習ソフトのデモンストレーション |

解剖学の陶器模型【九州大学医学部解剖学教室蔵】 |

解剖学の陶器模型【九州大学医学部解剖学教室蔵】 |

「キュンストレーキ」(人工死体)

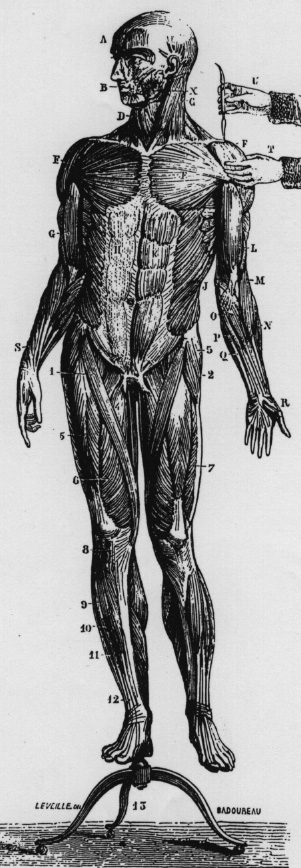

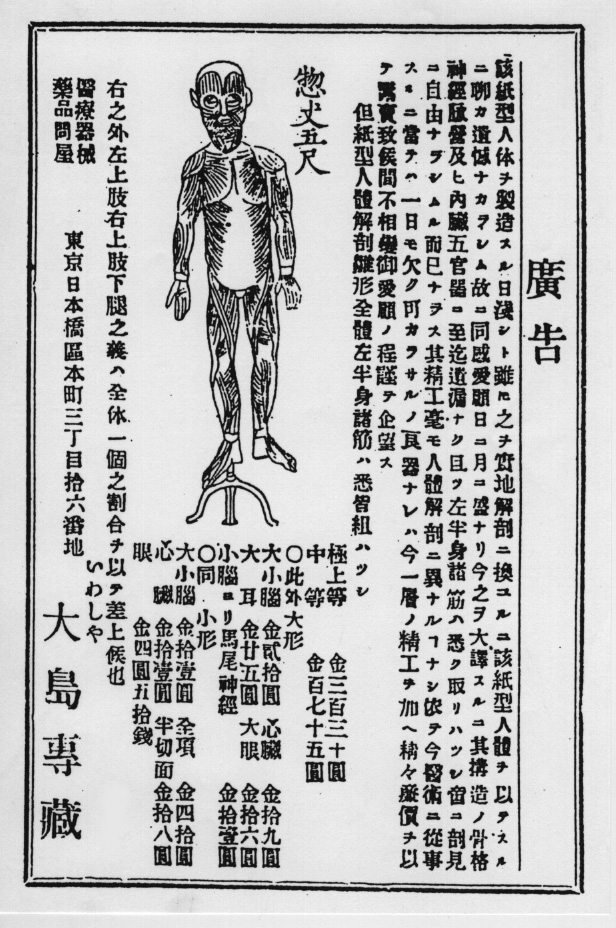

16世紀に新解剖学が登場して以来、死体が慢性的に不足していた。そのため、学生や学者たちの指導用に等身大の立体的な人型を蝋で作るようになった。しかしこれには、高価で、また手を触れられないという大きな欠点があった。それで19世紀初めにフランス人解剖学者オズー(Louis T.J. Auzoux, 1797ー1880)が紙製の安価な人型を作った。日本ではオランダ語起源の名称キュンストレーキ(kunstrijk、人工的)で知られている。まもなく日本でも製作されるようになり、その正確さにおいてはオズーに決して劣らない。

|

オズー博士の「分解できる解剖模型」(Homme Clastique) |

【参考資料】 国産キュンストレーキの広告「東京医事新誌」明治17年4月26日 |

現在キュンストレーキは金沢に1体、福井に2体、長崎に1体が保存されている。昨年、九州大学にも1体キュンストレーキが残っていることが確認できた。

九州大学の 「キュンストレーキ」(国産品)【九州大学医学部解剖学教室蔵】

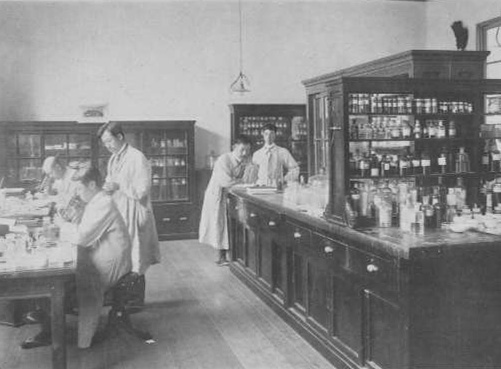

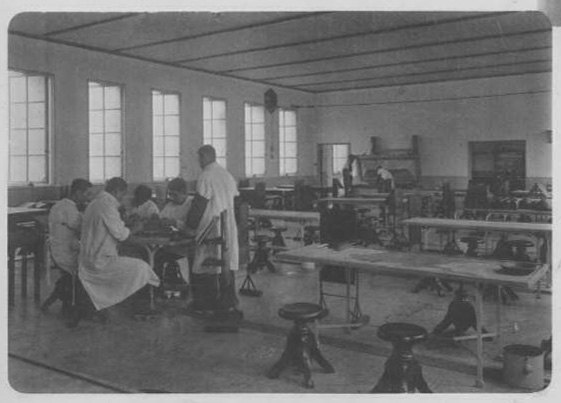

医学部卒業生のアルバムから

|

|

京都帝国大学福岡医科大学第1回卒業 明治40年12月(1907年)。 【九州大学附属図書館医学部分館蔵】

ハーゲンスの「プラティネーション」

ドイツ・ハイデルベルクの解剖学者ギュンテル・ヴォン・ハーゲンス(Guenter von Hagens)は近年、世界中で大いに注目を集めてる。彼が開発した方法では、アセトンを用いて死体から水分と油を取り除き、代わりに液状のプラスチックを入れる。このプラスチックが固まると、死体は薄く切り離して、通常のオブジェと同様に加工が可能になる。この方法はハーゲンス「プラティネーション」(Plastination)と呼ばれる。特に全身像でハーゲンスはルネサンスの伝統、つまり解剖学と芸術との結合を意識的に再生しようとしている。このため彼は解剖学の標本も「作品」と呼んでいる。この方法で、死後もその身体を「永遠化」して欲しいと申し出るドイツ人もたくさんいる。