九州大学附属図書館企画展 |

(I)小宇宙としての身体 |

ヒポクラテス

|

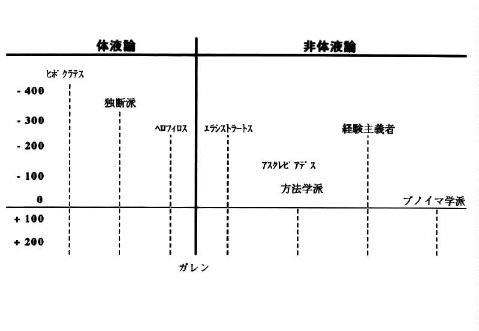

古代の医学にも様々な流派があったが、ヨーロッパで最も大きな影響を与えたのは、ヒポクラテス(紀元前460年頃〜377年頃)とガレノス(130年頃〜200年頃)並びに、その信奉者たちだった。ヒポクラテスは、超自然的な病因や魔術による療法を排除し、医学を「自然科学」へと導いた。しかし、彼の考えにも思弁的な要素が少なからずみられた。

|

|

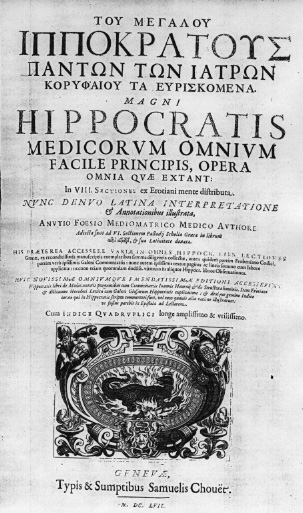

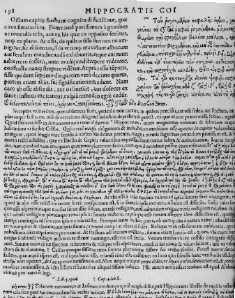

『ヒポクラテス全集』ジュネーブ、1657年。

Magni Hippocratis Medicorum Omnivm Facile Principis Opera [...]. Tom. I, II. Geneva, Typis & Sumptibus Samuelis Chouet, M.D.C.LVII. 224 x 365mm.【九州大学附属図書館医学部分館蔵】

|

『ヒポクラテス全集』ジュネーブ、1657年。ギリシャ語の原文とそのラテン語訳 |

| 「医神アポロンをはしめ,すべての男神,女神にかけて,またこれらの神々を証人として,わたしの能力と判断力の限りをつくしてこの誓約を履行するとを誓う。 私は、私の能力と判断力の限りをつくしてこの約束を守る。この医術を私に授けた人を両親の如く思い、運命をともにし、もし師が金銭を必要とするときには、私の金銭を分けて助ける。師の子弟を私自身の兄弟と考え、彼らが学びたいならば、報酬なしに医術を教える。私の息子、わが師の息子、医の掟により約束と誓いをたてた弟子たちに、医師の戒律と講義その他すべての知識を授ける。それ以外の誰にも与えない。 私は、能力と判断力の限りをつくして、患者に益する養生法を施し、不正な害を与える方法を決してとらない。頼まれても、致死薬を与えない。そのような助言もしない。同様に、婦人に堕胎器具を与えない。私は純潔で敬虔な生涯を貫き、私の医術を行う。結石患者に載石術をせず、これを業とする人に委せる。いかなる患家に入るときも、患者のためであり、不正や堕落の行いを厳につつしむ。男と女、自由民と奴隷であるとを問わず、その肉体をおかすことはしない。治療に関すると否とにかかわらず、他人の私生活について秘密を守る。 もし、この誓いを固く守るならば、私は生涯、医術を楽しみつつ生きて、すべての人から名声を得られるよう許したまえ。もし、この誓いを破るならば、これと逆の運命をたまわりたい」。 |

「ヒポクラテスの誓い」は医道を語った千古不朽の名言である。しかし彼の書には、不治の病は治療しないようにという指摘も見られる。

病気にかかるとき

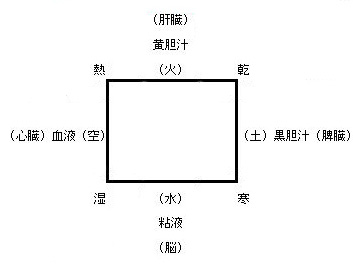

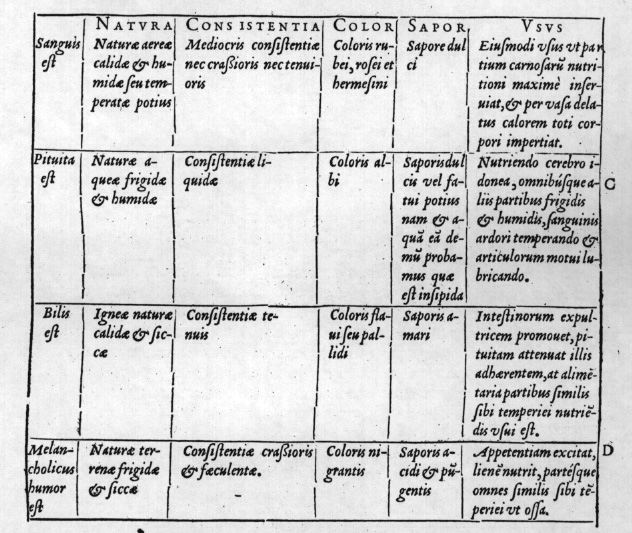

万物は火、風、水、地の4元素からなるとしたエンペドクレス(Empedokles, 紀元前490年頃〜430年頃)の説を思わせる体液病理説(humoral pathology)が広まっていた。この説によると体液は栄養摂取による物質代謝の産物で、4原液が正常混合の場合、人間は健康であるが、異常混合になると病気が発生する。環境、生活様式、体質が病因となるのである。病気は3段階に分けられている:

|

|

上記の体液論に加え、東洋医学の「気」に類似する「プノイマ」(pneuma)も古代の病理学に大きな影響を与えた。

|

4要素、4体液と4性質。これらの均衡が崩れたら、相対する性質を持つ薬品を用いてバランスを取り戻す。 |

病名は少ない

ヒポクラテスは病気の経過についてはかなり詳細な記述を残しているが、病名はほとんど記されていない。ヒポクラテスの関心を引いたのは病気ではなく、病気にかかった患者の方だった。彼は各部位の変化よりも、全体としての身体と主に取り組んでいた。しかし医師たちの知識が増し、診断法が発達すると、さまざまな病名が作らた。

ヒポクラテス医学の源流

| ミノア文明(前11世紀) 衛生寺、院医学、ヘビ崇拝 |

||||

| メソポタミア文明(前6,7世紀) 悪魔信仰、 薬物学、 占星術、 医学の組織化 |

→ | ↓ | ← | エジプト文明(前7世紀以降) 薬物学、 医の論理?、 外科手術、 魔術的要素 |

| シシリア学派(前6,5世紀) 四元素、 精気説(プノイマ)、 解剖 |

→ | イオニア哲学(前6世紀) コスとクニドスの医学派(前6世紀) ヒポクラテス医学(前5,4世紀) |

← | |

| アテネ学派(前6世紀) アリストテレス、 インド的要素 |

→ | ↓ | ← | アレキサンドリア学派(前320年以降) 古代の記録の収集、 ペルシャ的要素 |

| 『ヒポクラテス全集』(Corpus Hippocraticum)(前300年以降) |

ガレノスの影響

ギリシア医学の最盛期末、2世紀に医師ガレノスが現れる。彼はギリシア、ペルガモンの出身だが、学業を終えてスミルナ、コリント、エジプトのアレクサンドリアをへ経てローマへ行き、そこで医師、教師、実験者として名声を得た。ガレノスは少なくとも100篇の論文を書いてる。

|

【参考資料】ガレノスの想像図 |

彼はヒポクラテスの学説を受け継ぎ、他の諸説と共に、総合的な理論体系を組み立てようと試みた。彼の病理学も基本的には体液論に基づくものであった。それはやがて、中世の西洋医学の基盤になったばかりでなく、ルネサンス以後の近代化にも関わらず、19世紀に至るまで医学思想のあらゆる分野で影響を及ぼすことになった。

|

パレ『全集』パリ、1582刊。(九州大学附属図書館医学部分館蔵) 【原文の書名】 |

ガレノスは解剖にひい秀でていたが、その知識は豚や猿、犬に関するものであった。一度は象も解剖している。それでもヒトの解剖学に関する彼の主張は部分的にしか正しくなかった。また、彼は実験や解剖から結論を引き出すだけに留まらず、広範でしべん思弁的な生理学体系を構築した。

身体の中心としての心臓

ギリシア・ガレノス流の医学によれば、心臓はいわゆる先天性の温熱(calidum innatum)を持っている。この温熱は4体液を動かし、その活動を維持する。その際に消費する温熱は飲食で補えるが、決して完全ではない。人生の終わりにはこの熱がなくなり、死人は冷たくなる。ヘロフィロス(前300頃ー?)のように、当時すでに、思考の中枢は脳であると唱える人もいたが、一般には、熱を恵む太陽が大宇宙の中心にあるように、心臓が身体という小宇宙の中心器官であるとされていた。キリスト教においては、人間の魂は心臓にあると考えられていた。

近代医学により心臓はただの「血液ポンプ」に過ぎないことがわかっても、西洋には今もって、心臓が人間の中心であったことを示すしぐさが残っている。

Me? Ich? Moi? 私ですか

|

【参考資料】口から出た死者の魂が天国へ(15世紀) |

かつて、あくびは不可解な現象だった。ヨーロッパではこの瞬間に魂が体内から逃げ出すと信じられ、これを防ぐために手を口にあてた。