九州大学附属図書館企画展 |

(V)筋肉の「美」 |

今日ヨーロッパの言語で用いられている「筋肉」という語、muscle, Muskel, muscule等はラテン語のmusculus(=小鼠)に由来する。古代人は筋肉の動きを、皮膚の下で走り回る小鼠に例えた。

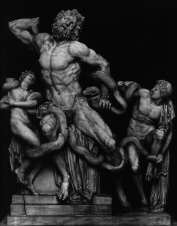

女性の身体を示す際に、筋肉は東洋でも西洋でも決して重要視されることはなかった。「柔軟性」と「丸み」が今日でも「女性的」なものとしては重要な特徴になっている。男性の場合には、ギリシア彫刻においてすでに血管と筋肉が次第に目につくようになってくる。これらは力、活力、健康を象徴していた。これらの像は、スポーツをしていたり、敵や動物と戦っている場合を除くと、たいていは力強さを印象づけようとしている姿勢である。その際、身体の重心は立脚に置かれ、遊脚は軽く曲げて添えられている。ポリュクレイトスが発見したこの表現法はヨーロッパ彫刻の基本的形体となる。両腕も単に伸ばすのではなく、どこか一点を指している。

|

アゲサンドゥロス、アタノドロス、ポリュドロス合作:ラオコン。(ヴァティカーノ美術館、高184cm) |

中世の裸体

中世は、教会による「身体敵視」の影響下にあった。教会は裸体や性を罪悪と結びつけ、脅威となりかねない身体の自然な動きを規制しようとした。美術においても人物の裸体は宗教的なテーマに関連したものだけとなった(十字架上のキリスト、アダムとイヴ)。ゴシック建築に見られる垂直性の強調は人体の釣り合いにも影響を与えた。

|

ゴシック式のアダムとイヴ。ドイツ・バムベルクの大聖堂。 |

|

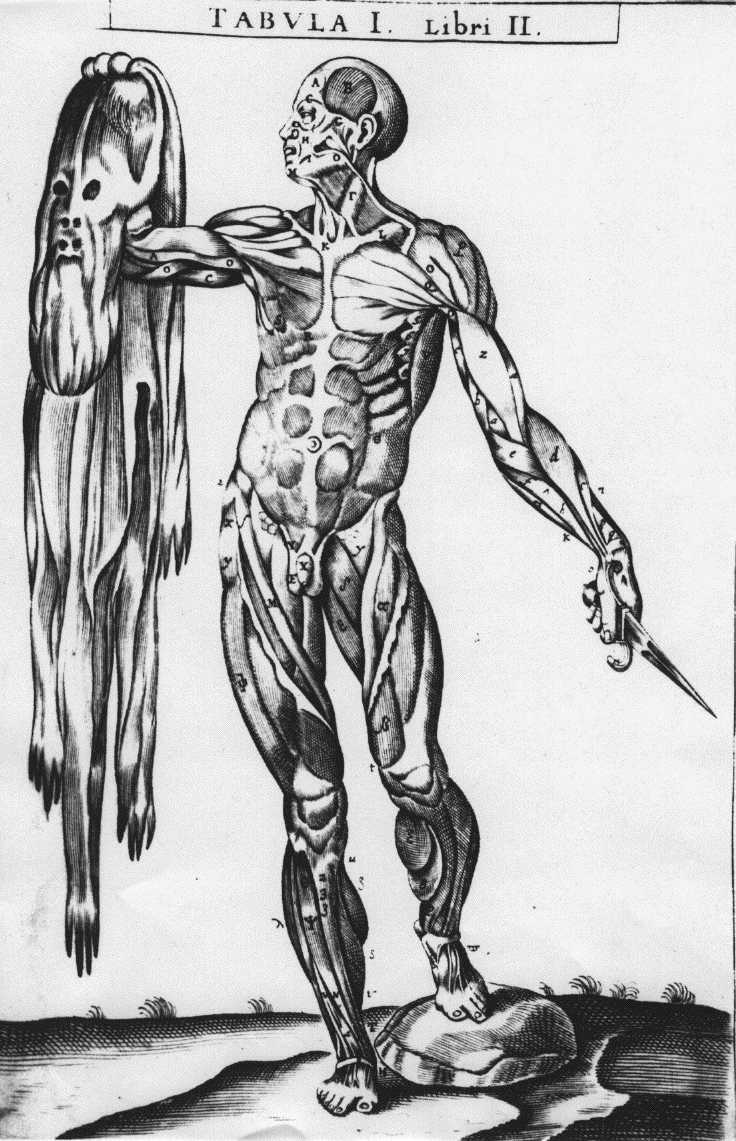

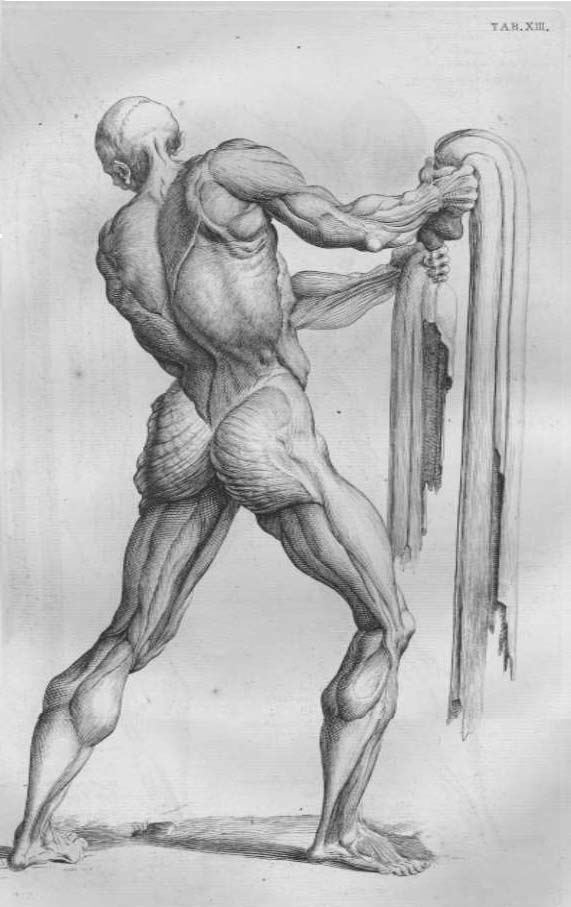

エコルシェ(キリスト教の筋肉男)

キリスト教の伝説によれば、あるアルメニア王は12使徒の一人、聖バルトロマイで、生きながら皮を剥がれ、斬首された。そのため、中世の挿し絵でのバルトロマイはメスを、後には剥がされた皮膚も手にしている。16世紀には「筋肉男」としてのバルトロマイ像が登場した。ヴァルヴェルデスの木版画が特に有名であるが、皮を剥がれた男の彫刻や蝋人形も作られた。エコルシェ(フランス語ecorché<ラテン語<exorticare = 剥皮する)と呼ばれたこの筋肉男は次第に解剖学の象徴となり、多くの学院で見られるようになった。

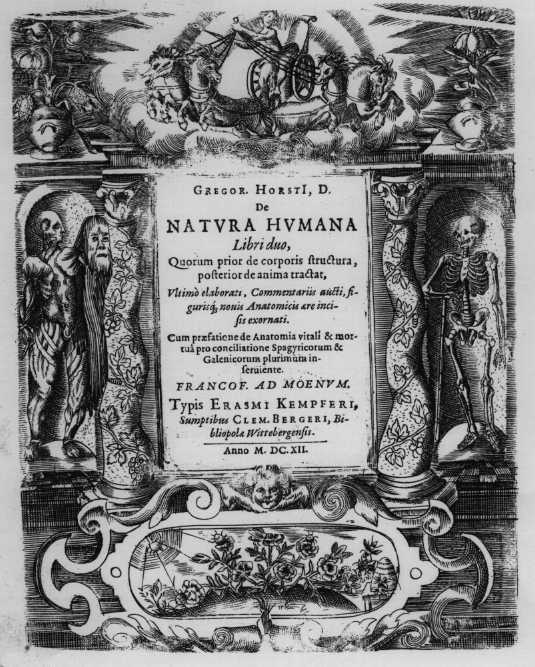

|

ホルスト『人間の体質について』フランクフルト・アム・マイン、1612年 |

Georg Conrad Horst: De natura humana: quorum prior de corporis structura, posterior de anima tractat. [...] Francof. ad Moenum: Typis Erasmi Kempfer 1612. 【九州大学附属図書館医学部分館蔵】 |

トマス・バルトリンは父カスパーの研究を引き継ぎ、発展させた。この書はハーヴェイの血液循環説に対する賛辞に満ちている。若い男の皮膚がつるされている口絵は、様々な連想を引き起こす。バルトロマイの物語のようにも思われるが、バルトリン自身と父親との複雑な関係を示唆した可能性もある。

「エコルシェ」伝統の影響は見られるが、この筋肉男が手にしている皮膚は、皮膚に見えなくなっている。

死体解剖と芸術

医学書の挿し絵にも筋肉はほとんど見られない。ルネサンス期にギリシア・ローマの古典が再評価され、人物の(裸)体がようやく芸術家や学者の視界に入るようになる。レオナルド・ダ・ヴィンチもその先駆者に数えられる。

1490年代から、レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci、1452−1519)がミラノ及びフィレンツェで人体の解剖を行い、身体の新しい描写法を生み出した。この詳細で写実的で美しい解剖図は、美術と学問を融合するルネサンス精神の典型となった。

16世紀から18世紀にかけての解剖書はその多くが、医学と芸術の出会いの場となった。才能豊かな画家がいなければヴァザリウスの書もその価値は半減しただろう。また16世紀の木版画も学問に用いられることでその絶頂期に達した。古典の表現方法は「新解剖学」の挿し絵に大きな影響を及ぼした。ルネサンス以来芸術家は彼らなりに解剖学を熱心に学び、身体をより正確に力強く表現しようとした。

|

ド・ピール『彫刻および絵画のための解剖学の概要』パリ1760年。【九州大学附属図書館医学部分館蔵】 |

東洋の「筋肉男」

東洋医学の書に表れる人間の図の多くは両足を広げてしっかりと大地につけ、両腕は胴からいくらか離れている。このように非常に静止した姿勢があるかと思うと、座ったり動いたりしている図も見られる。それでも上半身はほとんど構成がなされていない。春画でも性器を除けば、筋肉や血管は見られない。仏教彫刻では一定の像(十二神将、蔵王権現など)で筋肉がかなり強調されていて興味深い。

|

【W・ミヒェル撮影】 |

|

身体を作るボディビルダー

今世紀後半になると、筋肉は男性の身体を評価するうえで次第に大きな要素になってきている。筋肉の大きさと鮮明さ(Definition)は美や力、魅力を測る基準となった。ここにはヨーロッパ古典の要素がいくらか見られるものの、同時に、筋肉の量を強調するあまり、釣り合いのよさや柔軟な動きが損なわれている。

|

『ボディビルイディング』1998年6月号。 |