九州大学附属図書館企画展 |

(III)新世界の探検 |

ルネサンス

ルネサンスの変革前には印刷術の発明、インドとアメリカへの航路発見、貨幣経済の導入など、さまざまな要素が準備されていた。医学の分野では中世のペスト禍が変革への最初の原動力になった。ガレノスはペストには触れていないので、医師は自らの勝手な解釈をしなければならなかった。火薬の導入は戦場に革命をもたらしただけでなく、外科医も突然、全く新たな種類の傷を治療することになった。

特に重要だったのは1453年、コンスタンチノープルの征服である。トルコが占領した国々からギリシア人学者が流出し、ヨーロッパ各地に住み着いた。このため、ヨーロッパの学者らの間には、不十分なアラビア語からの翻訳とギリシア語の原書とを比較する機会が与えられた。さまざまな刺激を受けていた芸術科、学者などは人間に目を向けるようになり、個人主義的な発想と共にと徹底的な現実主義がヨーロッパに広がった。

それでもルネサンスは近代の学問とはな華やかな芸術のゆりかごになっただけではない。そこには矛盾や迷信もたくさん潜んでおり、新旧が複雑に入り組んでその後も長く生き続けた。

アンドレアス・ヴェザリウス

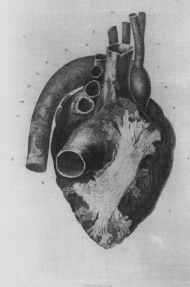

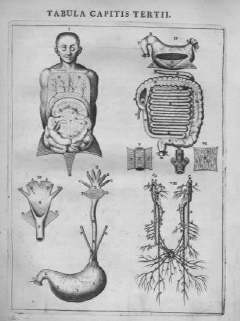

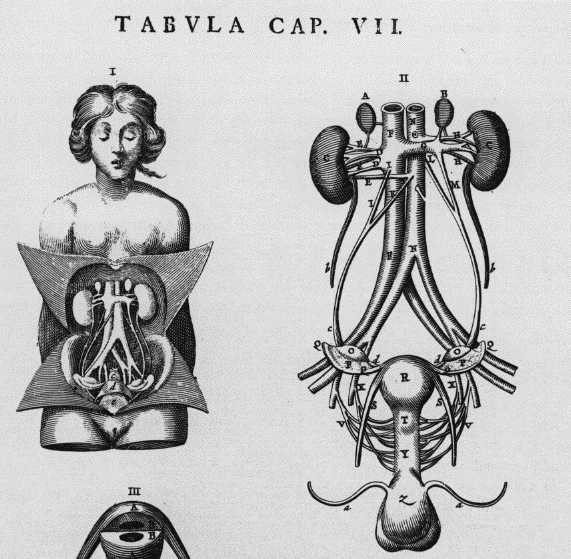

| ヴェザリウス『人間の身体の構造』バーゼル、1555年版。 Andreas Vesalius: De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. [...] Basileae, per Ioannem Oporinum, 1555. 【九州大学附属図書館医学部分館蔵】 |

|

アンドレアス・ヴェザリウス(Andreas Vesal[ius],1514ー1564)やその後の解剖学における先駆者たちにより、伝統的な人体像が覆り、死体解剖による直接の観察が行われるようになった。身体の構造は大宇宙の構造とは今や何の関係もないものとなった。すでにヴェザリウスはガレノスの誤りを200ヶ所訂正し、新たな方法の優越性を証明した。細かな内容と豪華な図は前代未聞のもので、18世紀まで世界各地に大きな影響を及ぼした。

|

ヴェザリウス『人間の身体の構造』バーゼル、1555年版。 Andrea Vesalius: Andreas Vesalius: De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. [...] Basileae, per Ioannem Oporinum, 1555. 245 x 350mm. 【九州大学附属図書館医学部分館蔵】 |

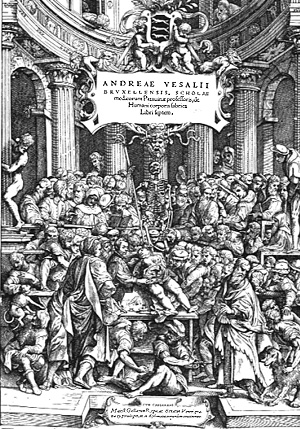

ヴェザリウスの解剖書の口絵。新しい解剖学を讃える16、17世紀の医書には死体を解剖する医師の絵がよく見られる

|

ヴェザリウス『人間の身体の構造』バーゼル、1555年版 |

|

|

ヴェザリウス『人間の身体の構造』ヴェニス、1568年版。 |

「解剖学劇場」

死体解剖は新しい学問を象徴するものとなった。16世紀以来ヨーロッパの大学ではいわゆる「解剖学劇場」(Theatrum anatomicum = 解剖学教室)が広まった。ここで行われた死体解剖は長い間、学生や医学者のための専門的な授業だけではなく、社会的な催し物にもなっていた。解剖の行われる日時は全市に知らされ、「観客」は入場料を支払わねばならなかった。教授は人体の奇跡を披露するとともに、このような秘密を解き明かすことのできる人間の理性も賞讃した。

|

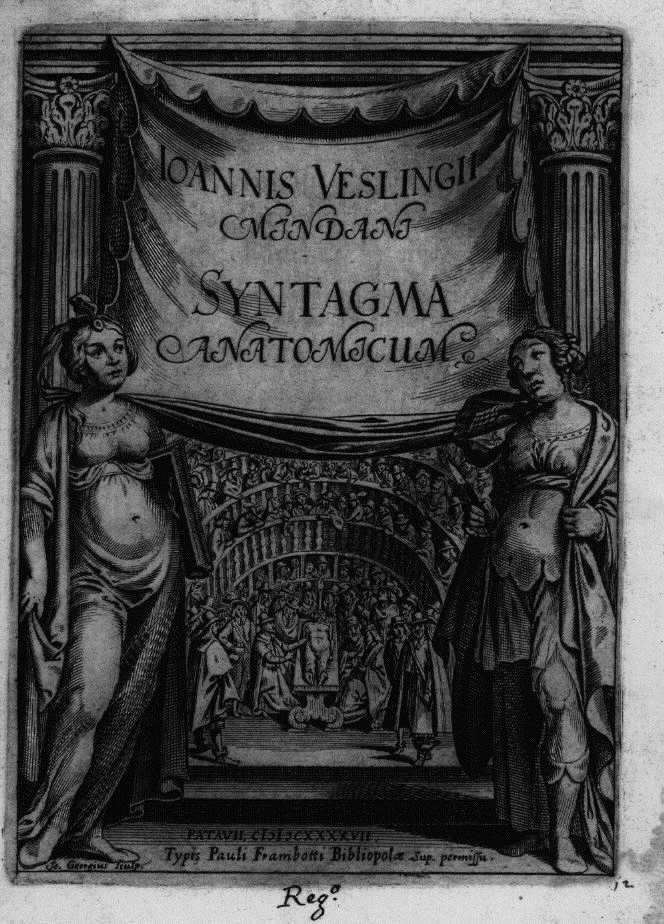

ヴェスリング『解剖学の体系』パドゥア、1651年。Joannes Vesling[ius]: Syntagna anatomicum. 2. ed. ab extrema auctoris manu Patavii Typis Pauli Frambotti, 1651. 【九州大学附属図書館医学部分館蔵】 |

|

ジョヴァンイ・ジョルジのタイトル銅版画に見られる円形階段教室はパドゥア大学に現存している。ヨーハン・ヴェスリング(Johann Vesling, 1598-1649)は同大学の教授として解剖学の講座を担当していた。前任者にはヴェザリウスもいる。1641年に初版が発刊された『解剖学の体系』は日本にも輸入され、小杉玄適(1734−1791)と山脇東洋(1705−1762)による1754年の画期的な死体解剖の際に用いられた、とされている。

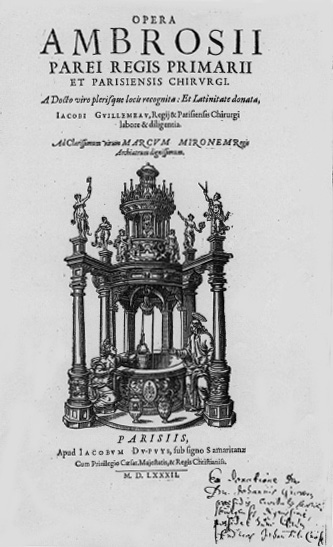

アムボラス・パレ

アムボラズ・パレ(Ambroise Paré, 1510-1590)はルネサンス時代のフランスの名医である。フランス語の初版は1562年リヨン刊で再版を重ね、1841年のマルゲーニェ(Malgaigne)校訂本を最終とする。諸国語に訳され、ラテン語版は8種ある。日本へは江戸初期にバトゥス(C. Battus)によるオランダ語版が輸入されて和蘭流外科に影響を与え、不完全ながら抄訳もある。

|

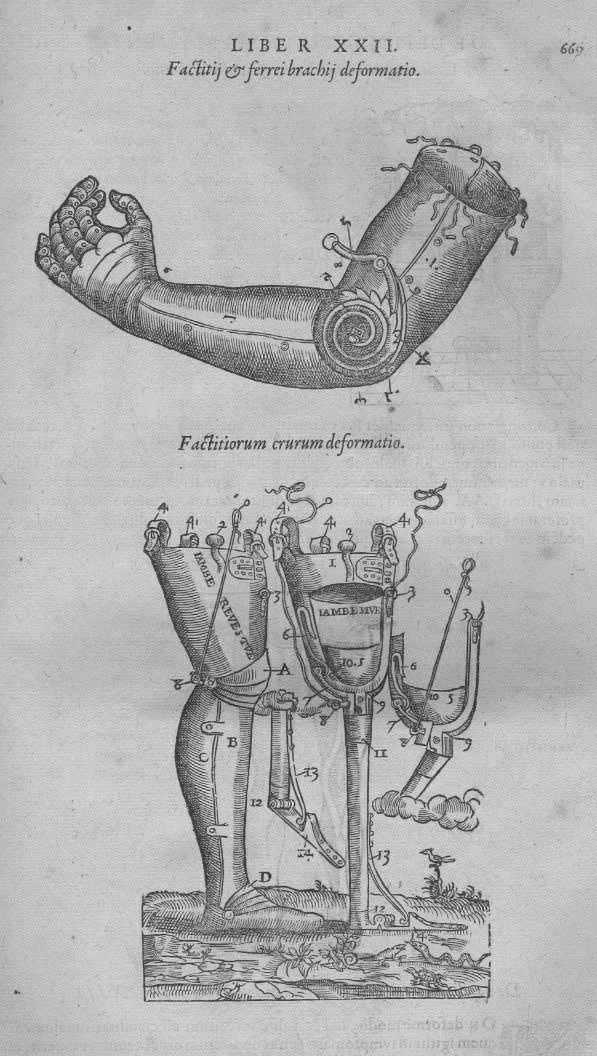

『大外科学全集』ラテン語訳、パリ、1582年。 |

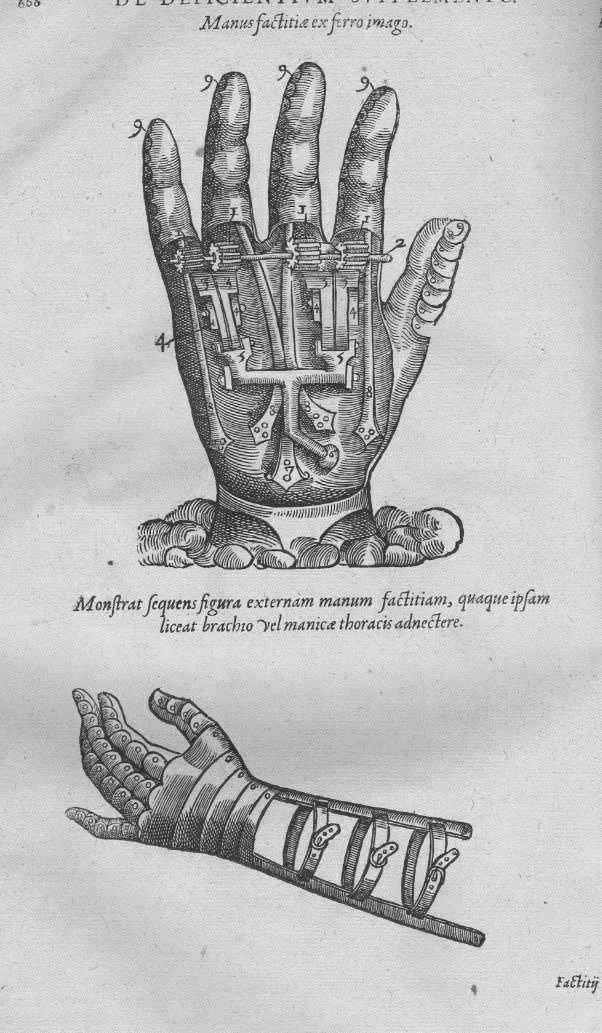

人体は、敬虔な中世とは異なり今では奇跡ではなく、むしろ複雑な機械にたとえられるようになり、義足や義手は非常な発展を遂げている。

|

『大外科学全集』ラテン語訳、パリ、1582年。 |

|

ウィリアム・ハーヴェイ

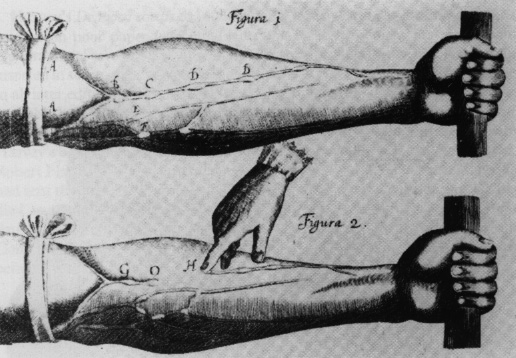

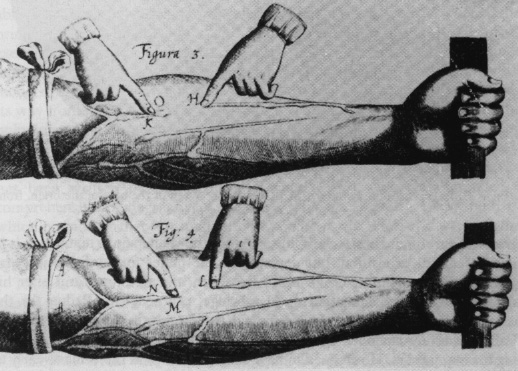

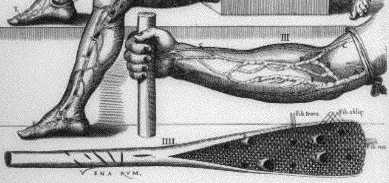

イギリス人医師ハーヴェイ(William Harvey, 1578-1657)が人体の血液循環説を発見したことも、ガレノス医学を克服する上で大きな役割を果たした。ガレノス医学では肝臓で発生した血液は各部まで移動するが、そこで消費されるため、循環することはない。ハーヴェイは、心臓によって送り出される大量の血液が肝臓内で常に作られ得るものではないと見抜いていた。つまり、血液は循環しており、一方向に流れているはずである。実験により彼はこの命題を立証した。大静脈を結紮すれば、心臓には血液がなくなる。大動脈を結紮すれば、血液は心臓に停滞する。これによってガレノス説の中核が覆ったというだけではない。純粋に自然科学的な方法が医学においても初めて成功を収めたのである。

|

|

ハーヴェイ『動物における血液と心臓の運動について』ロンドン、1628年。

【個人蔵】

William Harvey: Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Frankfurt, 1628. After: Hieronymus Fabricius ab Aquapendente: De venarum ostiolis. Padua 1603.)

|

ベレティニ『解剖学の図』ローマ、1741年。Pietro da Cortona Berrettini: Tabulae anatomicae. Romae: Typographia Antonii de Rubeis, 1741. Tab. 27 【九州大学附属図書館医学部分館蔵】 |

ヨハネス・ヴェスリング

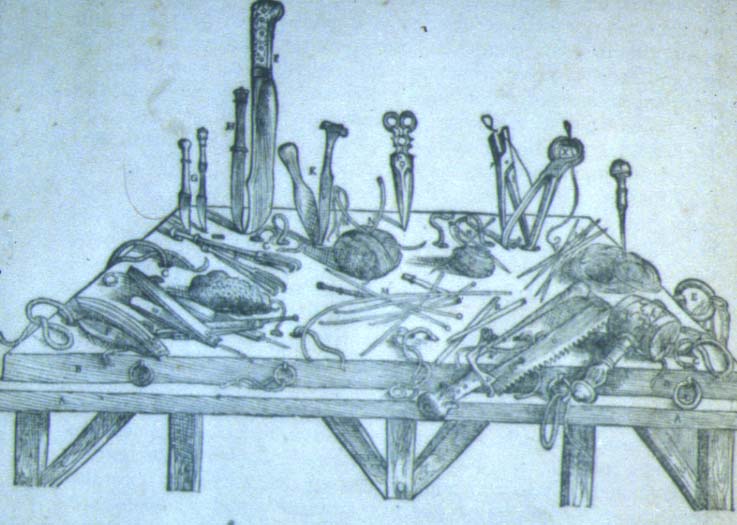

著者はアムステルダムの有力者たちに人体の解剖を見せている。この書では腐りかけた死体を死の象徴としている。扉の上には外科用の器具。ヴェスリングは、激しい論争の的になっていたハーヴェイの血液循環説を支持した最初の学者であった。

ヴェスリングの肖像画 |

ヴェスリング『解剖学の体系』アムステルダム、1659年。 |

『解剖学の体系』の口絵より |

|

|

レーウェンフクの単式顕微鏡

| レーウェンフクの単式顕微鏡、レプリカ。 【個人蔵】 |

|

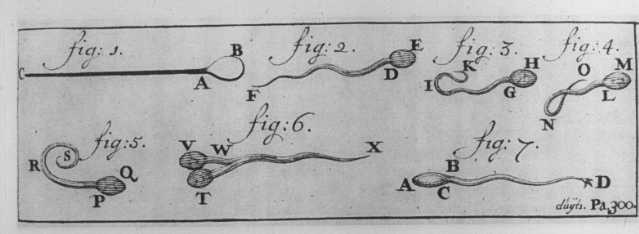

1590年にオランダの眼鏡商ヤンセン父子が、史上初の顕微鏡を開発したとされている。その70年後にイギリス人学者ロバート・フック(Robert Hooke, 1635-1703)が対物レンズ、接眼レンズ、照明装置などを備えた最初の複式顕微鏡を開発した。1665年には『ミクログラフィア』(Micrographia)を刊行する。ここではcella(細胞)という言葉が生物学的な意味で初めて用いられた。1673年頃からオランダの亜麻布商人レーウェンフク(Antonij van Leeuwenhoek, 1632-1723)が1枚のレンズを組み込んだ単式顕微鏡を製造している。金属板の裏面の針先に虫などをつけ、光にかざして見るものである。この顕微鏡の倍率は266倍にも達し、当時の復式顕微鏡よりも性能はすぐれていた。レーウェンフクは赤血球、精子、細菌などを発見し、ロンドンの王立教会の機関誌に画期的な報告を載せた。16世紀の解剖学上の新発見は肉眼によってのみなされていたが、17世紀には次第に顕微鏡が用いられるようになった。

|

レーウェンフク『全集』ライデン、1715−1722年. |

|

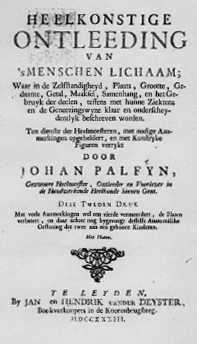

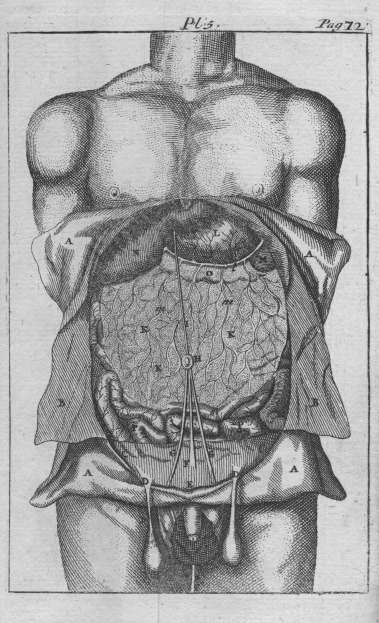

ヨーハン・パルフェィン

ヨーハン・パルフェィン(Johan Palfijn、1650-1730)はベルギーの解剖学者で産科鉗子の発明者である。初版は1719年に刊行、本書は1733年のライデン刊。著者は外科医の出身で、東フランドルのガン外科学校において20年以上も外科学と解剖学を講義しており、その教科書として著したものであろう。内容は7篇に分かれ、形体のみならず機能や病因にまで紹介している。日本では江戸時代に重んじられ、特に京都の小石元俊は同志や門人にも利用させ、ついにはその翻訳を完成させた。

|

パルフェィン『外科用人体解剖学』ライデン、1733年。 |

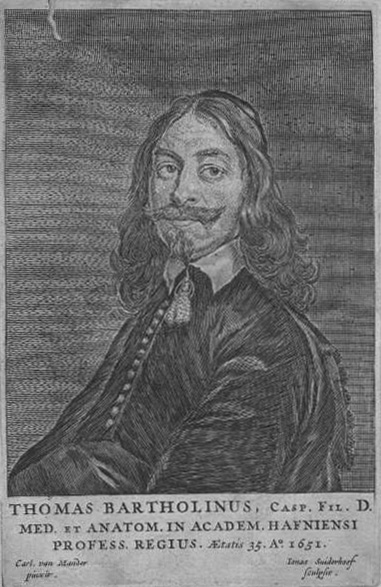

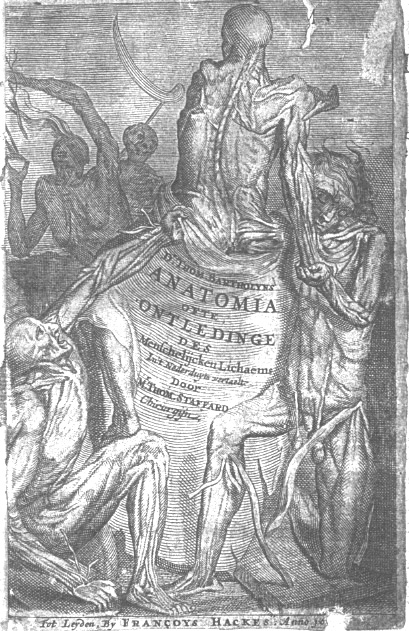

トーマス・バルトリン

デンマークの解剖学者トーマス・バルトリン(Thomas Bartholin, 1616-1680)が、父カスパルの解剖書を改訂したもの。日本ではスタッファードによるオランダ語訳が用いられた。蘭学者桂川甫周(1751−1809)の蔵書は『解体新書』の参考書にもなっている。清の康煕帝の勅命で満州語に翻訳された『欽定格体全録』にも本書の解剖図が多くとり入れられている。

トーマス・バルトリン『人体解剖学』オランダ語訳、ライデン、1653年。

Anatomia ofte Ontledinge des Menschelijken Lichaems; door Dr. Thomas Bartholyn [...] In de Nederdytsche spraeck overgeset, Door Mr. Thomas Staffard, Chirurgijn. Tot Leyden, Francoys Hackes, Anno 1653.

【九州大学附属図書館医学部分館蔵】

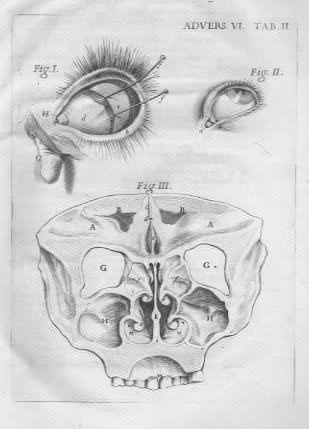

ジョヴァニ・バティスタ・モルガーニ

イタリアの解剖学者モルガーニ(Giovanni Battista Morgagni, 1682-1771)は近代病理学の創始者とも言われている。1711年、パドゥア大学の内科学教授に推され、4年後に同大学の解剖学教授となった。解剖学の名称にはモルガーニの名を冠したものが多く残っている。80歳の時に出版した『解剖所見による病気の所在と原因について』(De sedibus et cariis morborum per anatomen indagatis. 1761)で、病理解剖学をうち立てたとして有名である。ヴェザリウスが新しい解剖学の基礎を築き上げたパドゥア大学で、200年後にモルガーニが再び新しい分野を切り開いたということは注目に値する。

|

|

|

モルガーニ『解剖学の便覧』パドゥア、1719年。 |

マシュー・ベイリー

グラスゴー大学で医学を学んだベイリー(Matthew Baillie, 1761-1823)はロンドンで叔父ウイリアム・ハンター(William Hunter)の解剖室に勤め、すぐれた解剖学者、外科医に成長した。彼が英語で書いたこの著書は器官別という記述形式を初めて採用した本格的な病理解剖学の最初の教科書として歴史に名を残すものである。

| アリストテレス学派の信奉者は、真実はいずれ自ずと人に知られるものだ、と信じていた。しかし啓蒙により、この信念も失せることとなってしまう。真実は、そのベールをはがさなければならない。人間が目を向ける対象は御しがたいものである。知識とは、抵抗し、御すことの叶わない対象と戦いながら獲得しなければならないものなのである。 |